日本の国を創始した天照大神の子の神々を祀ったとされる宗像大社。大変な歴史の長さを持つ由緒ある神社です。

ところが、一部では宗像大社は怖い、という単語が目に入ることがあります。由緒正しい神社のはずなのに、「怖い」とはどういうことなのでしょうか。

実はその背景には、神話や国家祭祀に深く根差した神聖さ、そして一般の神社では見られない特異な信仰形態が関係しています。

この記事では、宗像大社がなぜ「怖い」と感じられるのか、その理由と背景を丁寧に紐解いていきます。初めて宗像大社について知る方でも理解できるよう、わかりやすく解説します。

訪問の際の参考になりますので、ぜひ最後までご覧ください。

本記事の内容

- 宗像大社が「怖い」と言われる理由

- 沖ノ島にまつわる禁忌や信仰の深さ

- 宗像三女神と国家祭祀との関係

- 「呼ばれる」と感じる人の体験や意味

宗像大社は怖い?:その背景

宗像大社とは

宗像大社(むなかたたいしゃ)は、福岡県宗像市に鎮座する、非常に歴史の古い神社。その起源は日本神話にさかのぼり、天照大神の三柱の御子神を祀ることから、神話と現実をつなぐ重要な聖地とされています。

構成は三つの宮からなり、本土の「辺津宮(へつぐう)」、大島にある「中津宮(なかつぐう)」、そして沖ノ島にある「沖津宮(おきつぐう)」がその中心。

この三宮はそれぞれの女神を祀(まつ)っており、日本神話との関わりだけでなく、国家の重要な儀式とも深い関係があります。

宗像大社は古代から海上交通の安全を祈る神社として、また大陸との玄関口であったことから、外交や国防の要所でもありました。そのため、勅使(天皇の使者)が派遣される国家祭祀の場としての歴史を持ちます。

沖ノ島から出土したおよそ8万点にも及ぶ奉納品は、全てが国宝に指定されており、古代における国の祭祀の壮大さを物語っています。

中でも、装飾品や工具、青銅鏡、ガラス玉などが見つかっており、これらは宗像神信仰の深さと国家的な関わりを今に伝えています。

とりわけ沖津宮は、今でも女人禁制が守られており、一般人の上陸は禁止。神職が10日交代で島に赴き、神事を続けているという特異な風習が現在も継承されています。

これにより、宗像大社は現代においても特別な霊性を保った神域として知られています。

宗像大社は単なるパワースポットや観光地ではなく、古代から続く信仰と儀礼が脈々と息づく、文化的にも宗教的にも極めて価値の高い場所であることが理解できるでしょう。

御祭神とご利益

宗像大社では、天照大神の三柱の娘神にあたる「田心姫神(たごりひめのかみ)」「湍津姫神(たぎつひめのかみ)」「市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)」の三女神を主祭神として祀っています。

これらの神々は総称して「宗像三女神」と呼ばれ、宗像大社の信仰の核心を成しています。

それぞれの女神は沖ノ島の沖津宮(田心姫神)、大島の中津宮(湍津姫神)、そして本土の辺津宮(市杵島姫神)に祀られており、この三宮構成は宗像信仰の大きな特徴となっています。

古代からこの三女神は、海上交通の守護神とされ、特に航海安全・交通安全・家内安全などにご利益があるとされています。

船乗りや漁業関係者だけでなく、現代ではドライバーや旅行者からも厚く信仰されており、「お祓い」や「交通安全祈願」に訪れる人々は後を絶ちません。

御祭神の中でも市杵島姫神は、弁才天と習合し、美と芸能の神としても知られています。そのため、芸能人やアーティスト、恋愛成就を願う若い世代の参拝も多く見受けられます。

このように宗像大社の三女神は、日本神話に登場する格式の高い存在でありながら、現代においても私たちの暮らしに寄り添うご利益をもたらしてくれるありがたい神様。

その神聖さと親しみやすさが、多くの人々を惹きつけてやまない理由と言えるでしょう。

怖いとされる理由

宗像大社は多くの参拝者にとって神聖な場所である一方、「怖い」と感じる人も一定数存在します。その理由は、宗像大社特有の神秘性や長い歴史、そして独特な祭祀の在り方にあるといえるでしょう。

宗像大社が祀られる沖ノ島は、島全体が御神体とされる非常に神聖な場所であり、古くから厳しい入島制限が設けられてきました。

現在でも一般人の上陸は全面禁止となっており、神職のみが一定期間交代で赴き、神事を行うという特異な体制が続いています。

こうした背景が、一般の人々にとっては「近寄りがたい」「不可侵な」印象を与えることにつながっています。

また、沖ノ島から出土した約8万点にのぼる奉納品がすべて国宝指定されていることも、ただならぬ霊力がこの地に宿っているのではないかという想像を掻き立てます。

戦没者の霊を慰めるための祭祀が続けられていたという話もあり、死者の魂と関わる場所としての神秘性も「怖い」という印象を強めています。

さらに、宗像大社では特定の人が「呼ばれる」ように導かれるという噂もあります。普段は何の関心もなかったのに、なぜか急に宗像大社が気になり、訪れてみると深い感銘を受けたり、何らかの啓示を得たりするという体験談が後を絶ちません。

このような説明できない引力のようなものも、人によっては「怖さ」として受け取られることがあるようです。

宗像大社は単なるパワースポットではなく、非常に深い信仰と神聖性を有した場所として、その重みを感じる人ほど「怖い」と評する傾向があるのです。

沖ノ島に関するルール

宗像大社の構成要素の中でも特に重要な位置を占める沖ノ島に関しては、非常に厳格なルールが存在しています。この島は宗像大社の沖津宮が位置する地であり、信仰の核心ともいえる場所。

沖ノ島では、一般の立ち入りが全面的に禁止されています。1958年からは、日露戦争戦没者の慰霊祭に合わせて年に一度、抽選で選ばれた男性のみが上陸できるという制度がありましたが、2018年をもってこれも廃止。

現在では、神職と学術調査関係者以外の上陸が認められていません。

この制限の背景には、沖ノ島が「神宿る島」として極めて純粋な信仰の対象であり続けるための措置があるといえるでしょう。信仰と自然のバランスを保つこと、そして世界遺産としての価値を維持することも目的の一つ。

また、島に関する独特のしきたりとして「一木一草一石たりとも持ち帰ってはならない」「島で見聞きしたことは一切口外してはならない」といったルールも存在。

これらは単なる迷信ではなく、島の神聖性を守るために長く受け継がれてきた暗黙の了解であり、訪れる者に深い畏敬の念を抱かせます。

このような厳格なルールは、現代社会では珍しいものと映るかもしれませんが、それだけに沖ノ島が日本における特異な宗教文化を今なお色濃く伝えていることの証左ともいえるのです。

こうして考えると、沖ノ島は単なる遺産ではなく、今も生きた信仰の場であることがよく分かります。

沖ノ島が女人禁制の理由

沖ノ島が女人禁制とされている背景には、宗教的な潔斎(けっさい)の観念と、古代からの伝統的な祭祀形態が深く関係しています。

結論から言えば、女性の身体に自然に備わる生理的現象が「穢(けが)れ」と見なされたため、島に入ることが禁じられてきたのです。

この考え方は神道における「清浄」と「穢れ」の概念に基づいています。神域は常に清らかでなければならず、血にまつわる行為や現象はその清らかさを損なうものとされてきました。

そのため、月経という自然現象を持つ女性の入島は、儀式の場を乱すものとして避けられたのです。

沖津宮が位置する沖ノ島は「神宿る島」として、島全体がご神体とされており、神事の場として極めて厳格なルールが適用されています。

島へ渡る神職でさえも、事前に禊(みそぎ)を行う必要があります。こうした厳しい浄化の儀礼の中で、女人禁制の伝統は、島の神聖さを保つために必要とされてきました。

一方、現代の視点から見ると、こうした風習はジェンダー平等の観点から議論の対象にもなっています。

ただし、宗像大社側は「命の誕生を担う女性を、危険な航海から守るため」という別の理由も示しており、一概に差別とは言い切れない複雑な背景があるのも事実。

女人禁制は一見すると保守的な風習に見えるかもしれませんが、信仰の歴史と文化を守るための慎重な判断でもあったことがわかります。

宗像大社に呼ばれるとは

宗像大社に「呼ばれる」とは、偶然や予定していなかったのに宗像大社を訪れることになった、あるいは強く惹きつけられて訪問することになった経験を指す言い回し。

精神的・直感的なつながりや、何らかの導きによって宗像大社に足を運ぶことになる現象とされています。

こうした感覚は、多くの場合「なぜか気になって仕方がない」「何度も目にする」「急に予定が空いて行けることになった」といった出来事と結びついています。

これを「神様に呼ばれた」と解釈する人も多く、特にスピリチュアルな価値観を持つ人々の間ではよく語られます。

SNSなどでは「宗像大社に呼ばれた気がする」「なぜか今行かないといけない気がした」といった投稿が見られ、実際に訪れた後に心が軽くなった、願いが叶ったという体験談も少なくありません。

このような声は、宗像大社の持つ強い霊力やエネルギーに触れた結果とも受け取れます。

宗像大社に呼ばれると感じたからといって、無理に参拝に行く必要はありません。心身の状態が整っていなかったり、現実的に難しい状況であれば、タイミングを見計らうことも大切。

大切なのは、その感覚をどう受け止め、どのような行動に移すかという点です。

このように宗像大社に呼ばれるという感覚は、個人の内面や状況に深く結びついたものです。そして、それをきっかけに訪れることで、自分自身の中に新たな気づきや癒しが生まれることもあるのです。

宗像大社は怖い?:訪問に際して

見どころ

宗像大社を訪れた際にぜひ注目していただきたいのが、歴史的・文化的価値の高い見どころの数々。単なる観光地とは異なり、宗像大社は古代から続く神道の伝統が色濃く残る神聖な場所であり、その構成要素一つ一つに深い意味があります。

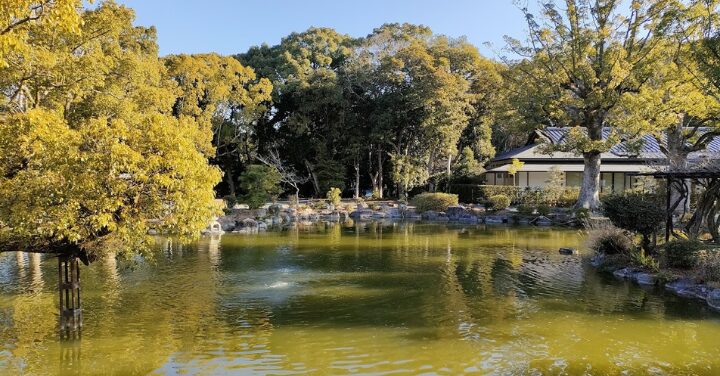

辺津宮(へつぐう)の本殿・拝殿は、桃山時代に再建されたものであり、国の重要文化財に指定されています。その建築様式は当時の神社建築を代表するものであり、荘厳な雰囲気の中にも温かみのある美しさが感じられます。

境内には大小の末社が24社あり、121の神様が祀られています。これにより、訪れる人々は多様なご利益に触れることができるでしょう。

次に見逃せないのが「神宝館」。ここでは、沖ノ島から出土した約8万点もの国宝が収蔵・展示されており、宗像大社の信仰と祭祀の歴史を視覚的に学ぶことができます。

特に金製の指輪や銅鏡、ガラス玉などは、古代の日本と大陸との交流を物語る貴重な遺物です。

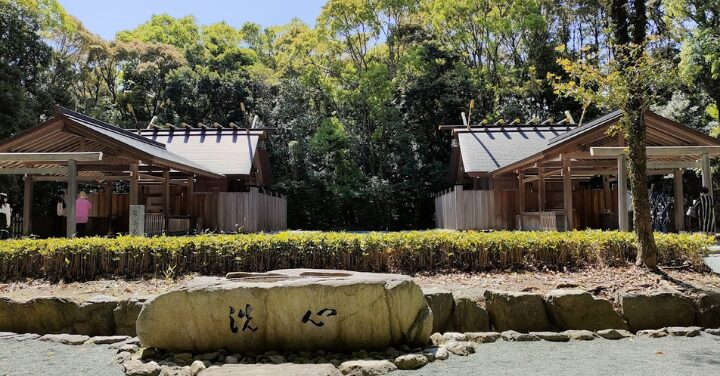

宗像大社の境内の中でも、特に神聖な雰囲気を持つ場所の一つが「高宮祭場(たかみやさいじょう)」。建物がない「祭場」として存在しており、森に囲まれた中に設けられた素朴な石畳と祭壇だけで構成されています。

神を自然そのものに宿すという日本古来の信仰を反映しており、人工物を最小限に抑えた空間が厳かな雰囲気を醸成。宗像三女神が最初に降臨したとされる場所で、神聖な空気に満ちています。

宗像大社三社を参拝するには

宗像大社をしっかりと参拝したいと考えている方にとって、「三社参り」は特別な意味を持ちます。本土にある辺津宮(へつぐう)、大島にある中津宮(なかつぐう)、そして沖ノ島にある沖津宮(おきつぐう)の三つの宮を巡ること。

ただし、沖津宮は一般人の立ち入りが現在禁止されており、実際に上陸して参拝することはできません。

三社参拝を希望する場合は、本土の宗像市田島にある辺津宮を訪れましょう。こちらはアクセスも良く、宗像大社の中心的な存在として多くの参拝者が訪れています。

次に、中津宮へは大島行きのフェリーに乗って向かいます。フェリーは神湊(こうのみなと)港から出ており、天候にもよりますがおよそ25分の船旅となります。

中津宮には、湍津姫神(たぎつひめのかみ)が祀られており、美しい海辺の自然とあわせて静かに祈りを捧げることができます。

島内には「沖ノ島遥拝所」もあり、実際に訪れることができない沖津宮に向けての参拝を行うことが可能。ここで田心姫神(たごりひめのかみ)に向けて手を合わせることで、三社すべてを巡ったとされる形式が整います。

もしくは、もっと簡易に三社参りを完結させたいなら、本土にある辺津宮の本殿の横に鎮座する第二宮(ていにぐう)と第三宮(ていさんぐう)にお参りする方法もあります。

それぞれ田心姫神と湍津姫神を祀っているので、市杵島姫神と併せて三社参りが自動的に完成する運びとなります。

このように、沖津宮への直接の参拝は制限されていますが、宗像三女神を順に訪ね、敬意を表す旅は今でも意義深く受け継がれています。

参拝に際しては、天候やフェリーの運行状況、また服装などにも注意を払い、余裕を持ったスケジュールで巡ることが大切です。

参拝方法

宗像大社を参拝する際は、一般的な神社参拝の作法に加えて、場所の持つ神聖さを意識した心構えが必要。

「辺津宮」は本土にあり、一般の参拝者がもっとも多く訪れる場所ですが、その荘厳な雰囲気からも礼節を持って訪れることが大切といえるでしょう。

まず、鳥居をくぐる前には一礼を行います。これは神域に入るための基本的な礼儀。次に手水舎で手と口を清めましょう。

手順としては、右手で柄杓(ひしゃく)を持ち左手を洗い、次に左手で右手を洗います。その後、左手に水を受けて口をすすぎ、最後に再び左手を洗ってから柄杓の柄を立てるようにして清めます。

拝殿では、「二礼二拍手一礼」の作法で参拝。心を込めて願いごとをする際には、神様に失礼のないよう静かに、真摯な気持ちで臨みましょう。

撮影は一部許可されていない場所もあるため、周囲の案内や掲示に従うことが大切。

宗像大社は三宮それぞれが離れた場所にあるため、参拝を一日で行いたい場合はスケジュールに余裕を持って計画する必要があります。

中津宮は大島にあり、フェリーでの移動が必要となります。安全のためにも天候や時刻表の確認は欠かせません。

このように、宗像大社の参拝では伝統的な作法を守るとともに、場所ごとの特色に配慮した参拝を心がけることで、より深いご加護を感じられるかもしれません。

宗像大社のお守り

宗像大社では、さまざまな種類のお守りが授与されており、それぞれの神様のご利益にちなんだ内容になっています。

特に充実しているのが交通安全関連のお守り。航海や交通安全に関して有名なだけあって、キーホルダーやストラップ、ステッカーにカードタイプなど多種多様です。

ユニークな二輪車用のお守りも。

厄除け用のかわいいお守り。左:勾玉守 右:神水守

縁結び関連のお守りもあります。左:叶守 右:結守

旅の記念やお土産としても喜ばれるため、参拝の際はぜひ授与所を訪れてみてください。

宗像大社を訪れる際の注意点

宗像大社を訪れる際には、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。結論から言えば、神聖な場所であることをしっかり意識し、マナーを守って参拝すること。

理由として、宗像大社は現在でも神職による儀式が日常的に行われており、特に沖津宮に関しては厳格な祭祀が今も続いているため、神聖性が非常に高い場所だから。

観光目的で訪れる人も多いですが、信仰の場であることを忘れないようにしましょう。

例えば、境内での大声やスマートフォンでの通話、無断撮影などは控えるべき行為とされています。また、沖ノ島は完全な入島禁止区域であり、神聖性を保つために一般の立ち入りは一切許可されていません。

中津宮から沖ノ島を遠くに拝む「遥拝所」が設けられているので、そこから手を合わせるのが正式な方法。

さらに、宗像大社では定期的に神事や祭礼が行われており、その際には一部エリアの立ち入りが制限されることもあります。事前に公式サイトなどでイベント情報を確認しておくとスムーズに参拝できます。

宗像大社の歴史や文化、そして神聖性に敬意を払うことが、訪問の際に最も大切な心構えであるといえるでしょう。

宗像大社への行きかた

宗像大社へのアクセス方法は、公共交通機関でも車でも比較的便利。福岡市内や北九州市などの主要都市からの移動も容易で、観光や参拝の際にも訪れやすい神社です。

公共交通機関を利用する場合、JR鹿児島本線の「東郷駅」が最寄りとなっており、そこから西鉄バスに乗り換えて「宗像大社前」バス停で下車すれば、徒歩すぐの場所に辺津宮があります。

バスはおおよそ15分間隔で運行されているため、タイミングを見ての移動が可能。また、JR東郷駅からタクシーを利用すれば約10分ほどで到着します。

一方、車でのアクセスを希望される方も多いです。宗像大社周辺には第1〜第3駐車場が完備されており、すべて無料で利用可能。

駐車場から辺津宮までは歩いてすぐの距離であり、混雑時でも比較的スムーズに参拝できます。高速道路を利用する場合は、九州自動車道の「若宮IC」または「古賀IC」で降りると便利です。

観光シーズンや大型連休などの時期は道路やバスの混雑が予想されるため、時間に余裕を持って行動することが大切。

特に神事や季節の行事が行われる際には駐車場が満車になることもあるため、公共交通機関の利用を検討しておくと安心です。

宗像大社はアクセスしやすい立地にあり、電車でも車でも自分のスタイルに合わせて訪れることができる点が大きな魅力です。初めて訪れる方でも迷いにくく、安心して神聖な空間を体験できるでしょう。