福岡市博多区にある櫛田神社は、博多の総鎮守として一度は訪れてみたい歴史ある神社。

長い年月を地域とともに歩んできたこの神社には、どんな神様が祀られているのでしょうか。

この記事では、櫛田神社の御祭神とその特徴、祭りや文化との関係、そして地域に根付いた信仰の姿まで、わかりやすく丁寧に解説。

初めて訪れる方はもちろん、何度か足を運んだことがある方にも新たな発見となる情報をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。

本記事の内容

- 櫛田神社に祀られている神様とご利益

- 神様と博多の祭りとの関係性

- 博多の総鎮守とされる歴史的背景

- 参拝の作法やお守りの種類

櫛田神社は何の神様を祀る:その概要

櫛田神社とは

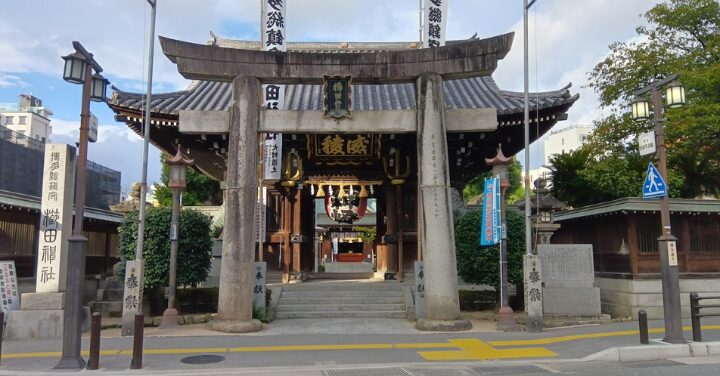

福岡市博多区に鎮座する櫛田(くしだ)神社は、博多の総鎮守として古くから地域の人々に親しまれてきた由緒ある歴史的神社。

創建は天平宝字元年(757年)と伝えられており、実に1200年以上の時を刻んできました。その長い歴史の中で、商売繁盛・不老長寿といった人々の切なる願いを受け止める場として、多くの参拝者を迎えてきた実績があります。

地元では親しみを込めて「お櫛田さん」と呼ばれ、単なる信仰の対象ではなく、日常生活に密接に関わる存在として深く根付いています。地域の人々の心の拠り所であり、古くからの伝統と現代の暮らしが交差する場所でもあります。

櫛田神社では四季を通してさまざまな祭事が執り行われており、春の「博多松囃子」、夏の「博多祇園山笠」、秋の「博多おくんち」、冬の節分大祭など、地域の人々が一体となって盛り上がる重要な文化行事の中心地。

これらの行事は観光客にも人気が高く、博多の季節感や人情を肌で感じる貴重な機会となっています。

神社の建築も見どころのひとつで、重厚な楼門や本殿をはじめとした伝統的な造りは、訪れる者の目を引きます。特に境内に常設されている博多祇園山笠の飾り山は圧巻で、祭りの時期以外でもその迫力を楽しむことができます。

さらに、樹齢千年を超えるとされるご神木「櫛田の銀杏」は、長寿と繁栄の象徴として訪れる人々に敬意をもって迎えられています。

櫛田神社は単なる観光スポットではありません。そこには博多の歴史と精神、そして地域に生きる人々の信仰が息づいており、今なおその文化的価値を発信し続けています。

福岡を訪れた際には、ぜひ一度その空気感を体感していただきたい、地域の誇りとも言える神社です。

御祭神とご利益

櫛田神社では、正殿に大幡主命(おおはたぬしのみこと)、左殿に天照皇大神(あまてらすおおみかみ)、右殿に須佐之男命(すさのおのみこと)の三柱の神様が祀られています。

これらの神々はそれぞれ異なる神徳と役割を担い、訪れる人々に多彩なご利益をもたらすと信じられています。それぞれの神様の個性と由緒を理解することで、より意義深い参拝が可能になります。

大幡主命は強い守護の力を持つ神様として知られています。古来より悪しきものを祓(はら)い、秩序を保つ力があるとされ、博多の街を災いや混乱から守る存在として崇敬されてきました。

商売繁盛の神としても信仰を集めており、地域の商人や経営者にとっては特に重要な神様。

次に、天照皇大神は日本神話において最も高位の神であり、太陽の神として知られています。生命と光を象徴し、農業の豊穣、家庭の安泰、国家の繁栄といった広範なご利益を授ける存在として、多くの人々に親しまれています。

その神格はとても高く、日本の神道において中心的な存在と言えるでしょう。

そして、須佐之男命は荒ぶる力と慈愛を併せ持つ神として、風雨や疫病といった自然災害を鎮め、病気平癒や厄除けにご利益があるとされています。

勇ましさと優しさをあわせ持つその神性から、現代でも災難から身を守る守護神として深い信仰を集めています。

これらの神々はそれぞれに関連する年中行事があり、信仰の現れとして祭事に結びついています。大幡主命は2月の「節分祭」と関係が深く、魔を払う神としての力を発揮。

須佐之男命は、7月に行われる博多祇園山笠の中心的存在であり、勇壮な男たちの山笠奉納は彼への敬意と祈りを表現。天照皇大神は10月の「博多おくんち」に関わっており、秋の収穫と五穀豊穣への感謝が込められています。

三柱の神々にはそれぞれ特色があり、目的や願いに応じて参拝先を選ぶことができます。たとえば、商売繁盛を願う人は大幡主命、不老長寿や繁栄を願う人は天照皇大神、健康と厄除けを望む人は須佐之男命への参拝がお勧め。

神々の個性や祭りとの関わりを知ることで、櫛田神社での参拝は単なる習慣ではなく、心のこもった祈りと深い精神的なつながりを実感できるひとときになるでしょう。

総鎮守である理由

櫛田神社が博多の総鎮守とされている理由は、単なる立地や規模にとどまりません。

その根底には、神社が長きにわたって地域社会の心のよりどころとなり、博多という土地の成り立ちや文化、そして人々の営みと深く結びついてきたという事実があります。

櫛田神社の主祭神である大幡主命(おおはたぬしのみこと)は、古来より外敵や疫病、災害から町を守る神として信仰されてきました。

特に、博多が古代より貿易港として栄え、多くの人や物が集まる交易・政治の拠点であったことから、人々の生活には常に外部からの脅威や変化がつきまとっていました。その中で、大幡主命は地域の安寧と繁栄を祈願する象徴として深く崇敬されてきたのです。

また、数々の戦火や災害を経験しながらも、そのたびに地域住民の手によって再建されてきたという強い歴史的背景を持っています。

戦国時代には荒廃するも、豊臣秀吉の博多復興において町割りの中心として再び整備され、現代まで地域とともに歩み続けてきた姿は、まさに「地域と共にある神社」の象徴。

さらに、江戸時代においては東長寺に属し、神仏習合のもとで神道と仏教が融合した信仰の形が守られてきました。このことは、博多の宗教文化の多層性と寛容さを示しており、櫛田神社が信仰の中心にあったことを物語っています。

明治期の神仏分離を経て、神社は独立した存在として現在に至り、なおも地域の信仰の核としてその役割を果たし続けています。

櫛田神社が博多の総鎮守とされているのは、歴史的な背景と信仰の継承、そして地域の人々の心に根ざした精神的支柱としての存在感が大きく影響しているといえるでしょう。

過去と現在、そして未来をつなぐこの神社の存在は、博多という町そのものを語る上で欠かせない大切な存在なのです。

博多祇園山笠との関係

櫛田神社と博多祇園山笠は、歴史的にも文化的にも非常に密接な関係にあります。

理由は、博多祇園山笠という祭りが、櫛田神社の祭神である須佐之男命(すさのおのみこと)に災厄退散を願って奉納された神事に由来しているから。

つまり、この祭りそのものが櫛田神社への信仰と深く結びついたものであり、両者は表裏一体の存在といっても過言ではありません。

起源として伝えられるのは、13世紀に博多で疫病が蔓延した際、承天寺の僧・聖一国師が施餓鬼棚(せがきだな)を担いで町中を回り、甘露水を撒いて祈祷したという逸話。

この出来事が山笠の原点とされ、後に須佐之男命への信仰と結びつき、博多の町全体を巻き込んだ祭りとして発展しました。

やがて、地域ごとに山笠を担ぐ「流(ながれ)」が生まれ、神事としての厳粛さと町人文化の活気が融合した現在の形が整いました。その中心には常に櫛田神社があり、神事としての正当性や精神的支柱を担っています。

毎年7月1日から15日にかけて行われるこの祭りでは、櫛田神社がその舞台として大きな存在感を放っています。

中でも、最終日に開催される「追い山笠」は最大の見どころで、早朝5時、山笠が櫛田神社の楼門を勢いよく駆け抜ける「櫛田入り」は、祭りのクライマックスを飾る瞬間。

その迫力と神聖な空気感は、観る者すべてを魅了し、参加者の信仰心と誇りを再確認させる重要な儀式でもあります。他の山笠が祭り終了後に解体される中、櫛田神社に奉納される飾り山だけは、一年を通して常設展示されています。

この飾り山は季節ごとに内容が変わり、歴史や神話、時事を題材とした豪華な装飾が施されるため、観光客にも人気のスポットとなっています。

櫛田神社は博多祇園山笠において、単なる起点ではなく、精神的な中核としての役割を果たしています。山笠に関わるすべての人々にとって、櫛田神社は祈りの場であり、誇りの象徴でもあるのです。

櫛田神社を訪れ、その背景にある物語や歴史を知ることは、博多祇園山笠の本質を理解するための重要な鍵となるでしょう。

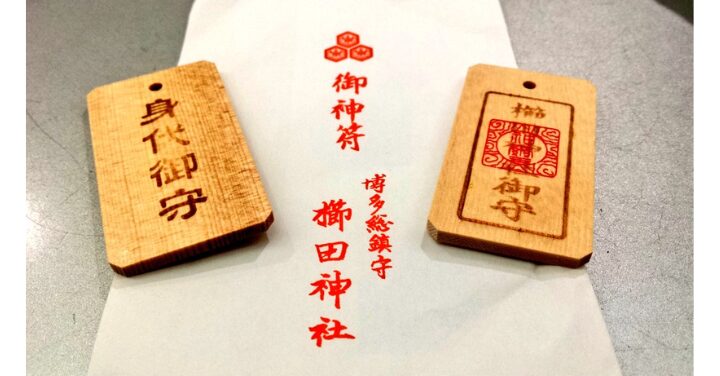

お守りの種類

櫛田神社には多種多様なお守りが用意されており、参拝者の目的や願いごとに合わせて選べるのが魅力。

その理由は、神社が古くから人々のさまざまな祈願に応えてきた信仰の場であるため、それぞれのご利益に応じたお守りが丁寧に用意されているからです。ここでは、多くの授与品の中から一部を紹介します。

1. 身代御守(みしろおまもり)

木でできた首から下げるタイプのお守りで、穴が開いているのでネックレスとしても使用可能。災いや病など、持ち主の身代わりになってくれるよう祈願されています。

博多祇園山笠に参加する方が首から下げていることでも有名で、長年愛用している地元の方も多く、30年以上前から変わらない伝統的なデザインで親しまれています。

2. 叶守(かなえまもり

櫛田神社の御神木である「櫛田の銀杏」にちなんだ銀杏の葉のチャームが付いた可愛らしいお守り。願い事が叶うよう祈願されています。

伝統工芸の博多織で作られており、模様や色合いに種類がある特に女性に人気の高いお守り。

3. 幸せの四つ葉むすび守

水引で作られた四つ葉のクローバーのデザインで、幸せを結び願いを叶えます。

四つ葉の結び目は「叶結び」と呼ばれ、表が「口」、裏が「十」の形になっており、願いを「口に出せば十分に叶う」という意味が込められています。元日の午前0時からの限定販売も行われます。

4. 開運幸せ御守

レース地に境内に咲く四季の花が描かれたデザインで 開運と幸せを祈願。 数量限定で販売されることが多く特別感があります。

5. 博多水引縁結守

華やかな色彩が特徴の博多水引を使用した縁結びのお守り。

水引には「ひもを引いて結ぶ」という言葉から、人と人を結びつけるという意味合いが込められている。 特に女性に人気が高い。

6. HAPPY TRAVEL(旅行安全守)

旅の安全を祈願する珍しい英語表記のお守りで、山笠の刺繍入り。

7. 花守(はなまもり)

「ふじ」「うめ」など境内に咲く四季の花をモチーフにした複数の種類があり、不老長寿や縁結びなど、花によってご利益が異なります。季節感のある美しいデザインで人気。

櫛田神社のお守りはただの縁起物ではなく、個々の願いに寄り添った祈りの形として、人々に安心と希望を与えてくれる存在であると言えます。

櫛田神社は何の神様を祀る:訪問に際して

参拝の仕方と作法

櫛田神社を訪れた際に迷わず参拝できるように、基本的な参拝の流れと作法をわかりやすくご紹介します。

まず、神社の入口にある鳥居をくぐる前には一礼をします。これは神域に入る敬意を示す行動。その後、参道の中央を避け、端を歩いて本殿へ向かいます。参道の中央は神様の通り道とされているため、避けるのが礼儀。

次に手水舎(ちょうずや)で手と口を清めます。ひしゃくを右手で持ち、左手、右手の順に清め、口をすすぎ、最後にひしゃくの柄を流して元の場所へ戻します。これによって心身を清めた上で、神前に向かう準備が整います。

拝殿に着いたら、賽銭を入れ、鈴を鳴らして神様に存在を知らせたうえで「二拝二拍手一拝」の作法を行います。これは二回お辞儀をし、二回拍手を打ち、最後にもう一度深くお辞儀するという伝統的な参拝の形式。

櫛田神社では三柱の神様が祀られているため、それぞれの社に心を込めて手を合わせるとよいでしょう。それによって、自分の願いごとをそれぞれの神様に丁寧に届けることができます。

このような作法を意識することで、ただ観光で訪れるのではなく、より神聖で意義深い体験ができるはず。正しい参拝の流れを知っているだけで、気持ちの面でもぐっと引き締まり、神様との距離がぐっと近づくことでしょう。

見どころ

櫛田神社は実に多くの見どころがあり、訪れるたびに新たな魅力を発見できる場所。

なぜなら、この神社は単なる参拝場所にとどまらず、博多の歴史・伝統文化・自然の調和が凝縮された、非常に奥深いスポットだから。観光としてはもちろん、学びや癒しの場としても非常に価値があります。

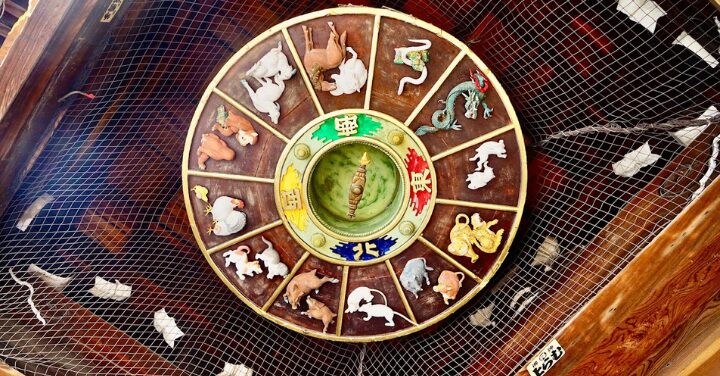

まず注目すべきは、楼門に掲げられた「干支恵方盤」。これは楼門の天井部分に取り付けられた円盤型の仕掛けで、十二支の干支が描かれ、その年の節分を迎えるとともに恵方(その年の幸運の方角)を指す矢印が回転されます。

毎年更新されるこの恵方盤は、参拝者にとって“その年の運気のヒント”ともなっており、節分の時期には特に注目を集めています。

続いて見逃せないのが、「博多祇園山笠」の飾り山。櫛田神社はこの祭りの中心地であり、境内には一年中、飾り山が常設展示されています。

高さは10メートル以上、絢爛豪華な人形や装飾が施された山笠は、祭りの雰囲気を感じさせてくれるだけでなく、伝統工芸の技術や美意識にも触れられる貴重な文化財。観光客にとっては絶好の撮影スポットでもあり、その存在感は圧倒的です。

境内には「櫛田の銀杏」と呼ばれるご神木もそびえ立っています。推定樹齢1000年とされるこの大銀杏は、博多祝い唄にも詠まれており、長寿と繁栄の象徴として地元の人々に親しまれています。

特に秋になると黄金色に染まる葉が境内を彩り、神聖さと自然の美しさを同時に感じられる名所です。

神秘的なスポットとして「霊泉鶴の井戸」も挙げられます。本殿の地下から湧き出るこの井戸は、不老長寿の“命の水”として信仰されてきました。

現在は衛生面の観点から飲用は中止されていますが、三羽の鶴の意匠や井戸を囲む丁寧な案内が神聖さを伝えており、訪れる人々に静かな感動を与えてくれます。

櫛田神社はただのお参りだけに留まらず、歴史を学び、芸術に触れ、自然の力に癒される体験ができる“複合的な魅力を持つ場所”。

それぞれの見どころに込められた意味や背景を知ることで、訪問そのものがより充実した時間となるでしょう。

櫛田神社と地域の祭り文化

櫛田神社は地域の祭り文化と切り離せない重要な存在です。

「博多祇園山笠」は国の重要無形民俗文化財に指定され、ユネスコの無形文化遺産にも登録。この祭りは櫛田神社の祭神・須佐之男命に奉納される神事であり、博多の町全体が一体となって行われる一大イベント。

7月1日から15日まで続く祭りのクライマックスでは、早朝に行われる「追い山笠」で山笠が櫛田神社へ駆け込む「櫛田入り」が注目を集めます。その様子はテレビやネットでも中継され、全国から観光客が訪れるほどの人気を誇ります。

秋に開催される「博多おくんち」や、春の「博多どんたく港まつり」の原型とされる「博多松囃子」なども、いずれも櫛田神社と関係が深く、それぞれの神様に感謝や祈りを捧げる場となっています。

「博多おくんち」は五穀豊穣に感謝する祭りで、神輿や稚児行列が町中を練り歩き、街に秋の風情をもたらします。「博多松囃子」はどんたくの前身とされ、三福神を乗せた一行が笛や太鼓に合わせて町を巡る祝祭。

地域の美容師が集まり古い櫛に感謝を捧げる「くしの日」や、酒造関係者が酒の神様に奉納する「福酒祭」、さらには美容・酒造業界以外にもさまざまな業種が年中行事として関わるなど、櫛田神社は多様な祭りを通して地域全体をつなぐ存在となっています。

季節ごとの祭りを通して地域の歴史と信仰を次世代へと伝えている櫛田神社は、単なる参拝場所にとどまらず、文化継承の場としても大きな役割を担っているのです。

こうした行事に触れることで、訪問者も地域の温かさと活気を肌で感じることができるでしょう。

櫛田神社への行きかた

櫛田神社は福岡市の中心部に位置しており、アクセスは非常に便利で観光客にとっても気軽に立ち寄れる立地です。

電車を利用する場合、最寄り駅は福岡市営地下鉄空港線「祇園駅」で、2番出口から徒歩約5分の距離。もうひとつの選択肢としては、「中洲川端駅」からも徒歩圏内でアクセスでき、観光の動線上に組み込みやすい立地といえます。

バスを利用する方には、西鉄バス「キャナルシティ博多前」または「キャナルイーストビル前」から徒歩2〜3分という近さが魅力。

観光地「キャナルシティ博多」に隣接しているため、ショッピングや食事の合間に訪れるのにもぴったりです。

車で訪れる場合でも安心。神社には100台分の参拝者用駐車場があり、8:00〜24:00までは20分100円、24:00〜8:00は1時間100円という料金設定。また、参拝者は30分、ご祈祷の方は60分まで無料で駐車できる点も親切です。

このように、公共交通機関・自家用車のいずれを使ってもアクセスが容易なため、初めて福岡を訪れる方や土地勘がない方でも、迷うことなく訪問できるのが櫛田神社の強みのひとつです。