恋愛成就や縁結びのご利益で名高い,島根県の八重垣神社。神話にも登場する神様を祀り、古代から人々の縁を結び続けてきた由緒ある神社です。

一方でこの神社内には、男性器をかたどったオブジェが配置されていることでも有名。なぜ男性のシンボルを奉納しているのか、そこにはどんな意味があるのか気になるところです。

この記事では、八重垣神社の歴史やご利益、男性のシンボルが持つ意味まで、詳しくわかりやすくご紹介していきます。初めて訪れる方でも安心して理解できる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

本記事の内容

- 八重垣神社が縁結びの神社として有名な理由

- 男性のシンボルが奉納される文化的背景

- 八重垣神社で体験できる縁占いの方法

- 八重垣神社へのアクセス方法と施設情報

男性のシンボルでも有名な八重垣神社:概要

八重垣神社とは

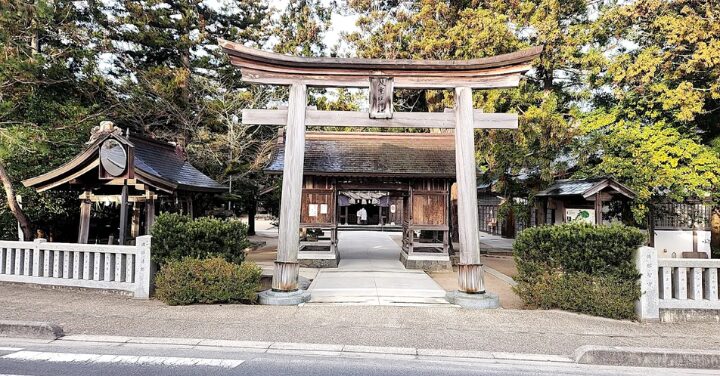

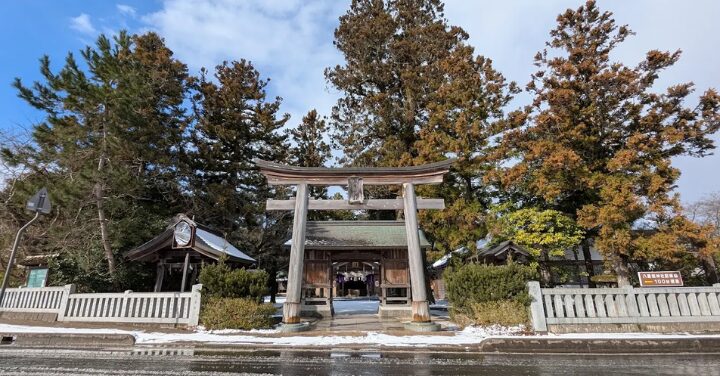

八重垣神社は島根県松江市に鎮座する由緒ある古社であり、特に縁結びのご利益で非常に有名。創建された時期は古代に遡り、長い歴史を持つ神社として地域の人々や全国の参拝者に親しまれています。

神話と深く結びついたこの神社には、今もなお神聖な空気が漂い、訪れる人々に特別な感覚をもたらします。

八重垣神社は縁結びのご利益で知られており、その由緒は日本神話に由来。

素盞嗚尊(すさのおのみこと)が「八雲立つ 出雲八重垣 妻込めに 八重垣造る その八重垣を」という妻をめとった喜びの歌を詠んだことから「八重垣の宮」と呼ばれるようになったとされています。

恋愛成就や結婚を願う人々にとって特別な存在となっており、年間を通して多くのカップルや若い世代の参拝者で賑わいを見せます。

境内にはいくつものパワースポットが存在し、その一つ一つが異なるご利益を授けてくれると信じられています。神社の敷地内に足を踏み入れると、自然と心が洗われるような感覚に包まれ、穏やかな気持ちになれるでしょう。

境内にある「鏡の池」は全国的にも有名な縁占いスポットで、訪れる人々にとって欠かせない体験の一つ。この池に占い用紙を浮かべ、硬貨を乗せることで、縁の訪れる時期や相手との距離を占うことができ、恋愛や人間関係を見つめ直す良い機会となります。

このような理由から、八重垣神社は恋愛のパワースポットとして絶大な人気を誇り、多くの観光ガイドや雑誌にも取り上げられています。

休日や大型連休には非常に混雑することが予想されますので、ゆったりと参拝したい場合には平日や早朝の訪問がおすすめ。特に混雑時は駐車場の利用にも時間がかかるため、事前に計画を立てて訪れると安心です。

御祭神とご利益

八重垣神社の御祭神についても詳しく見ていきましょう。ここでは、日本神話に登場する有名な神々、スサノオノミコトとクシナダヒメが御祭神として祀(まつ)られています。

この二柱の神々は、古代から現在に至るまで、多くの人々の信仰を集めてきました。背景にあるのは、スサノオノミコトが八岐大蛇(やまたのおろち)を退治し、クシナダヒメを救ったという壮大な伝説。

この神話は、日本の英雄譚(えいゆうたん=英雄を主人公とする物語)の中でも特に知られており、二柱の神々の結びつきが強く縁結びの象徴とされる所以に。

前述の通り、この伝説が縁結び信仰の根幹を成しており、八重垣神社が恋愛成就の聖地とされる大きな理由でもあります。他にも、恋愛成就、良縁祈願、夫婦円満、家族の絆強化といった多彩なご利益を求め、参拝者は後を絶ちません。

また、種類豊富なお守りも用意されており、カップルや親しい友人同士で授与されるケースもよく見られます。また、縁結びに限らず、職場での良縁や友情の発展を願う人々にも人気。

参拝する際には、単なる恋愛成就のお願いだけではなく、より広い意味での良縁、すなわち家族や友人との絆、仕事仲間との信頼関係などを願う心持ちで訪れると、より一層深いご利益を授かることができるでしょう。

こうした心構えが、神様に願いを届ける上で大切なポイントとなるのです。

男性器のシンボルが多い理由

ここでは、八重垣神社に男性器のアイテムが多い理由について、詳しく説明していきます。結論から言えば、それは古代から続く豊穣祈願と縁結び信仰に深く根ざしているため。

日本全国の神社には、生命力や繁栄を象徴するものとして、男性器や女性器を模した御神体や奉納品が数多く存在。これは、生命の根源への感謝と畏敬を表す文化的な背景に基づいています。

八重垣神社でも自然な流れとして男性器を象徴するアイテムが数多く奉納されるようになりました。

具体例を挙げると、境内の一角には、生命力の象徴として男性器の形を模した石や絵馬が奉納されており、それらが参拝者に生命の力強さと良縁をもたらすと信じられています。

こうした奉納品は、一見するとユニークに映るかもしれませんが、実は古くから続く日本文化の一端を担う神聖なものなのです。

農耕文化と密接に結びついた日本では、豊作や子孫繁栄を祈る行為が非常に重視されてきました。そのため、豊穣の象徴として男性器の崇拝が自然と根付いていったという歴史的な背景があります。

この文化は時代と共に形を変えながらも、現代に受け継がれています。ただし、これらの文化的背景を知らないと、奇異に感じたり誤解したりすることもあるかもしれません。

前述の通り、正しい知識を持っていれば、これらが決して卑猥なものではなく、むしろ尊い生命の力や縁結びを願う純粋な祈りであることが理解できるはず。

訪れる際には、歴史や文化を尊重する心を持ち、静かな敬意をもって見学することが大切です。

地元の人々や神社関係者との交流を通じて、こうした文化がどのように受け継がれてきたかを知る機会があれば、より深い理解と感動を得ることができるでしょう。

八重垣神社に男性器のアイテムが多い理由は、単なる奇抜さではなく、日本人が生命を尊び、未来への願いを託してきた証でもあるのです。

男性器や女性器を崇拝する理由

神社において男性器や女性器を崇拝する理由についても解説していきましょう。主な理由は「生命の誕生と繁栄」を願う人々の切なる思い。

古くから日本各地では、豊作、子宝、安産、夫婦円満といった願いを込めて、男性器や女性器を象徴とする祭祀が盛んに行われてきました。

これには、自然界における命の循環を神聖なものと捉え、それを象徴する器官に感謝と畏敬の念を示すという文化的背景があります。

全国には男根形の石棒や女陰形の岩を御神体として祀る神社が点在しており、これらは単なる性の象徴ではなく、生命の根源を表す神聖な存在とされてきました。

このような信仰は、古代から連綿と受け継がれ、日本人の精神文化の一部を形成しています。

これらの祭りでは、男性器や女性器を象徴とする神輿が練り歩き、生命の尊さと子孫繁栄を祈願します。かなまら祭りは海外でも広く知られており、多くの外国人観光客が訪れることで国際的な交流の場ともなっています。

ただ単に珍しいから訪れるのではなく、こうした文化や歴史的背景を正しく理解したうえで参拝することが大切。いずれにしても、現代社会においても「命を尊ぶ」という価値観は変わることなく重要視されています。

これらの文化的表現は、今もなお日本各地で生き続けており、訪れる私たちに深い感動と学びを与えてくれるでしょう。

神社における男性器・女性器崇拝は、単なる奇祭や奇行、観光資源ではなく、人類共通の「生命への畏敬と感謝」という普遍的なテーマを表現したものであると言えます。

これを理解したうえで神社を訪れると、より一層心に響く体験となることでしょう。

男性女性のシンボルで有名な神社

男性女性のシンボルで有名な神社について紹介します。

日本には、男性器や女性器を象徴とする神社が数多く存在しており、その多様性と歴史は非常に興味深いもの。

これらの神社は、子孫繁栄、五穀豊穣、商売繁盛など、さまざまな願いを込めて古くから信仰されてきました。訪れる人々は、単なる観光客ではなく、真剣に願いを込めて参拝する姿が多く見受けられます。

1. 金山神社(神奈川県川崎市)- かなまら祭り

「かなまら祭り」で知られる神社。毎年4月の第1日曜日に行われるこの祭りでは、男性器をかたどった3基の神輿(ピンク神輿、黒神輿、宮神輿)が町を練り歩きます。

もともとは江戸時代、川崎宿の遊女たちが性病避けや商売繁盛を願って始まった「地べた祭」が起源とされ、1977年に「かなまら祭」として復活。

子授け、縁結び、夫婦和合のご利益があり、近年は海外からの観光客も多く訪れる有名な祭りとなっています。

2. 田縣神社(愛知県小牧市)- 豊年祭

毎年3月15日に行われる豊年祭(ほうねんまつり)では、木曽ヒノキで作られた直径60cm、長さ2mを超える大男茎形(おおおわせがた)と呼ばれる巨大な男性器の神輿が担がれます。

五穀豊穣、国家安泰、諸産業の発展を願う祭りで、「天下の奇祭」として有名。境内のあらゆる場所に男根形のオブジェが配置されており、参拝する鈴まで男性器の形をしています。

3. 大縣神社(愛知県犬山市)- おそそ祭り

毎年3月15日直前の日曜日に行われる豊年祭は、別名「於祖々祭(おそそ祭り)」と呼ばれています。女陰(おそそ)をかたどった山車が練り歩き、女性器崇拝の祭りとして有名。

田縣神社の男性器の祭りと対になっていて、一緒に五穀豊穣を祈願します。女性の局部をお多福さんの口にかたどった飾り車や、巨大な鏡餅など、独特の祭具が特徴。

4. 水使神社(栃木県足利市)

子宝祈願や婦人病の治癒に効果があるとされる神社。水の神「水波能売命」(ミズハノメノミコト)を祀っています。本殿の横には女性器と男性器を模したものが飾られ、手水舎には男根形の像が配されています。

毎年4月と10月の第3日曜日に行われる例祭の際には、神社に秘蔵されている珍宝(性器に関する奉納物)が開帳。全国から多くの女性参拝客が訪れる神社です。

5. 高牟神社(愛知県名古屋市)

祭神は高皇産霊命(タカミムスビノミコト)などを祀る神社。「古井(こい・恋)の水」と呼ばれる霊水が湧き出ていて、この水を飲むと恋が生まれるとも、長寿の水とも言われています。

縁結び・良縁・恋愛成就のほか、厄除けや延命長寿、必勝などのご利益がある神社として知られています。

6. 源九郎稲荷神社(奈良県大和郡山市)

歌舞伎・文楽の『義経千本桜』に登場する「源九郎狐」(白狐)を神として祀っています。生殖に関する信仰があり、境内には多くの狐の像が見られます。

特に目立つのが九尾の狐の像。商売繁盛の神社としても知られています。

7. 飯盛神社(福岡県福岡市)

旧早良郡7ヵ村の惣社(そうじゃ=一定の地域にある神社の祭神をまとめて、一か所に祀った神社)で、御祭神は誉田別命(ほむだわけのみこと)などを祀っています。飯盛山を御神体としており、古くからの信仰があります。

武家社会の元服を模した「加冠の儀」という成人式が行われることで知られ、男性は直垂、女性は水干の装束を着用します。

8. 下庄八幡神社/珍宝神社(福岡県みやま市)

男根形の神体を祀っていることから「珍宝神社」とも呼ばれています。子孫繁栄や男女和合のご利益があるとされています。

地元では子どもが生まれなかった夫婦が参拝するとその後子宝に恵まれたという言い伝えがあります。

9. どんつく神社(静岡県賀茂郡東伊豆町稲取)

木製の巨大な陰茎を載せた神輿が鎮座。神社の名前自体が陰茎で「どん」と「突く(つく)」ということに由来するとされています。地元では豊作や豊漁を願う神事として古くから伝わっています。

日本の性器信仰は単なる猥褻なものではなく、生命の誕生や豊穣を祈る古来からの信仰の形。

これらの神社や祭りは、生命の根源に対する尊崇の念から生まれたもので、子孫繁栄や夫婦円満、健康祈願など、人々の切実な願いが込められています。

現代社会においても、このような伝統的な信仰は地域の文化として大切に守られ続けています。大切なことは、これらの神社を訪れる際には、信仰の場としての敬意を忘れずに参拝すること。

男性のシンボルでも有名な八重垣神社:訪問ガイド

縁占い

八重垣神社の縁占いについて詳しくご紹介します。八重垣神社の縁占いは「鏡の池」と呼ばれる神秘的なスポットで行われ、恋愛や結婚だけでなく、さまざまなご縁を占うことができるとされています。

縁占いを希望する方は、まず神社の授与所で占い用紙(1枚100円)を受け取ります。そして鏡の池に用紙をそっと浮かべ、その上に十円玉や百円玉などの硬貨を乗せます。

注目すべきは、紙が沈むまでの時間と沈んだ場所。早く(15分以内)沈めば近い将来に縁が訪れ、遅ければ(30分以上)縁が訪れるのはゆっくりだとされています。

また、近くで沈むと身近な人との縁、遠くで沈むと遠方の人との縁を意味します。

例えば、旅行先で知り合った人と結ばれたいと願う場合、遠方で沈むと希望が叶う暗示かもしれません。このような占いは恋愛に限らず、仕事の縁や友情など、さまざまな「ご縁」に対して行うことができます。

代理で他人のご縁を占うことも可能なので、家族や友人の幸運を願う際にも活用できるでしょう。

ただし、占い結果はあくまで参考とし、日々の努力を怠らないことが大切。実際、八重垣神社の縁占いは神秘的な体験として、多くの参拝者に感動を与えています。

特に初めて訪れる方にとっては、占いの結果だけでなく、静寂の中で自分自身と向き合う貴重な時間にもなるでしょう。

八重垣神社の縁占いは、単なる占い以上の意味を持つ、心を整える神聖な体験。訪れた際には、ぜひ一度鏡の池に足を運び、心を込めて縁を占ってみてはいかがでしょうか。

参拝の仕方

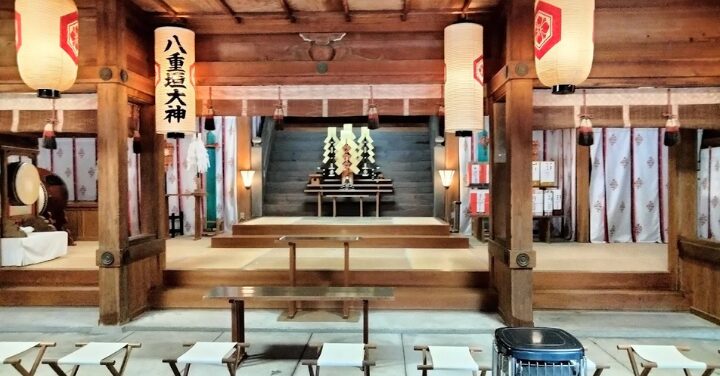

ここでは、八重垣神社での正しい参拝の仕方について、説明します。神社は神聖な場所であり、敬意をもって一つ一つの所作を行うことが、より良いご利益につながります。

まず鳥居の前では必ず一礼をしてから境内に入りましょう。鳥居は神域への入り口ですので、敬意を示すことが重要です。続いて、手水舎(ちょうずや)で両手と口を清め、心身を浄めた状態で本殿へ向かいます。

本殿前では、二礼二拍手一礼の作法を正しく行い、自分の願い事を心の中で具体的に祈るとよいでしょう。漠然とした願いよりも、明確な目標をもって祈願することで、より強い思いが伝わると言われています。

八重垣神社ならではの体験として、「鏡の池」での縁占いは必見。占い用紙を購入し、硬貨をそっと乗せて池に浮かべます。紙が沈むまでの時間や沈んだ場所によって、縁が訪れる時期や相手の距離を占うことができます。

この体験は多くの参拝者にとって特別な思い出となるでしょう。縁占いに挑戦する際は、心を静めて真剣に取り組むことで、より良い結果につながります。

混雑する時期や時間帯には、順番をしっかり守り、周囲への配慮を忘れないよう注意しましょう。特に観光シーズンには多くの人が訪れるため、落ち着いて行動することが大切。

このように、基本の参拝作法を守りつつ、八重垣神社ならではの文化や伝統に触れることで、心に残る参拝体験ができるはずです。

施設案内

八重垣神社の施設案内について、ご紹介していきます。八重垣神社は本殿だけでなく、鏡の池、授与所、駐車場など多彩な施設が整備されており、参拝者にとって非常に利便性の高い神社。

初めて訪れる方でも安心して楽しめる環境が整っています。

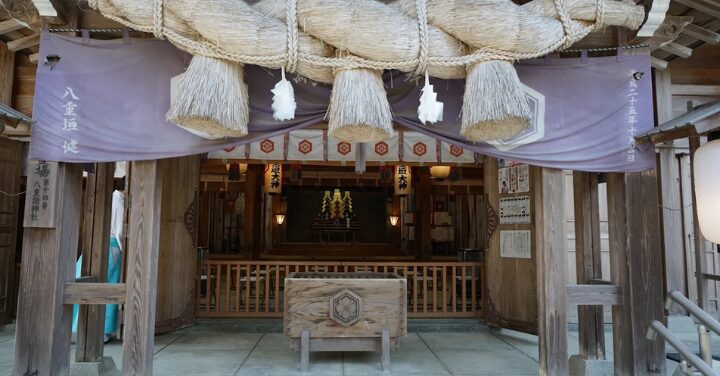

1. 本殿と社務所

- 社務所営業時間: 9:00~17:00

- 社務所では御朱印や御守りの授与、各種御祈祷の申し込みができます

2. 宝物収蔵庫(重要文化財)

- 板絵著色神像(本殿板壁画): 寛平五年(893年)、平安時代の宮廷画家・巨勢金岡の筆と伝えられる貴重な壁画で、国の重要文化財に指定されています。

- 拝観料:

- 中学生以上: 200円

- 小学生: 100円

- 幼児: 無料

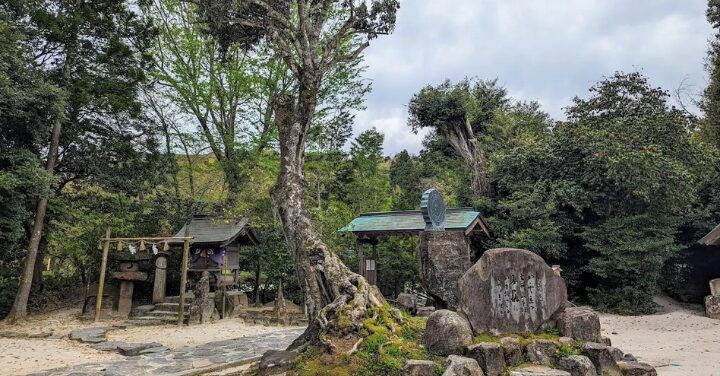

3. 奥の院 佐久佐女(さくさめ)の森

素盞嗚尊(すさのおのみこと)が八岐大蛇(やまたのおろち)を退治する際、稲田姫を守るために八重垣(八つの垣根)を作ってお隠しになった場所とされ、文豪の小泉八雲が「神秘の森」と称した神聖な場所。

森の中には以下の施設があります。

- 夫婦杉: 身隠神事が執り行われる神聖な杉

- 連理玉椿(夫婦椿): 稲田姫命が立てた二本の椿が地上で一体となったもので、夫婦の契りの象徴として神聖視されています。境内には三本の夫婦椿があります

4. 鏡の池と縁結び占い

- 鏡の池: 稲田姫命が八岐大蛇の難を避けて隠れた際に飲料水とし、自分の姿を映した池と伝えられています。

- 縁結び占い:

- 占い用紙(100円)に硬貨を乗せて池に浮かべる占いが有名

- 早く沈む(15分以内)と縁が早く、遅く沈む(30分以上)と縁が遅いとされています

- 近くで沈むと身近な人、遠くで沈むと遠方の人との縁があると言われています

5. 天鏡神社

鏡の池の奥にあり、稲田姫命をお祀りしている神社。

6. 歌碑

境内には複数の歌碑が設置されています

- 素盞嗚尊の「八雲立つ出雲八重垣妻籠に八重垣つくるその八重垣を」(神社名の由来となった日本最初の和歌と言われています)

- 松尾芭蕉の句碑

- 松江の俳人・前田圭史の句碑 など

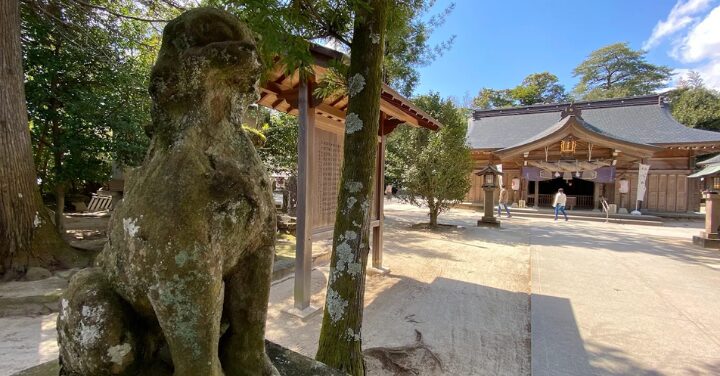

7. 狛犬

出雲地方特有の「出雲構え型」とも異なる特徴を持つ来待石製の狛犬が設置されています。

参拝施設

- 駐車場: 約120台収容可能(無料)

- バリアフリー施設: 授乳室・オムツ替えスペースあり

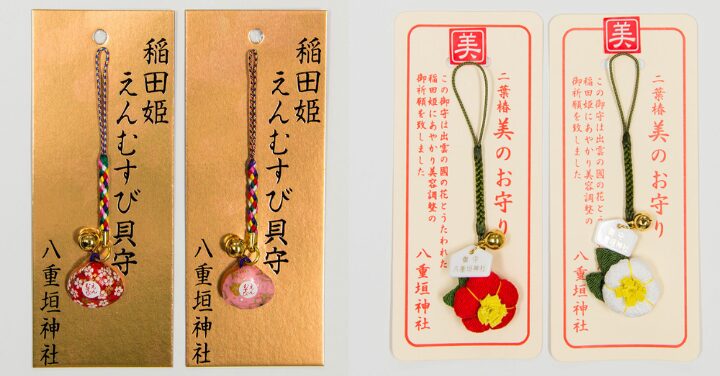

授与品

縁結御守(えんむすびおまもり)

- 縁結びの神社として有名な八重垣神社の代表的なお守り

縁むすび糸守(えんむすびいともり)

- 糸で縁を結ぶという意味を持つお守り

えんむすび貝守(えんむすびかいもり)

貝殻をモチーフにした縁結びのお守り

美のお守り

美しさや美容に関するご利益があるとされるお守り

金運福よせ守

金運や財運を招くとされるお守り

安産御守

金運や財運を招くとされるお守り

五色ひょうたん無病息災守

ひょうたんをモチーフにした健康祈願のお守り

交通安全身体健全守

交通安全と身体の健康を守るお守り

八重垣神社のお守りは縁結びを中心に、美容、健康、安産、交通安全など様々な種類があります。特に縁結びのお守りは、日本神話に登場する素盞嗚尊と稲田姫の縁結び伝説に由来する神聖なものとして知られています。

お守りと合わせて「鏡の池」での縁結び占いも人気があり、縁結びを願う多くの人々が訪れる神社となっています。

八重垣神社への行きかた

八重垣神社への行きかたについてご紹介します。八重垣神社へは公共交通機関と車のどちらでもアクセスが可能で、比較的便利な立地。特に観光で松江市内を巡る方には立ち寄りやすい場所。

公共交通機関を利用する場合は、まずJR松江駅を目指しましょう。松江駅からはタクシーで約15分、または市バスを利用して約20分ほどで到着します。

バスを利用する場合、「八重垣神社前」バス停で下車すると、徒歩すぐの距離。バスの本数は時間帯によって異なるため、事前に時刻表を確認しておくと安心です。

車でのアクセスを希望する場合、山陰自動車道の松江中央ICから約10分と非常にスムーズ。神社には無料の駐車場も完備されており、広さにも余裕があるため、休日や観光シーズンでも比較的利用しやすいでしょう。

ただし、大型連休やイベント開催時には混雑が予想されるため、早めの到着を心がけることをおすすめします。

徒歩や自転車で訪れる場合でも、松江城や堀川めぐりなど、周辺の観光スポットと組み合わせた散策ルートを楽しめます。自然豊かな道のりをゆっくり歩きながら、八重垣神社への期待感を高めるのも素敵な体験です。

八重垣神社へは様々な方法でアクセス可能です。旅行のスタイルに合わせた移動手段を選び、余裕をもったスケジュールで訪れることで、より充実した参拝体験ができるでしょう。