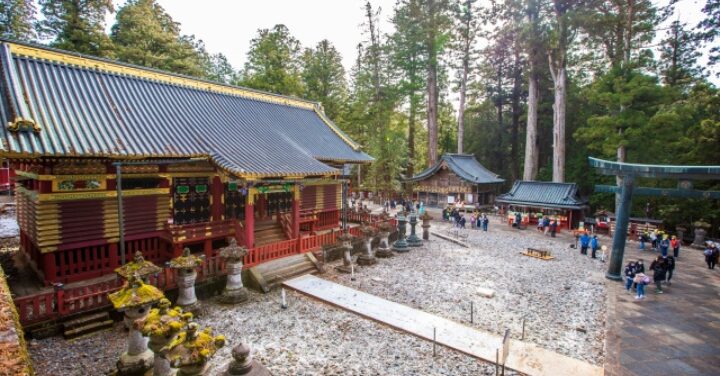

日本を代表する観光地でもある日光の地に鎮座する東照宮。国内のみならず海外からも大勢の参拝者や観光客であふれる歴史的な神社です。

訪れた際には記念に御朱印を頂いて帰りたいと考えるのはごく自然なこと。ですが、日光東照宮の御朱印について調べていると、「ひどい」というネガティブなワードが目に留まることがあります。

日本を代表する神社の御朱印がひどいとは、一体どういうことなのでしょう。そういう言葉を目にすると、どうしても気になってしまいます。

この記事では、日光東照宮の御朱印がひどいされるのはどういう状況なのかを解説。併せて、御朱印の種類や特徴、混雑状況、神社の魅力や参拝方法まで網羅し、訪問前の不安を和らげるお手伝いをします。

真の魅力を知った上で、あなたにとっての価値ある参拝体験にしていただければ幸いです。

本記事の内容

- 日光東照宮の御朱印が「ひどい」と言われる背景と理由

- 御朱印のデザインや形式の特徴

- 混雑時の対応や係員の接客態度に対する感じ方

- 御朱印の本来の意味と正しい受け取り方の考え方

日光東照宮の御朱印はひどい?:その背景

日光東照宮とは

日光東照宮は栃木県日光市に鎮座する歴史的な神社で、祀(まつ)られているのは江戸幕府の初代将軍・徳川家康。家康公の遺言により、彼の死後まもなく創建され、東照大権現として神格化されました。

この神社は、全国各地にある東照宮の総本社であり、日本の神社建築と歴史の象徴的存在といえます。

日光東照宮は日本の歴史において極めて重要な位置を占めており、建築、彫刻、装飾、宗教的意義など、さまざまな側面から高い評価を受けています。

1999年にはユネスコの世界遺産「日光の社寺」の一部として登録され、国内外から多くの観光客や信仰者が訪れる名所となりました。

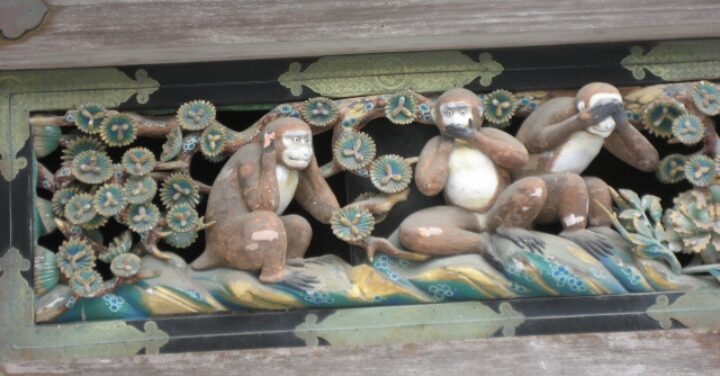

有名な「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿の彫刻は、子どもの成長を見守る神厩舎に刻まれており、単なる飾りではなく、人生の教訓を伝える存在。

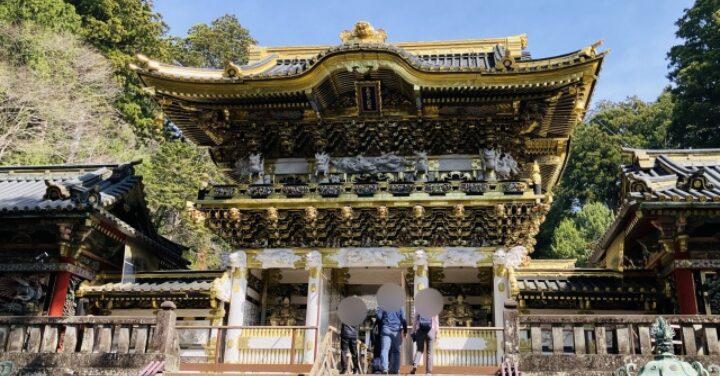

絢爛豪華な陽明門は「日暮の門」とも呼ばれ、その美しさに見とれているうちに日が暮れてしまうという逸話もあるほど。この門には細部にわたり500以上の彫刻が施されており、まさに芸術と信仰が融合した結晶といえます。

こうした多彩な要素から日光東照宮は単なる神社の域を超え、日本の文化と精神性の粋を集めた重要な文化財として、多くの人々に親しまれています。

何がすごい?

日光東照宮の最大の魅力は、その圧倒的な芸術性と壮大なスケール。日本の伝統建築と装飾技術の集大成ともいえる存在であり、その荘厳さと精緻さが見る者を魅了します。

理由は採用されている建築様式にあります。日光東照宮は「権現造(ごんげんづくり)」と呼ばれる特殊な構造を持ち、社殿の配置や屋根の重なり具合、各部の装飾に至るまで、非常に緻密に設計されています。

極彩色をふんだんに使った装飾や、欄間・柱・天井に施された彫刻は、神聖さと豪華さを絶妙に融合。

陽明門を例にとると、500体以上の彫刻が丁寧に刻まれており、それぞれに深い意味が込められています。動物、人物、植物、神話の登場人物など多彩なモチーフが並び、観る人によって解釈が異なるのも魅力の一つ。

中には儒教・仏教の教えを表したものも多く、単なる装飾にとどまらない思想性が感じられます。

また、日光東照宮全体としての構成にも注目すべき。参道から本殿に至るまで、自然と建築が調和し、訪れる人々に非日常的な体験を提供します。季節によって風景が変化し、それぞれの時期に異なる趣を楽しむことができます。

このような理由から、日光東照宮は「豪華絢爛な芸術作品」として国内外の観光客のみならず、建築・美術の専門家からも非常に高い評価を受けているのです。

東照宮の御朱印はひどいのか

日光東照宮の御朱印について「ひどい」との声が上がることがあります。しかし、その評価は一概に決めつけることはできません。印象は受け取る人の価値観や期待に大きく左右されるものだからです。

御朱印の受け取り方や求める内容は人によってさまざま。ある人は、芸術的な筆致や構図の美しさを重視する一方で、別の人は単なる参拝の証として、最小限の内容が記されていれば満足だと感じることも。

そのため、どんなに格式ある神社でも、御朱印に対する評価は一定しません。日光東照宮の御朱印にはどんな声があるのかを以下に示します。

控えめなデザイン

日光東照宮の御朱印は非常にシンプルな構成となっており、朱色の印に加え、墨で神社名が丁寧に書かれているのが特徴。

近年はカラフルな御朱印や限定デザインを提供する神社も増えているため、それと比較すると日光東照宮の御朱印を地味に感じてしまう人もいるかもしれません。

それに慣れた人が日光東照宮の御朱印を見ると、伝統的な構成や控えめなデザインに「物足りない」と感じるのは無理もありません。このような印象が、「ひどい」という評価につながってしまう場合があります。

しかしこれは、東照宮の厳かな雰囲気や伝統を重んじたスタイルともいえるでしょう。

書き置きである

書き手の負担軽減のために書き置き(すでに印刷・記入された御朱印)が渡されるため、これに対して「流れ作業のようだった」と感じる人も。

手書きのものを求めていた人にとっては残念な体験となる可能性があります。これが不満の声として拡散される一因にも。

人気の日光東照宮を訪れた記念に御朱印を頂きたいというのは当然。巫女さんや神官の方に一つずつ手書きで手渡しでもらいたいと思う気持ちもわかります。

ですが、大勢の訪問者で日光東照宮は常にいっぱいの状況。週末や大型連休などの繁忙期には、御朱印所に長い行列ができることもあり致し方無い処置ではあります。

係員の対応

対応する神職や係員の態度に関する感想も評価に影響します。忙しい時間帯には、どうしても一人ひとりに丁寧な応対をすることが難しくなり、「そっけない」「機械的」と感じられる場面もあるようです。

SNSや口コミサイトなどで一部の否定的な体験談が広まると、それを見た他の人たちの先入観にもつながります。

特に旅行の下調べをしている段階で「ひどい」というワードを目にすると、実際に訪れる前から否定的な印象を持ってしまうこともあるでしょう。

御朱印の良し悪しは単なるデザインだけでなく、当日の混雑状況や対応の印象など、さまざまな要素に影響されます。

これらの理由から、日光東照宮の御朱印が「ひどい」と言われることがありますが、それは神社の本質を否定するものではありません。

御朱印の受け取りはあくまで参拝の一部に過ぎず、本来の目的は神社を敬い、その場の空気や歴史に触れること。情報に左右されすぎず、心を落ち着けて参拝を楽しむ姿勢が何より大切です。

御朱印の種類

日光東照宮では、長い歴史と伝統に基づいた御朱印文化が根付いており、参拝者に向けて複数のバリエーションが用意されています。

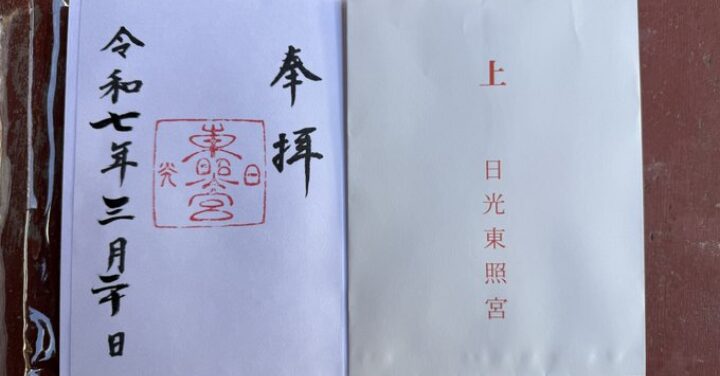

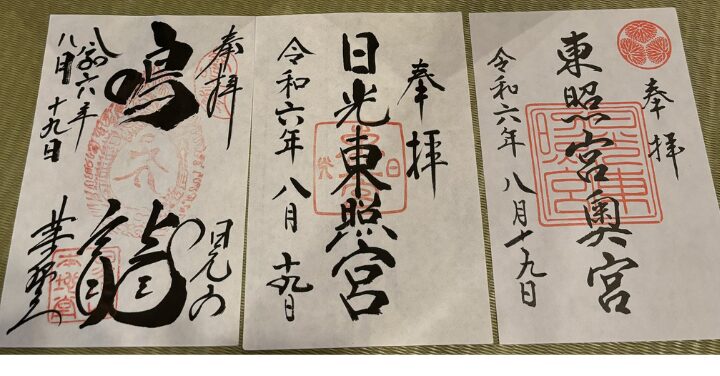

御朱印の種類といただける場所は各3か所。すなわち東照宮の本社と奥宮そして薬師堂(本地堂)となります。

東照宮の本社でいただける御朱印は奉拝、日光東照宮、日付そして東照宮の朱印といったシンプルな構成。

奥宮では同じく奉拝に日光東照宮奥宮の文字と日付、本社とは異なる朱印が押され水戸黄門でおなじみの葵の御紋が押印されているのがポイントです。

薬師堂(本地堂)は東照宮ではなくお隣の輪王寺の施設となっており、正確には輪王寺薬師堂の御朱印。奉拝に鳴滝そして日付が達筆で書かれています。

季節限定の御朱印や、特別行事にあわせたデザインの御朱印も存在します。たとえば、春に行われる例大祭や秋の七五三詣の時期には、限定の印が加えられた特別バージョンが登場することも。

日付や装飾が変化することで、参拝の記念としての価値がより高まります。こうした御朱印は、定期的に訪れるリピーターや御朱印帳を集める愛好者にとって、大きな楽しみとなっています。

御朱印をいただくには、まず拝殿などで正式な参拝を済ませ、その後に御朱印帳を持って社務所や御朱印所に向かいます。所定の初穂料(通常は500円)を納めることで、御朱印を受けることが可能。

東照宮本社の授与所は有名な陽明門脇の回廊に、奥宮は拝殿横にそれぞれ設置されています。

なお、東照宮では書き手の負担軽減や待ち時間短縮のため、あらかじめ記された書き置きの御朱印が配布される形式。

それぞれの御朱印には歴史や意味が込められており、参拝者自身が神聖な時間を過ごした記録として、大切に受け取ることが望ましいといえるでしょう。

いただける時間

日光東照宮で御朱印を受け取る際は、事前に受付時間や混雑の傾向を把握しておくことが重要です。これにより、スムーズな参拝と無駄のないスケジュールが実現できます。

御朱印の授与時間は4月1日から10月31日までの間は基本的に午前9時から午後5時まで、11月1日から3月31日までは9時から4時までとなっています。

季節や行事により若干の変動があるため、公式サイトなどで最新情報のご確認を。特に冬季は閉門時間が早まることがあるため、注意が必要です。

混雑状況については、週末や祝日、大型連休、初詣の時期には多くの参拝者が訪れるため、長い待ち時間が発生することがあります。

このような繁忙期には、御朱印を求める行列が1時間以上になる場合も。特に午前11時から午後2時の時間帯は混雑しやすいので、待ち時間を避けたい場合は朝早い時間帯に訪れるのが望ましいでしょう。

東照宮ではすべて書置きの形で配布されます。

これは手書きではなく、あらかじめ書かれた御朱印を紙で配布する形式で、時間短縮に有効ですが、手書きの御朱印を希望する方には少し物足りなさを感じるかもしれません。

さらに、繁忙期や特別な御朱印の頒布時期には、整理券の配布や番号札による呼び出し制が採用される場合もあるため、現地の案内表示やスタッフの指示に従って行動することが大切。

日光東照宮で御朱印を受け取るには、訪問時間と混雑状況に配慮することで、待ち時間を最小限に抑え、より快適な参拝体験が得られます。

余裕を持ったスケジュールを組み、事前準備をしっかり行うことが満足のいく御朱印巡りにつながるでしょう。

日光東照宮の御朱印はひどい?:訪問案内

御祭神とご利益

日光東照宮の御祭神として祀られているのは、江戸幕府を開いた初代将軍・徳川家康公。家康公は、戦国時代という混乱の世を平定し、約260年にわたる平和な時代を築いた立役者として知られています。

その功績は極めて大きく、後に東照大権現という神号が朝廷から正式に贈られたことで、神格化されるに至りました。この神号により、日光東照宮は日本全国の神社の中でも特に格式の高い存在となっています。

日光東照宮では家康公の生き様や政治哲学に基づく多様なご利益が授かれると信じられており、なかでも「出世開運」や「勝負運」「仕事運」といった運気の向上に強い効果があるとされています。

特に、ビジネスの成功や昇進を願う人々、またスポーツや芸術など勝負の世界で活躍する人たちが、勝利と成果を求めて参拝する例が多く見られます。

家康公は晩年に健康維持や長寿を大切にする生活を送っていたこともあり、「無病息災」「健康長寿」といった身体的なご利益も期待されています。

その信仰は現代にも受け継がれており、高齢者の方々や健康を願う家族連れの参拝者も多く見受けられます。

家康公が自ら「死後も日本を守る存在でありたい」と望んだという言い伝えは、今日まで続く厚い信仰の大きな柱となっています。

日光東照宮は国家安泰や世界平和を祈念する場所としても重んじられています。

国の繁栄や家庭の安定を願って訪れる人も多く、そのご利益は個人的な願いごとにとどまらず、より大きなスケールでの幸せを対象としたものでもあります。歴史と深く結びついた神社だからこそ、その祈りには重みと意味が伴います。

日光東照宮で得られるご利益は幅広く、訪れる人それぞれの願いに応じた形で心に響くものがあります。

参拝の際は、単なる観光ではなく、徳川家康公の偉業と精神に敬意を払い、感謝の気持ちを持って心を込めて祈願することが何よりも大切です。

日光東照宮の施設案内

日光東照宮の境内には、歴史的建造物や重要文化財が多数点在しており、それぞれが見応えのあるスポットとして訪れる人々を魅了しています。

陽明門【国宝】

東照宮を代表する美しさで、「日暮の門」とも呼ばれています。500以上の彫刻が施され、いつまで見ていても見飽きないと言われる豪華絢爛な門。宮中正門の名をいただいたとも伝えられています。

御本社【国宝】

本殿・石の間・拝殿からなり、東照宮の最も重要な場所。例祭をはじめ、年中の祭典が執り行われます。また拝殿左右には「将軍着座の間」と「法親王着座の間」があります。

唐門【国宝】

全体が白く塗られ、「許由と巣父」や「舜帝朝見の儀」など細かい彫刻が施されています。

廻廊【国宝】

陽明門の左右に延びる建物で、外壁には日本最大級の花鳥の彫刻が飾られています。一枚板の透かし彫りには極彩色が施されています。

眠り猫【国宝】

左甚五郎(ひだりじんごろう)作と伝えられる有名な彫刻で、牡丹の花に囲まれうたた寝をしている猫の姿が表現されています。「日光」にちなんで彫られたとも言われています。ここから奥宮へ通じます。

日光東照宮の中心となるのが、国宝にも指定されている「陽明門」や「唐門」、そして徳川家康公の霊廟である「奥社」。これらの建物は彫刻や彩色が極めて美しく、参拝だけでなく観光目的で訪れる方にも強い印象を与えるでしょう。

その他の重要な社殿

石鳥居【重要文化財】

元和4年(1618)、九州筑前(福岡県)藩主黒田長政公によって奉納。石材は九州から船で小山まで運ばれ、その後陸路で日光まで運ばれました。

五重塔【重要文化財】

慶安3年(1650)若狭の国(福井県)小浜藩主酒井忠勝公によって奉納されました。文化12年に火災で焼失するも、文政元年(1818)に同藩主酒井忠進公によって再建。

表門【重要文化財】

東照宮最初の門で、左右に仁王像が安置されているため、仁王門とも呼ばれています。

三神庫【重要文化財】

上神庫・中神庫・下神庫を総称して三神庫と言い、春秋渡御祭「百物揃千人武者行列」で使用される馬具や装束類が収められています。上神庫には「想像の象」の大きな彫刻が施されています。

神厩舎・三猿【重要文化財】

神馬をつなぐ厩で、長押上には猿の彫刻が8面あり、人間の一生が風刺されています。特に「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿の彫刻が有名。

神輿舎【重要文化財】

春秋渡御祭(5月18日、10月17日)に使われる三基の神輿が納められています。

奥宮【重要文化財】

拝殿・鋳抜門・御宝塔からなる御祭神のお墓所。

日光東照宮は、五千体を超える彫刻で装飾された豪華絢爛な建築様式と、歴史的・文化的価値の高さから、日本を代表する観光名所となっています。

敷地内には参拝者用の休憩所や売店、カフェなども充実しており、観光と信仰の両面から楽しむことができる環境が整っています。こうした施設の利便性も、日光東照宮が多くの参拝者に支持される理由のひとつ。

御朱印の授与を受けるだけでなく、文化財の鑑賞や施設内のサービスも合わせて楽しむことができるため、訪れる前に全体の構造を把握しておくことで、より充実した参拝体験が得られるでしょう。

参拝の方法

日光東照宮を訪れる際、正しい参拝方法を知っておくとより心を込めて参拝できます。これは単に礼儀作法を守るというだけでなく、神様に対する敬意や感謝の気持ちを形にするための大切な行為でもあります。

初めて神社を訪れる人でも、ポイントを押さえれば落ち着いて参拝できます。

まず、神社の入り口にあたる鳥居に近づいたら、軽く一礼してからくぐります。ここでは鳥居の中央を避け、必ず左右の端を歩くようにしましょう。

中央は神様が通る道とされており、参拝者はそこを避けるのが古くからのマナーとされています。

参道を進んでいくと手水舎(ちょうずや)が見えてきます。ここでは「手水(ちょうず)」と呼ばれる身を清める儀式を行います。柄杓(ひしゃく)を右手で取り、まず左手を清め、次に右手、最後に左手で水を受けて口をすすぎます。

もう一度左手を清めたら、柄杓を立てて柄の部分を洗い、元の場所に戻します。この一連の作法を丁寧に行うことで、心身ともに清らかな状態で本殿に向かうことができます。

清めが終わったら、本殿前に進み、賽銭箱にお賽銭を入れましょう。金額に決まりはありませんが、気持ちのこもった金額を準備しておくと良いでしょう。

その後、「二礼二拍手一礼」の手順で拝礼を行います。これは、2回深くお辞儀をし、2回拍手を打った後に願い事を心の中で唱え、最後にもう一度深くお辞儀をするという形式。

日光東照宮は国内外からの観光客が多く、拝殿前は常に賑わっています。混雑時は無理に前に進もうとせず、順番を守って静かに待つことが大切。

早朝など比較的空いている時間帯を選ぶのも、落ち着いて参拝するためのひとつの工夫です。

境内には多くの歴史的建造物が点在しており、それぞれに意味や背景があります。参拝の合間には、案内板やパンフレットを参考にしながら各所をめぐってみてください。

たとえば、陽明門や眠り猫など、重要文化財に指定された場所を訪れることで、より深く日光東照宮の歴史と文化に触れることができるでしょう。

日光東照宮での参拝は単なる形式的な行為ではなく、心の持ちようや知識によって大きく意味が変わってきます。神聖な場にふさわしい心構えで臨むことで、より充実した参拝体験が得られるでしょう。

日光東照宮への行きかた

日光東照宮へのアクセス方法は複数あり、東京方面から訪れる場合は電車やバス、車を利用することが可能。

まず、公共交通機関を利用する場合の代表的なルートは、東武鉄道の特急「スペーシア」や「リバティけごん」などを使って浅草駅から東武日光駅まで約2時間で到着します。そこからは、バスや徒歩で東照宮へ向かうことができます。

JRを利用する場合は、新幹線を使って宇都宮駅まで行き、そこからJR日光線に乗り換えて日光駅まで向かいます。所要時間はやや長くなりますが、JRの乗車券を利用している方や新幹線を使いたい方には便利な方法。

日光駅から東照宮まではタクシーや市営バスでの移動が一般的で、10〜15分程度で到着可能。

自家用車を利用する場合には、東北自動車道の宇都宮ICで日光宇都宮道路に入り、日光ICで降りるルートが便利。

都内からおよそ2時間半から3時間程度で到着しますが、週末や連休中は道路が混雑することがあるため、時間に余裕を持った計画を立てることをおすすめします。

東照宮周辺には複数の駐車場がありますが、繁忙期には満車になることもあるので、早めの到着が安心。

日光東照宮へは公共交通機関でも自家用車でもアクセス可能で、それぞれのニーズに応じて選択できます。快適な旅にするためにも、天候や混雑状況を事前に調べておくと良いでしょう。