鎌倉の隠れ里と呼ばれる地にひっそりと佇む佐助稲荷神社。朱色の鳥居が連なる非常に趣のある神社ですが、神秘的な雰囲気から様々な憶測を呼ぶことがあります。

それは佐助稲荷神社は怖いという、一部に広がる噂。そんな評判を耳にして、参拝をためらってはいませんか。

しかし、その本質を知れば、印象は大きく変わるかもしれません。この記事では、佐助稲荷神社とはどのような歴史を持つ神社なのか、祀られている御祭神とご利益は何かを詳しく解説。

また、数々の見どころや正しい参拝方法、そしてdアクセス方法に至るまで、安心して参拝するための情報を網羅しました。怖いというイメージの真相を探りながら、この神社の持つ本当の魅力に触れていきましょう。

本記事の内容

- 佐助稲荷神社が「怖い」と言われる理由

- 出世運だけではない、佐助稲荷神社の多様なご利益

- 幻想的な鳥居や無数の白狐など、境内の見どころ

- 安心して参拝するための正しい作法とアクセスに関する注意点

佐助稲荷神社が怖いとされる理由

佐助稲荷神社とは

佐助稲荷神社は、神奈川県鎌倉市の緑深い谷戸、人々が「鎌倉の隠れ里」と呼ぶ場所にひっそりと鎮座する、大変歴史の深い神社。その創建には、鎌倉幕府を開いた初代将軍・源頼朝が大きく関わっています。

社伝によると、平治の乱に敗れ伊豆へ流されていた若き日の頼朝の夢に、稲荷の神霊が翁の姿で現れました。そして、「かくれ里の稲荷」と名乗り、平家を討つべき時節が到来したことを告げ、挙兵を強く促したとされています。

お告げを信じて兵を挙げた頼朝は、数々の困難を乗り越え、見事に平家を滅ぼし天下を手に。その後、頼朝は夢のお告げにあった「かくれ里の祠(ほこら)」を探し当て、側近であった畠山重忠に命じこの地に立派な社殿を再建した。

神社の名前の由来には諸説あります。一つは、当時「右兵衛権佐(うひょうえごんのすけ)」という官職にあり、「佐殿(すけどの)」と通称されていた頼朝を「助けた」稲荷であることから「佐助」となったという説。

もう一つは、この周辺に上総介・千葉介・三浦介という有力な三人の「介(すけ)」の屋敷があったため、「三介ヶ谷(さんすけがやつ)」と呼ばれていた地名が転じたという説です。

古くは鶴岡八幡宮の境外末社という位置づけでしたが、明治42年(1909年)に独立し、今日に至ります。

御祭神とご利益

佐助稲荷神社には、主祭神である宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)を中心に、私たちの生活を守護する五柱の多様な神様がお祀りされています。

それぞれの神様が持つ神徳を理解することで、より深くご利益をいただくことができるかもしれません。

- 宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと):稲穂の精霊が神格化したとされる、食物・穀物を司る神様。「お稲荷さん」として広く親しまれ、古くは五穀豊穣の神として信仰されました。

時代と共にその神徳は広がり、現在ではあらゆる産業の発展を守護する、商売繁盛や事業繁栄の神様として篤く信仰されています。 - 大己貴命(おおなむちのみこと):出雲大社の主祭神としても知られる国造りの神様です。

国土を開拓し、人々の生活の基盤を築いたことから、国家安泰や産業発展、さらには現代において組織の基盤固めやチームワーク向上にも通じるご利益があると考えられます。 - 佐田彦命(さるたひこのみこと):天孫降臨の際に道案内をしたとされる「導きの神様」。物事を良い方向へ導き、人生の岐路や新たな挑戦の際に進むべき道を示してくださる神徳を持ちます。交通安全の神としても信仰されています。

- 大宮女命(おおみやひめのみこと):天照大御神にお仕えしたとされる女神で、美や芸能、そしてコミュニケーションを司ります。その美しい言葉で神々と人々の間を取り持ったとされ、円滑な人間関係や良縁をもたらす神徳があります。

- 事代主命(ことしろぬしのみこと):大国主命の子神で、神の言葉を伝える託宣の神様。また、「えびす様」としても知られ、商売繁盛や大漁満足などにご利益があるとされています。

前述の通り、源頼朝の立身出世を助けた逸話から「出世稲荷」として絶大な信仰を集めていますが、このように商売繁盛や縁結び、家内安全など、私たちの暮らしに寄り添う幅広いご利益をいただける、大変ありがたい神社なのです。

怖いとされる理由:独特の雰囲気

佐助稲荷神社に足を踏み入れた多くの人が口にする「怖い」という感覚。その最大の要因は、境内全体を包む独特の雰囲気にあると考えられます。

鎌倉駅からほど近い場所にありながら、一歩鳥居をくぐると周囲の生活音は遠のき、ひんやりとした神聖な空気に満たされた静寂の空間が広がります。

参道に隙間なく林立する朱色の鳥居群は、昼なお薄暗く、木々の緑との対比も相まって、参拝者を非日常的な世界へと誘います。

この世ならざる場所へ続くトンネルのようにも感じられ、その神秘性が人によっては畏怖の念、つまり「怖さ」として認識されるのかもしれません。

さらに、境内には数え切れないほどの白狐の像が、まるで神社の主であるかのように鎮座しています。苔むした岩の上や、古い祠の中、拝殿の周りなど、視線を向ける先々に白狐の姿があります。

その多くは柔和な表情ではなく、どこか鋭い眼差しでこちらを見据えているかのよう。この無数の白狐たちに見つめられているような感覚は、特に感受性の強い人にとって、大きな威圧感や一種の恐怖として心に刻まれる要因となっています。

これらが組み合わさり、佐助稲荷神社特有の「怖い」というイメージを形成しているのです。

怖いとされる理由:稲荷信仰独特の性質

佐助稲荷神社に限らず、稲荷神社全体に対して「怖い」というイメージを持つ人は少なくありません。これには、稲荷信仰が持つ独特の性質と、それに関する言い伝えが深く関係しています。

稲荷神社は、五穀豊穣や商売繁盛といった、人々の生活に直結する「現世利益」に強い力を発揮すると信じられてきました。その強い御神威への畏敬の念が、時として厳しい言い伝えを生み出すことがあります。

例えば、「一度願掛けをしたら、お礼参りを欠かしてはならない。さもないと祟られる」あるいは「安易な気持ちで祀ると、逆に災いを招く」といった俗説がその代表例。

これらは神様を軽んじることなく、感謝と敬意を持ち続けることの大切さを説く教えが、少し過激な形で伝承されたものと解釈できます。

また、「お稲荷様は動物霊だから、他の神様より格が低く、扱いが難しい」という誤解も根強く存在します。しかし、これは全くの誤り。

前述の通り、稲荷神社でお祀りされている主祭神は、日本神話に登場する宇迦之御魂神という位の高い穀物の神様。狐は神様そのものではなく、そのお使い(神使)に過ぎません。

こうした稲荷信仰にまつわる様々な俗説や誤解が、佐助稲荷神社を訪れる人々の心に先入観を与え、「怖い場所かもしれない」というイメージを助長している側面は否定できないでしょう。

怖いとされる理由:強力なパワースポット

佐助稲荷神社が鎌倉屈指の強力なパワースポットであることも、「怖い」という印象に繋がる一因として挙げられます。パワースポットとは、大地のエネルギーが集中し、訪れる人の心身に影響を与える特別な場所とされています。

佐助稲荷神社は、その力が特に強いと言われ、多くの人が何かしらの「気」を感じると言います。

感受性の鋭い人がこの地を訪れると、鳥肌が立つ、空気が一変するのを感じる、体が軽くなったり逆に重くなったりするなど、普段とは違う身体的・感覚的な変化を体験することがあるようです。

これらの科学では説明できない体験が、心霊現象や不思議な出来事と結びつけて語られることがあります。

実際に、参拝後に不思議な夢を見たり、撮影した写真にオーブのような光が写り込んだりといった体験談が、インターネット上などで散見されます。

こうした話が人から人へと伝わるうちに、「何か良くないものがいるのではないか」「霊的な現象が起きやすい場所だ」という解釈に発展し、「怖い」というイメージが定着していった可能性があります。

しかし、これらの現象は神社の持つ清らかで強いエネルギーの表れと捉えることもできます。必ずしもネガティブなものとは限らず、むしろ神様から歓迎されているサインと考える人もいます。

行ってはいけない人とは

一般的に、神聖な場所である神社への参拝は、誰にでも開かれています。しかし、スピリチュアルな観点や古くからの慣習として、特定の状況下での参拝は避けた方が良いとされるケースがあります。

これは佐助稲荷神社に限ったことではなく、神様への敬意を示すための心構えとして知っておくと良いでしょう。まず、心身のコンディションが優れない時は、無理な参拝を控えるのが賢明。

神社のようなエネルギーに満ちた場所では、体調が悪いと気の流れに過敏に反応してしまい、かえって疲労感が増したり、気分が悪くなったりすることがあるからです。参拝は、万全の状態で臨むのが理想的です。

次に、他者への嫉妬や憎しみ、不平不満といったネガティブな感情で心が満たされている時も、参拝には適していません。神様は清浄を尊び、穢れを嫌うとされています。負の感情を抱えたままでは、神様と清らかな心で向き合うことは難しく、ご利益をいただくことも難しいかもしれません。

加えて、稲荷神社は食を司る神様をお祀りしているため、日頃から食べ物を粗末にする人は歓迎されないとも言われます。

古くから夕方16時以降の「逢魔が時(おうまがとき)」と呼ばれる時間帯は、良くないものに遭遇しやすくなるとされ、神社参拝はなるべく陽の高い午前中に済ませるのが良いとされています。

これらのことは絶対的なルールではありませんが、神様への敬意を忘れず、清々しい気持ちで参拝するための知恵と言えるでしょう。

佐助稲荷神社は怖いのか?参拝前の知恵

見どころ

「怖い」という先入観を一度脇に置けば、佐助稲荷神社がどれほど魅力的で、見どころに溢れた場所であるかが分かります。境内は広くありませんが、一つひとつが深い歴史と信仰を物語っています。

朱色の鳥居が連なる参道

神社の象徴とも言えるのが、入り口から拝殿へと続く、49基の鳥居が作る赤いトンネル。うっそうと茂る木々の緑と、鮮やかな鳥居の朱色のコントラストが、訪れる人を幻想的な世界へと誘います。

鳥居は神域への結界であり、ここをくぐることで俗世の穢れが祓われるとされています。カメラを構える人も多く、特に人気の高いフォトジェニックなスポットです。

無数に並ぶ白狐の像

境内を散策していると、至る所で白狐の像に出会います。拝殿の周りの岩場はもちろん、苔むした古い祠の中や、木々の根元など、様々な場所に願いを込めて奉納された白狐たちが安置されています。

その数は圧倒的で、人々の篤い信仰の歴史を物語っています。一体一体の表情の違いを探しながら歩くのも楽しみの一つです。

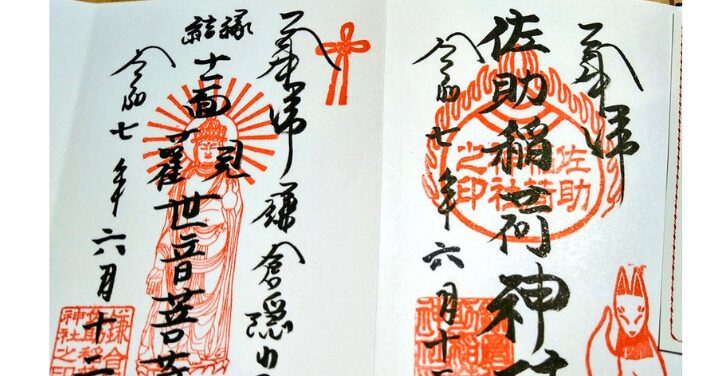

霊狐泉(れいこせん)と十一面観世音菩薩

拝殿の右手奥には、今も清らかな水が湧き出る「霊狐泉」があります。この水は生命の源として古くから大切にされてきました。飲むことはできませんが、その気に触れるだけで心が洗われるようです。

また、その近くには縁結びにご利益のある十一面観世音菩薩が祀られています。かつて良縁に恵まれなかった姫君が、世の男女の幸せを願って彫ったと伝えられており、良縁を願う人々が静かに手を合わせる場所です。

本殿と御塚(おつか)、苔むした祠

拝殿の裏手にある急な階段を上った先には、本殿が静かに鎮座しています。ここは境内でも特に神聖な空気が漂う場所。さらにその奥へ進むと、神社が創建される以前からの信仰の対象であった「御塚」と呼ばれる巨石があります。

この地の持つ根源的なパワーを感じることができるでしょう。また、境内には長い年月を経て苔に覆われた古い祠や石狐が点在し、悠久の時の流れを感じさせてくれます。

参拝方法

神様への敬意を払い、心を込めてお参りするために、基本的な参拝作法とマナーを覚えておきましょう。丁寧な作法で参拝することで、より清々しい気持ちになり、神様とのご縁も深まります。

まず、神社の入り口にある鳥居をくぐる前に立ち止まり、神域に入らせていただく感謝を込めて一礼を。参道の中央は「正中」と呼ばれ、神様が通る道とされているため、左右どちらかの端を歩くのがマナーです。

参道の途中にある手水舎(てみずしゃ)では、参拝の前に心身を清めます。柄杓(ひしゃく)を使い、まず左手、次に右手を洗い清めます。その後、左の掌に水を受け、その水で口をすすぎます。最後に柄杓の柄を洗い流してから元の場所に戻します。

拝殿の前に着いたら、お賽銭を静かにお賽銭箱に入れ、鈴があれば鳴らします。そして、「二礼二拍手一礼」の作法で拝礼。深く二回お辞儀をし、胸の前で二回手を打ち、手を合わせたまま日頃の感謝と願い事を心の中で伝えます。最後に、もう一度深くお辞儀をします。

佐助稲荷神社では、拝殿だけでなく、ぜひ裏手の本殿にもお参りください。また、御朱印をいただく際は、必ず参拝を済ませてから社務所へ向かいましょう。

御朱印はスタンプラリーではありません。神様へのご挨拶を終えた証としていただくものであることを心に留め、静かに順番を待つのが作法です。

おすすめの授与品

佐助稲荷神社では、参拝の記念となる様々な授与品を社務所で受けることができます。出世開運のご利益にちなんだものから、可愛らしいデザインのものまで多岐にわたりますので、自分に合った一品を探してみてはいかがでしょうか。

特に人気の授与品

1. 白狐守(700円)

- ご利益: 多福招来

- 特徴: 白狐は霊狐として人々に福をもたらすとされ、佐助稲荷神社の代表的なお守りです

- 可愛らしい白狐の顔がデザインされた魅力的なお守り

2. 出世守(700円)

- ご利益: 出世開運

- 特徴: 源頼朝の甲冑をイメージしたカラフルなお守り

- 頼朝公が平家討伐を成し遂げた立身出世の物語にあやかった特別なお守り

3. 狐根付(300円~500円)

- ご利益: 開運厄除、招福除災

- 特徴: 携帯ストラップとしても人気の可愛らしいアイテム

- 陶器タイプと木彫りタイプの2種類があります

縁結び

- えんむすび糸巻き守(500円):赤い糸をモチーフにした珍しいお守り

- 結縁守(300円):白狐柄の縁結び専用お守り

健康・長寿

- 健康守(300円)

- 長寿守(300円)

- 本水晶守(1000円):水晶の力で治癒力を高めるとされる

学業・合格

- 学業合格守(500円)

- 勝守(300円):勝負運向上

ペット関連

- ペット守(800円):犬と猫の刺繍が施された可愛らしいお守り

- ペット絵馬(700円)

- ペット人形(2500円)

神狐の御神像

- 大(3000円)、中(2000円)、小(1500円)

- 神棚にお祀りして諸願成就を祈念

霊狐泉の神水

- 無料(容器持参)

- 境内の霊狐泉から汲める神聖な湧き水

- 神棚にお供えするとご利益があるとされています

御朱印

- 通常御朱印(300円)

- 特別御朱印(時期限定)

- 受付時間:10:00〜16:00

授与場所・時間

場所: 本殿右側の社務所(授与所) 時間: 9:00〜16:30(年中無休) アクセス: 鎌倉駅から徒歩約20分

佐助稲荷神社への行きかた

佐助稲荷神社は、鎌倉の市街地から少し離れた、緑豊かな谷戸の中に位置しています。そのため、訪れる前にはアクセス方法をしっかりと確認しておくことが大切。

神社には参拝者専用の駐車場がありません。このため、公共交通機関、特に電車を利用し、駅から徒歩で向かうのが最も一般的な方法となります。

鎌倉駅から徒歩でのアクセス

最もおすすめなのは、JR横須賀線・江ノ島電鉄「鎌倉駅」から徒歩で向かうルート。西口改札を出て、歩いておよそ20分から25分で到着します。

道順としては、まず市役所通りを銭洗弁財天方面へと進んでください。しばらく歩くと案内板が見えてきますので、それに従って住宅街の中へと入っていきます。道の途中からは道幅が狭くなり、後半は緩やかな上り坂が続きます。

そのため、訪れる際はヒールやサンダルを避け、必ず歩きやすいスニーカーなどをご用意ください。

その他のアクセス手段について

- お車でのアクセス:お車での訪問は、あまりおすすめできません。前述の通り専用駐車場がないことに加え、神社周辺の道は非常に狭く、運転に慣れていないと難しい場所もあります。

近隣のコインパーキングを利用することになりますが、鎌倉中心部は料金が高めに設定されており、特に週末や観光シーズンは満車であることがほとんどです。 - バスでのアクセス:残念ながら、佐助稲荷神社の近くまで直接行くバスの路線はありません。

- タクシー・人力車の利用:鎌倉駅からタクシーや人力車を利用することも可能。坂道を歩く距離を短縮したい場合には有効ですが、神社直近の細い道までは進入できない場合があります。

料金は少し割高になりますが、鎌倉の風情を楽しみながら向かいたい方には、人力車も素敵な選択肢の一つです。

周辺の観光スポット

佐助稲荷神社の周辺には、お金を洗うと増えると言われる「銭洗弁財天宇賀福神社」があります。また、少し足を延せば「鎌倉大仏」で有名な高徳院も訪れることが可能。

時間に余裕を持って計画を立て、これらの観光スポットと合わせて巡ることで、鎌倉の歴史と自然をより一層満喫することができるでしょう。

佐助稲荷神社は、鎌倉の市街地から少し離れた谷戸に位置するため、アクセス方法を事前に確認しておくことが大切。専用駐車場がないため、公共交通機関、特に電車と徒歩を組み合わせたアクセスが基本となります。