兵庫県姫路市に、まるで時が止まったかのような静寂の中に佇む「破磐神社」があります。「われ岩」というキーワードでこの記事に辿り着いたあなたは、きっとその神秘的な存在に強く惹かれていることでしょう。

この記事では、破磐神社とはどのような歴史を持つ場所なのか、そして祀られている御祭神と授かることができるご利益について詳しく解説。

また、神社の起源となった神秘的な「われ岩」の魅力とは何か、その伝説の背景から、正しい参拝方法とマナー、さらにはここでしか手に入らない人気のお守りの種類や、具体的な行きかたまで、あなたが知りたい情報を網羅的にご紹介します。

古代の伝説と自然の力が融合する、この特別な場所の謎を一緒に解き明かしていきましょう。

本記事の内容

- 破磐神社とその御神体「われ岩」の歴史的背景と伝説

- 主祭神から得られる具体的なご利益と、境内のパワースポット

- 公共交通機関や車での詳しいアクセス方法と参拝時の注意点

- 人気の竹炭お守りをはじめとする授与品の種類と特徴

破磐神社われ岩の基本情報と伝説

破磐神社とは

破磐神社(はばんじんじゃ)は、兵庫県姫路市西脇に鎮座する、約1800年の長い歴史を持つ由緒正しい神社。のどかな田園の中にありながら、その荘厳な佇まいは訪れる人々に深い印象を与え、数多の時代の変遷を見守ってきた歴史の重みを感じさせます。

この神社の名前は、後述する巨大な岩「われ岩」に直接由来しており、その創祀には日本の神話における重要な人物、神功皇后(じんぐうこうごう)の劇的な物語が深く関わっています。

古くからこの地域の人々の篤い崇敬を集めてきただけでなく、近年ではその神秘的な雰囲気から、心身を浄化しエネルギーを充電できるパワースポットとしても注目されています。

特に境内にある池では龍神が目撃されるという噂が口コミで広がり、スピリチュアルな体験を求める人々も訪れるようになりました。

毎年8月15日には「奉点燈祭(ほうとうさい)」、通称「火祭り」が執り行われます。

これは、豊臣秀吉の中国征伐の際に焼き討ちで亡くなった人々の魂を供養するための祭りで、参加者が燃え盛る麦わらの松明で互いを叩き合うという、全国的にも類を見ない激しい儀式。

このように、破磐神社は古代神話だけでなく、地域の歴史的な悲劇の記憶とも密接に結びついた、多層的な魅力を持つ場所と言えます。

御祭神とご利益

破磐神社には、それぞれ異なる神徳を持つ四柱の神々が祀られており、参拝者は多岐にわたるご利益を授かることができるとされています。

主祭神は、日本の古代史において武勇と母性の象徴として語り継がれる息長帯日売命(おきながたらしひめのみこと)、すなわち神功皇后。

身重でありながら三韓征伐を成功させたという伝説から、安産や子授け、子育てといった母親としての切実な願いを叶える神徳が篤く信仰されています。

また、あらゆる困難を乗り越えて勝利を収めたその生涯から、試験合格や商談成立といった勝運、厄除け、開運招福のご利益もあるとされます。

その他に、神功皇后の夫である帯中日子命(たらしなかつこのみこと)、お二人の御子であり武神・八幡神とも同一視される品陀和気命(ほんだわけのみこと)が共に祀られています。

この皇室の神聖な家族構成は、家内安全や家運隆昌、そして立身出世といったご利益をもたらすと考えられます。

さらに、明治時代に近隣の神社から合祀された須佐之男命(すさのおのみこと)は、八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した英雄神として知られ、疫病退散や厄除け、防災といった、災厄から人々を守る強力な神徳で知られています。

この合祀により、破磐神社は個人の人生儀礼から社会全体の安寧まで、より包括的に人々の祈りに応える霊的拠点へと発展しました。

| 御祭神名 | 主な神徳(ご利益) |

|---|---|

| 息長帯日売命 (神功皇后) | 安産、子授け、子育て、勝運、厄除け、開運招福 |

| 帯中日子命 (仲哀天皇) | (神功皇后、応神天皇と共に祀られ、家族の安泰を象徴) |

| 品陀和気命 (応神天皇) | 勝運、出世開運、厄除け、家運隆昌、国家鎮護 |

| 須佐之男命 | 疫病退散、防災、厄除け、農業守護、商売繁盛 |

破磐神社のわれ岩とは

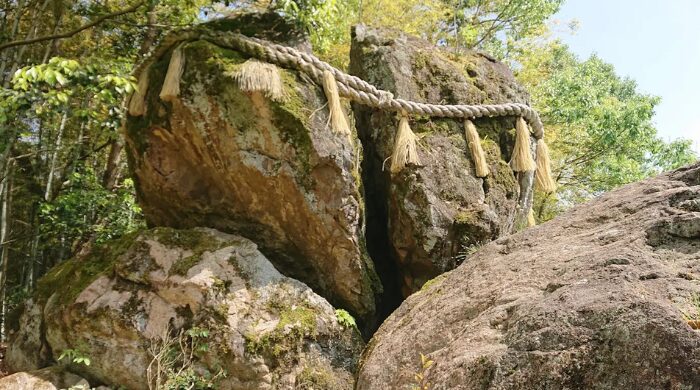

破磐神社の名を象徴し、その信仰の根源となっているのが、御神体である「われ岩」。この岩は、神社の境内ではなく、南西へ約1.7km離れた山の麓に、まるで隠れるようにして鎮座しています。

その大きさは圧巻で、高さ約6.5m、幅約6m、奥行き約7.5mにも及びます。これは一般的な2階建ての家屋に匹敵するほどのスケールであり、目の当たりにするとその迫力に息を呑むことでしょう。

名前の通り、岩は中央から見事に三つに割れており、その割れ目には神聖さを示す注連縄(しめなわ)が張られ、大切に祀られていることが分かります。

地質学的には、この岩は「角礫岩(かくれきがん)」という種類の岩石で、これは様々な大きさの角張った石が、白亜紀の巨大な火山活動によって一つに固まったもの。

つまり、もともとその場所にあった岩盤ではなく、遠い昔にどこかの山から崩れ落ちてきた「転石」なのです。周囲は静かな竹林に囲まれており、風が笹の葉を揺らす音と鳥のさえずりだけが響く神秘的な空間を作り出しています。

その巨大さと、自然に割れたとは考えにくいほどの鮮やかな割れ目から、古代の人々がこの岩に人知を超えた神の力を感じ、信仰の対象としたことは想像に難くありません。

われ岩の起源と伝説

われ岩の起源は、神功皇后の劇的な伝説に深く結びついています。

三韓征伐からの帰路、国内で反乱(忍熊王の難)が起きたことを知った神功皇后は、国家の命運を占うべく、姫路の地に船を寄せました。そして近くの麻生山(あそうさん)から天に向かって三本の矢を放ち、戦の吉凶を占ったのです。

一本目と二本目はむなしく地に落ちましたが、神の力を宿した三本目の矢は、太市郷の山中にあったこの巨大な磐石に命中し、雷鳴のような音と共に三つに砕き割ったと伝えられています。

この奇跡的な出来事を勝利の吉兆と捉えた皇后は、大変喜び、その地に矢の根を祀りました。これが破磐神社の直接の始まり。

この伝説は、単なる物語としてだけでなく、日本の古代信仰である「磐座(いわくら)信仰」の文脈で理解することが重要です。磐座信仰とは、神社という社殿が建てられる以前の、より原初的な信仰形態。

古代の人々は、特に大きく、形の良い岩や山、木そのものを神が宿る依り代として崇拝していました。

おそらく、この「われ岩」は神功皇后の伝説が生まれる前から、その圧倒的な存在感によって地域の人々の信仰を集める聖地だったと考えられます。

そこに、大和朝廷の権威を象徴する神功皇后の物語が結びつけられることで、地域の土着信仰が国家的な神話体系に組み込まれ、その神聖性がさらに高められていったのでしょう。

われ岩の魅力とスピリチュアルな解釈

われ岩の魅力は、その壮大な伝説や古代信仰の背景だけに留まりません。現代において、この場所は多くの人々にとって特別な意味を持つスピリチュアルな空間となっています。

まず、訪れる誰もが感じるのは、周囲を包む静寂と清浄な空気。われ岩へと続く道は美しい竹林に覆われており、木漏れ日が地面に揺れる様子は、まるで俗世から切り離されたかのような神聖な雰囲気を醸し出しています。

この「聖なる竹林」とも呼べる空間は、心を落ち着かせ、日常の喧騒を忘れさせてくれる瞑想的な時間を提供してくれます。

また近年、このわれ岩は人気漫画・アニメ作品『鬼滅の刃』で主人公が修行の末に斬った岩に酷似していると話題になり、ファンの間で「聖地」として知られるようになりました。

彼らにとっては、皇后の神威の象徴であると同時に、登場人物の血のにじむような努力と不屈の精神を象徴する場所として捉えられています。

このように、われ岩は古代の伝説、手つかずの自然の美しさ、そして現代のポップカルチャーが融合し、訪れる人それぞれが異なるインスピレーションを受け取ることができる、多層的な魅力を持つパワースポットなのです。

古代史ファン、スピリチュアルな探求者、アニメファンなど、異なる背景を持つ人々が同じ場所で感動を共有できる稀有な場所と言えるでしょう。

その他のパワースポット

破磐神社の神聖なエネルギーは、御神体である「われ岩」だけに集中しているわけではありません。神社の境内にも、訪れるべきパワースポットが点在しており、それぞれが異なる癒やしと活力を与えてくれます。

龍神池

最も有名なのが、拝殿の隣にある大きな池、「龍神池」。この池は、龍神様が棲んでいるという信仰で知られ、多くの不思議な体験談が寄せられています。

特に、この池で写真を撮ると、龍の姿やオーブ(玉響現象)と呼ばれる光の球が写り込むことがあると言われており、その神秘性から多くの参拝者を惹きつけています。

実際に龍神の姿を見てから運気が好転した、願いが叶ったという話もあり、運気上昇や心願成就を願う人々が後を絶ちません。

たとえ写真に何も写らなかったとしても、池のほとりに立ち、静かに水面を眺めるだけで心が洗われるような清々しい気を感じることができるでしょう。

幸せ地蔵

境内の片隅には、訪れる人の心を優しく和ませる可愛らしいお地蔵様がいます。その名も「私は幸せ地蔵」。笠をかぶり、にこやかな表情を浮かべたその体には、「私はしあわせ」と刻まれています。

このお地蔵様と一緒に写真を撮ると幸せになれると言われており、参拝の記念に写真を撮っていく人も少なくありません。日々の喧騒の中で忘れがちな、穏やかで満たされた気持ちをそっと呼び覚ましてくれる、小さな癒やしのスポットです。

これらの場所も合わせて訪れることで、破磐神社が持つ多様で豊かなエネルギーをより深く感じ取ることができるはずです。

破磐神社われ岩への参拝ガイド

参拝方法とマナー

破磐神社とわれ岩を参拝する際は、神様への敬意を払い、他の参拝者や地域の方々への配慮を忘れないことが大切です。正しい作法で参拝することで、神様とのご縁もより深まるでしょう。

破磐神社での参拝作法

- 鳥居をくぐる: 神社の入口である鳥居は、神域と俗世を分ける境界。くぐる前に一度立ち止まり、神様にご挨拶する気持ちで軽く一礼してから境内に入ります。

参道の中央は「正中」と呼ばれ、神様の通り道とされているため、少し端を歩くのがマナー。 - 手水舎で清める: 拝殿に進む前に手水舎(てみずしゃ)で心身を清めます。これは参拝前に穢れを祓うための重要な儀式。まず右手で柄杓(ひしゃく)を持って水を汲み、左手を清めます。

次に柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。再び右手に持ち替え、左の手のひらに水を受けて口をすすぎます。最後に、柄杓を立てて残った水で柄を洗い流し、元の場所に戻します。 - 拝殿で拝礼する: 拝殿の前に進み、お賽銭を静かに入れます。これは神様への感謝の気持ちを表すものです。その後、「二拝二拍手一拝」の作法で拝礼。

深く二回お辞儀をし、胸の前で両手を合わせて二回拍手し、日頃の感謝と祈りを捧げます。最後に、もう一度深くお辞儀をします。

われ岩へ向かう際のマナーと注意点

われ岩は神社の境内とは異なる、地域住民の生活圏に近い神聖な場所。そのため、より一層の配慮が求められます。

- 静かな行動を心がける: われ岩周辺は墓地が隣接する非常に静かな場所。大声での会話や物音を立てる行為は厳に控え、静粛に行動しましょう。

- 駐車マナーを守る: 前述の通り、専用の駐車場はありません。近隣住民やお墓参りの方の迷惑にならない場所に短時間で駐車してください。長期の滞在は避けましょう。

- ゴミは持ち帰る: ゴミ箱はありません。美しい環境を保つため、必ずすべてのゴミは各自で持ち帰ってください。

神聖な場所を訪れる際は、感謝と敬意の気持ちを持つことが、何よりも大切なマナーと言えるでしょう。

お守りの種類とご利益

破磐神社では、参拝の記念や祈願の証として、他では見ることができない大変特徴的な授与品をいただくことができます。

特に、人の手による温かみが感じられるお守りは、祀られている神々の御神徳と、奉製する宮司さんの真摯な想いが深く込められた特別なものとして、多くの参拝者から人気を集めています。

| 授与品名 | 初穂料/対応 | 特徴 | 主なご利益・意義 |

|---|---|---|---|

| 竹炭御守 | 1,000円 | ・宮司さん自らが心を込めて奉製する、完全手作りの温かみあるお守り・タケノコの名産地として名高い、地元・太市産の生命力に満ちた良質な竹を厳選して使用・中に納められる護符や表面の文字も全て宮司さんの直筆で、一つとして同じものがない唯一無二の授与品・時には神社の祭事で使われた神聖な竹を炭にすることもあり、より一層強い神様の力が込められる | ・病気平癒、健康増進・強力な浄化作用・開運、厄除け |

| 限定お守り | 不定 | ・毎月1日のみ授与されることがある・インド刺繍リボンなどを用いた美しいデザイン・カラフルで種類が豊富 | ・特別なご縁を結ぶ・デザイン性が高く、持つ喜びを感じられる |

| 御朱印 | 書き置きのみ | ・神社の起源となる神功皇后の伝説にまつわる和歌が記されている・「かみのさち 吹く風弓の…」 | ・参拝の神聖な記念・神様とのご縁の証 |

中でも最も有名で人気を博しているのが「竹炭御守」。これは神社の鎮座する太市地区が、高品質なタケノコの名産地であることに深く由来します。

宮司さん自らが、その土地の恵みである良質な竹を厳選し、炭にする工程から一つひとつ丁寧に奉製されているのです。全てが手作業のため、形や書かれる文字の風合いがそれぞれ異なり、授かった人にとってまさに世界で一つだけの特別なお守りとなります。

その素朴で温かみのある佇まいからは、持ち主一人ひとりの幸せを願う宮司さんの優しい想いが静かに伝わってくるようです。竹が持つ本来の浄化力と、神社の神聖な気が合わさった強力な守護の力で、持ち主をあらゆる災厄から守り、運気を良い方向へと導いてくれると評判。

これらのお守りは、神様の力が宿る大切なもの。特に手作りの授与品は一度に多くを奉製できないため、数に限りがあります。参拝の折には、ぜひ社務所が開いている時間に訪れて、その時々の御縁を確かめてみることをおすすめします。

破磐神社への行きかた

破磐神社と、その御神体である「われ岩」は少し離れた場所にあります。それぞれのアクセス方法を事前に確認し、計画的に訪れることが大切です。

破磐神社へのアクセス

- 公共交通機関を利用する場合 JR姫路駅からローカル線の姫新線に乗り換え、約15分の「太市(おおいち)駅」で下車します。

太市駅はICカードの利用ができない場合がある無人駅で、電車は1時間に1本程度なので、事前に往復の切符の購入や時刻表の確認を済ませておきましょう。駅から神社までは、のどかな田園風景の中を歩いて約5分で到着します。 - 車を利用する場合 山陽自動車道「姫路西IC」から国道29号線を経由して約10分、または姫路バイパス「太子上太田IC」から北へ約5分です。神社には数台分の無料駐車場が完備されています。

われ岩へのアクセス

われ岩は破磐神社から南西へ約1.7kmの場所にあり、車で5~10分、徒歩では約30分の距離。軽いハイキング気分で向かうのも良いでしょう。

車で行く場合、目的地に近づくにつれて道が狭い箇所もあるため、運転には注意が必要です。現地には「破磐神社起源のわれ岩 ここから80m」と書かれた案内標識があります。

われ岩へと続く道の手前は墓地になっており、明確な駐車スペースはありません。墓地の入口手前の空きスペースに、お墓参りや地元の方の通行の邪魔にならないよう最大限配慮して駐車しましょう。