茨城県に鎮座する息栖神社は鹿島神宮、香取神宮と並び東国三社に数えられる名門の神社。約1500年もの歴史を持つ由緒ある古社であり、多くのご利益をもたらすパワースポットとして知られています。

ですが、一部のネット界隈では息栖神社ついて、「怖い」という言葉が飛び交っているようです。東日本を代表する歴史ある神社が怖いとはどういうことなのでしょう。中には噂を耳にして、実際に訪れるのをためらっている人もいるかもしれません。

息栖神社は本当に怖い場所なのでしょうか。

本記事では息栖神社が「怖い」と言われる理由の真相に迫りながら、そのスピリチュアルな魅力やご利益、見どころを詳しくご紹介します。これを読めば、息栖神社の本当の姿がわかり、安心して参拝できるようになるでしょう。

本記事の内容

- 息栖神社が「怖い」と言われる理由とその本当の意味

- 神社の歴史的背景と東国三社としての重要性

- 息栖神社の御祭神がもたらすご利益とパワースポットの詳細

- 参拝時のマナーやアクセス方法などの実用情報

息栖神社は本当に怖い?:その真相

息栖神社とは

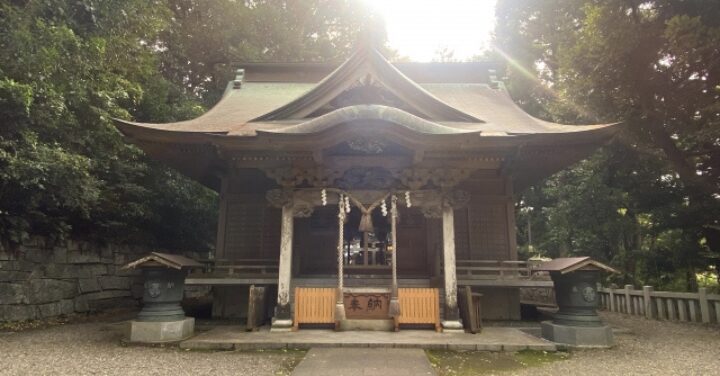

茨城県神栖市に鎮座する息栖(いきす)神社は、その歴史の深さと神秘的な雰囲気から、多くの人々を惹きつける古社。

約1500年以上の歴史を持つとされ、社伝によれば第15代応神天皇の御代に日川の地に創建され、その後大同2年(807年)に現在の神栖の地へ遷座したと伝えられています。

古くから東国の守護神として崇められてきた息栖神社は、国史見在社としてもその名を残しており、その由緒の確かさが伺えます。

国史見在社とは平安時代に編纂された歴史書『日本三代実録』にその名が見える神社のことであり、当時の朝廷からも認識され重要な存在であったことを示唆しています。

東国三社の一つとしても知られ、鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)、香取神宮(千葉県香取市)と共に、古くから深い信仰を集めてきました。江戸時代には、伊勢神宮参拝後にこれら三社を巡拝する「下三宮参り」という慣習が存在したほど。

これは、伊勢神宮への参拝が叶わない人々にとって、同等のご利益を得られる「禊(みそ)ぎの三社参り」として大変人気がありました。関東以北の人々にとって、この三社巡りは人生における重要な通過儀礼の一つであったと言えるでしょう。

息栖神社は海上交通や水運の神としても信仰されております。これは、かつてこの一帯が「香取海」と呼ばれる広大な内海であり、利根川の水運が物資輸送や人々の往来に重要な役割を果たしていたため。

古代より、この地域は水上交通の要衝として栄え、息栖神社はその安全を司る重要な存在でした。

潮の中で真水が湧き出る「忍潮井」の存在も、この地が古くから水と密接に関わってきた証であり、特に水に関するご利益を求める方々から厚い支持を受けているのです。

さらには、12年に一度行われる鹿島神宮の最大の祭典「御船祭」では、息栖神社の船が鹿島神宮の大船団を先導し、香取神宮の神との水上での出会いを演出します。

この伝統的な儀式は、東国三社が歴史的にいかに深く結びついてきたかを象徴するもの。当時の人々は、この祭典を通じて、神々の力と地域の繁栄を実感していたことでしょう。

御祭神とご利益

息栖神社の主祭神は久那土神(くなどのかみ)、その他にも複数の神様が祀(まつ)られており、多岐にわたるご利益を授けてくれます。

久那土神は、日本神話の「葦原中国平定(国譲り)」において、高天原からの使者である鹿島神(武甕槌大神)と香取神(経津主大神)を東国へ先導した神と伝えられる「道の神」。

この神様は単に物理的な道の安全を守るだけでなく、人生の岐路や新たな挑戦において、正しい「道」を示し、開拓する力を与えてくれると言われます。

例えば、新しい事業を始める際や、人生の大きな決断を下すときには、久那土神の導きを求めることで、より良い方向へ進むことができるかもしれません。

同時に「井戸の神」としても知られており、清らかな水の恵みをもたらす存在。厄除けや開運、交通安全のご利益が期待できるだけでなく、人生の困難を乗り越え新たな局面を切り開くための強力なサポートが期待できます。

相殿神として祀られている天鳥船神(あめのとりふねのかみ)は『古事記』において建御雷神(たけみかづちのかみ)の副神として葦原中国平定(あしはらのなかつくにへいてい=天照大御神が地上(葦原中国)を平定するために、天孫たちを遣わした場所)に赴いたと記されており、航海・航空の守護にご利益があります。

現代においては車や電車、飛行機など、あらゆる交通手段の安全を司る神として、遠方への移動が多い方々からの信仰を集めています。そして、住吉三神(上筒男神、中筒男神、底筒男神)は海上守護にご神徳が顕著であり、漁業関係者や海上での安全を願う人々から崇敬されています。

これらの神々のご利益が及ぶのは、心身の浄化、仕事運の向上、金運アップ、良縁成就、安産祈願など、非常に幅広い分野。特に、息栖神社を訪れることで得られる「心身の浄化」は、境内に清らかな湧水が流れ、その水で心を清めることができるとされます。

俳聖・松尾芭蕉が「この里は気吹戸主の風寒し」と詠んだように、この地を訪れると身も心も浄められ、日頃の迷いや曇りが消え去り、より深いご利益を感じられるでしょう。

これは、単なる物理的な清めだけでなく精神的なリフレッシュ効果も大きいことを示唆しており、多くの参拝者がその効果を実感しているのです。

怖いとされる理由:静寂と雰囲気

息栖神社が「怖い」と感じられる理由の一つは、その神秘的で静謐な雰囲気にあります。多くの神社がそうであるように、息栖神社もまた、日常の喧騒から離れた深い森の中に鎮座しています。

一歩足を踏み入れるとひんやりとした空気が肌を包み込み、都会の喧騒は遠のき鳥のさえずりや風が木々を揺らす音だけが響き渡ります。特に、境内を覆う樹齢を重ねた木々が作り出す木漏れ日や、その静けさは、訪れる人々に独特の感覚をもたらします。

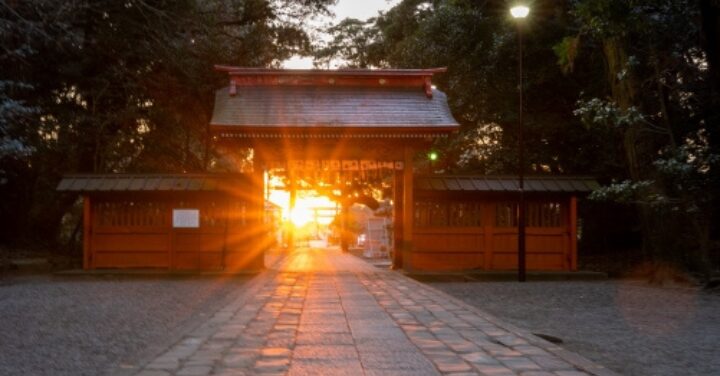

この静寂が、人によっては「異世界に足を踏み入れたような」感覚や、あるいは「何かに見守られているような」感覚、さらには「畏怖の念」として受け取られることがあるのです。

現在の私たちは、常に情報や音に囲まれて生活しています。そのため、このような自然の奥深さと静寂は、普段感じることのない「気配」として、時に神秘的であると同時に、少しばかりの緊張感や畏れを抱かせるのかもしれません。

古くから神が宿るとされる場所ならではの、厳かで清らかな空気がそう感じさせるのでしょう。

怖いとされる理由:語られる不思議体験

息栖神社が「怖い」とされるもう一つの理由は、実際に参拝者から語り継がれる数々の不思議な体験談にあります。例えば、境内に足を踏み入れた途端に体が重く感じたり、肩にずしりとした感覚を覚えるという声。

これは、単なる疲労ではなくまるで目に見えない何かがそこに存在するかのような、強い「気」を感じる瞬間であると言われます。また、写真撮影をした際に、肉眼では見えないはずの光の玉(オーブ)や、説明のつかない影、あるいは霧のようなものが写り込むといった報告も。

これらの現象は、特にデジタルカメラで撮影した際に顕著に現れることがあるようです。さらに、特に早朝や夕暮れ時、あるいは夜間の参拝では、季節を問わず異常なほどの冷気や寒気を感じるという体験談も少なくありません。

肌を刺すような冷たさや、背筋が凍るような感覚を覚える人もいるそうです。

これらの体験は、科学的に説明できるものではないため、訪れた人々の心に「何か特別な力が働いているのではないか」という印象を強く残し、それが「怖い」という感覚に繋がることがあるのです。

これは神社の持つ強力なスピリチュアルなエネルギーや、神聖な場所特有の「気」に体が反応しているとも考えられます。多くのパワースポットで同様の体験が語られることからも、息栖神社のエネルギーの強さがうかがえます。

怖いとされる理由:心霊的な怖さではない

息栖神社が「怖い」と噂されるのは、いわゆる心霊現象や恐怖体験を指すものではないと理解することが大切。

多くは、その土地や神様が持つ清らかなエネルギーが非常に強いため、感受性の高い人がその「気」に圧倒され、一時的に体が重く感じたり、普段とは異なる感覚を覚えることがあるから。

これは、体が強いエネルギーに順応しようとする自然な反応と捉えることができます。本来は、その土地や神様が持つ清らかなエネルギーが、訪れる人々の心身を浄化し、活力を与えてくれるものなのです。

この感覚はむしろ、神聖な場所にいる証だとも考えられます。

したがって、体調が優れない時や気分が落ち込んでいる時に訪れると、その強いエネルギーに体が慣れていないため、戸惑いや不快感を覚える可能性もあります。

しかし、心身ともに準備が整っている時に訪れれば、この神秘的な雰囲気はむしろ深い癒しや、新たな活力を与えてくれるでしょう。瞑想をするように静かに境内に佇むことで、そのエネルギーをより穏やかに受け取れるかもしれません。

重要なのは、純粋な気持ちで神様への感謝を伝え心を開いて参拝すること。そうすれば、息栖神社の持つ真のスピリチュアルな魅力を存分に感じることができるはずです。

息栖神社は本当に怖いのかを確かめる

東国三社とは

東国三社とは、茨城県の鹿島神宮、千葉県の香取神宮、そして息栖神社の三社の総称。これら三社は、単なる地理的な近さだけでなく、日本神話における「葦原中国平定(国譲り)」という重要な出来事において、深く関係する神々を祀っています。

鹿島神宮の主祭神である武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)、香取神宮の主祭神である経津主神 (ふつぬしのかみ)は、高天原(たかまがはら=神々が住むとされる場所)からの使者として地上に遣わされ、国譲りを成功に導いた神々。

そして、息栖神社の主祭神である久那土神(はくなどのかみ)は、記紀には直接の記述はありませんが、この二柱の神々を東国へ先導した神と伝えられています。

このように、三社は互いに密接な関係を持ち、2000年以上の歴史を持つ貴重な聖地として、古くから信仰を集めてきたのです。

江戸時代には、伊勢神宮への参拝が困難であった関東以北の人々にとって、「お伊勢参りの禊ぎの三社参り」として、この東国三社を巡ることが盛んに行われました。

これは「下三宮参り」とも呼ばれ、伊勢神宮に匹敵するほどの霊験あらたかな巡礼として、多くの人々に尊ばれてきたもの。旅の安全を祈り、心身を清めるための重要な儀式として、当時の人々にとって欠かせないものでした。

地理的にも、鹿島神宮から息栖神社へ南へ約9,000メートル、息栖神社から香取神宮へ東へ約8,600メートル、そして鹿島神宮から香取神宮へ南西へ約12,000メートルと、三社が直角二等辺三角形を描くように配置されていることも、その神秘性をさらに高めています。

この配置は単なる偶然ではなく、古代の人々が持つ宇宙観や信仰に基づいたものであると考えることもできます。息栖神社は、この三社の中でも特に水上交通の要衝に位置し、水神信仰と深く結びついています。

利根川水運の拠点として栄えた息栖河岸は、東国三社巡りの人々で賑わい、当時の地域の繁栄を支える重要な役割を担っていました。息栖神社は東国三社の一角として、歴史、神話、そして人々の暮らしに深く根ざした存在なのです。

参拝方法とマナー

息栖神社を訪れる際には、神聖な場所であることを認識し、適切な参拝方法とマナーを守ることが重要です。まず、手水舎(ちょうずや)での清め方ですが、右手で柄杓(ひしゃく)を取り、水を汲んで左手を清めます。

次に左手に持ち替えて右手を清め、再び右手に持ち替えて左の掌に水を受け、口を軽くすすぎます。最後に、残った水で柄杓の柄を清めて元の位置に。この一連の動作は、心身を清めるための大切な儀式です。

拝殿での作法は「二拝二拍手一拝」が基本。まず、神前に向かって深く二度お辞儀をし、次に両手を胸の高さで合わせて二回拍手。

このとき、右手を少し下にずらすのが正式な作法。拍手の後、手を合わせたまま願い事を心の中で唱え、最後に深く一度お辞儀をします。これは、神様への敬意と感謝を示す大切な行為です。

境内では静粛を保つことが求められます。大声で話したり、騒いだりすることは控え、他の参拝者の迷惑にならないよう配慮しましょう。

神社は神聖な場所であるため、静けさがその神秘性を高めると言われています。写真撮影は許可されている場所が多いですが、本殿やご神体など特定のエリアでは撮影が制限されている場合もありますので、案内に従い周囲の雰囲気を尊重して行動すること。

パワースポット紹介

息栖神社には、その強力なスピリチュアルエネルギーを象徴する、見どころ満載のパワースポットが点在しています。中でも特に有名なのが、一の鳥居の根元に広がる「忍潮井(おしおい)」。

この井戸は、伊勢の明星井、伏見の直井と共に「日本三霊泉」の一つに数えられ、その清らかな水は1000年以上も湧き続けていると言われます。

驚くべきことに、この地域がまだ海であった時代から、海水を退けて真水が湧き続けてきたことから、「潮を退ける井戸」としてその名がつけられました。

井戸の底には「男瓶(おがめ)」と「女瓶(めがめ)」と呼ばれる二つの瓶がうっすらと見え、晴れた日にこれらをはっきりと見ることができれば幸運が訪れるという言い伝えがあります。

女瓶の水を男性が、男瓶の水を女性が飲むと縁結びのご利益があるとされ、良縁を願う多くの人々が訪れます。

残念ながら現在は直接水を飲むことはできませんが、境内の手水舎の奥にある湧き水は忍潮井と同じ清水であり、お水取りをすることができます。この清らかな水に触れるだけでも、心身の浄化を感じられることでしょう。

そしてもう一つは、境内にひっそりと佇む「力石(ちからいし)」。鹿島神宮や香取神宮には「要石」がありますが、息栖神社にあるのはこの「力石」です。

古くから春秋の祭りや夏の昼休み、夕涼みの際に若者たちが集まり、この石を持ち上げて力を競い合ったと伝えられています。大小様々な石が配置されており、最も大きな石を高々と持ち上げた者が「力の王者」として栄誉を受けたという歴史があります。

この力石に触れることで古の人々の力強さや決意を感じ、自身の内なるパワーや決断力を高めることができると信じられています。力石は神聖なエネルギーを持つとされ、触れることで心身のリフレッシュや、新たな活力を得られるとも。

現代の生活で疲弊した心に、この力石のエネルギーが注入されることで、前向きな気持ちになれるかもしれません。これらのパワースポットを巡ることで、息栖神社の持つ奥深い歴史と神秘的な力を肌で感じ、心身ともに満たされる体験ができるでしょう。

おすすめの授与品と御朱印

息栖神社を訪れた際には、旅の思い出やご利益を形として持ち帰ることができる授与品や御朱印もぜひ手に入れてみてください。

特に人気なのは、主祭神である久那土神のご利益を象徴する「交通安全守」や、武運長久のご利益がある「勝守」。これらを身に付けることで、日々の生活における安全や、困難に打ち勝つ力を得られるとされています。

東国三社を巡る参拝者には、「東国三社守」がおすすめ。三社共通のお守りで、各神社でシールを貼り付けて完成させる特別なもの。旅の達成感を味わえるだけでなく、三社の強力なご利益を一度に得られるとあって、非常に人気があります。

御朱印は、参拝の証として授与されるもので、息栖神社では美しい書体と神社の印が押された特別な御朱印をいただくことができます。

御朱印帳も神社の由緒あるデザインが施されており、参拝の記念として手に入れる価値があります。御朱印を受ける際には、社務所の受付時間(午前9時~午後3時30分)を確認し、丁寧に御朱印帳を差し出しましょう。

御朱印は単なるスタンプラリーではなく、神様とのご縁を結んだ証として大切に保管してください。

他にも、学業成就や安産祈願、金運守など、多種多様なお守りや絵馬が用意されており、ご自身の願いに合わせた授与品を選ぶことができます。

他にも、「健康長寿 縁起亀お守りチャーム」や「とんぼ玉えんむすび御守」など、可愛らしいデザインのものも多く、お土産としても喜ばれるでしょう。

これらの授与品は、神社の神聖な力を宿しているとされ、日常の中に神様の加護を感じるための大切な存在となります。

息栖神社への行き方

息栖神社へのアクセスは、公共交通機関と車のどちらでも可能。東京方面から高速バスを利用する場合、東京駅八重洲南口から「高速バスかしま号(鹿島神宮駅行き)」に乗車し、約1時間30分で「鹿島セントラルホテル」停留所に到着。

そこからタクシーで約5分、または徒歩だと約30分で神社に到着します。高速バスは最短10分間隔で運行しており、東京からのアクセスに大変便利。料金は片道2,100円です。

電車を利用する場合、JR総武線(成田回り)の小見川駅で下車し、タクシーで約10分。あるいは、JR鹿島線の鹿島神宮駅または潮来駅で下車し、タクシーで約20分となります。電車とタクシーを組み合わせることで、スムーズにアクセスできるでしょう。

車で訪れる場合は東関東自動車道の潮来ICから約15分、または佐原・香取ICから約20分で到着します。一般道路を利用する場合、水戸方面からは国道51号~124号・県道44号を経由して約1時間30分、銚子方面からは国道124号・県道44号を経由して約35分。

息栖神社には無料駐車場が完備されており、普通車50台、大型バス4台が駐車可能。駐車場から神社までは徒歩数分で到着しますので、車でのアクセスも非常に便利です。

鹿島神宮や香取神宮へは車でそれぞれ約20分と近い距離にありますので、東国三社巡りをする際には、車での移動が特に便利でしょう。

公共交通機関、車、どちらの手段を選んでも、比較的アクセスしやすい場所に位置しているため、多くの観光客が気軽に訪れることができます。