福島県会津地方の一宮として鎮座する伊佐須美神社はスピリチュアルな魅力にあふれる神社としてつとに有名。二千年以上の歴史を誇るこの古社は、ただ美しいだけでなく、訪れる人々に強いパワーを与えてくれると評判です。

しかし、具体的にどのような魅力があるのか、詳細を知りたい方も多いことでしょう。

この記事では、まず伊佐須美神社とはどのような場所なのか、祀られている神様とご利益について詳しく解説。さらに、多くの参拝者を惹きつけるスピリチュアルな魅力や、話題の強運なお守りの効果にも深く迫ります。

また、具体的な施設案内や正しい参拝方法、そして迷わずたどり着くためのアクセス方法まで、あなたの疑問にお答えします。訪問の際の参考にしていただければ幸いです。

本記事の内容

- 伊佐須美神社が持つスピリチュアルな力

- 強運を引き寄せるお守りの具体的な効果と扱い方

- 境内にあるパワースポットの見どころと正しい参拝手順

- 迷わず参拝するためのアクセス方法と周辺情報

伊佐須美神社のスピリチュアルな魅力

伊佐須美神社とは

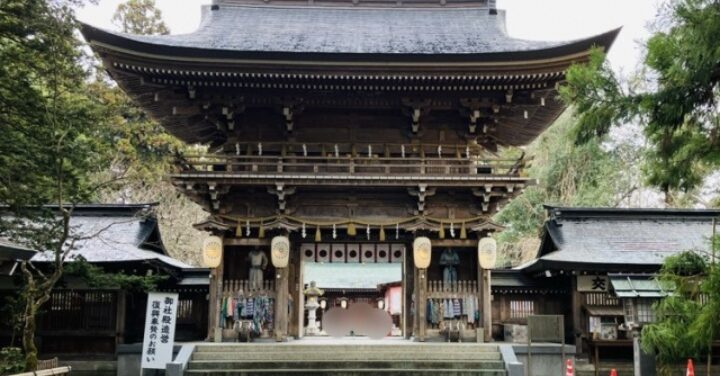

伊佐須美神社は、福島県大沼郡会津美里町に鎮座する、約二千年以上の歴史を持つ由緒正しい神社。古くから「岩代国一之宮(いわしろのくにいちのみや)」として、この地域で最も高い社格を誇ります。会津地方全体の総鎮守として、地元の人々からは親しみを込めて「伊佐須美さま」と呼ばれ、篤い信仰を集めてきました。

その歴史は、我が国最古の歴史書とされる『古事記』にも記されています。今から二千年以上前の崇神天皇の時代、国家鎮撫のために北陸道と東海道からそれぞれ進軍した大毘古命(おおひこのみこと)と建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと)の父子が、この地で偶然にも再会を果たしました。

この「会うた地」が転じて「会津」という地名の起源になったと伝えられています。まさに、伊佐須美神社は会津の文化と歴史が始まった場所。

残念ながら、2008年(平成20年)に発生した火災により、美しい彫刻が施された本殿をはじめとする主要な社殿の多くが焼失。そのため、現在は仮の社殿で祭祀が執り行われていますが、そのご利益を授かろうと全国から多くの参拝者が訪れます。

現在、壮麗な社殿の再建が進められており、その復興を願う人々の強い思いもまた、この神社の新たな力となり、神域のエネルギーを高めていると考えられます。

御祭神とご利益

伊佐須美神社には、四柱の神様が祀られており、これらを総称して「伊佐須美大明神(いさすみだいみょうじん)」と呼びます。それぞれの神様が持つご神徳が合わさることで、この神社の幅広く、そして力強いご利益の源泉となっているのです。

祀られている四柱の神様

- 伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

- 伊弉冉尊(いざなみのみこと) この二柱は、日本神話において初めて夫婦の契りを結んだ神様としてあまりにも有名。日本の国土や、森羅万象の神々を生み出したことから、「産霊(むすひ)」の力を象徴します。

このため、男女の縁を結ぶ「縁結び」はもちろんのこと、夫婦円満、子宝、安産、そして家内安全といった、家庭に関するあらゆる事柄にご利益があるとされています。恋愛の成就や家族の幸せを願う人々にとって、特に強いご加護を授けてくれます。 - 大毘古命(おおひこのみこと)

- 建沼河別命(たけぬなかわわけのみこと) 前述の通り、会津の地名の由来となった父子の神様。四道将軍として、天皇の命により国土を開拓し、平和な国づくりに尽力しました。このご功績から、国家鎮護、開運招福、事業発展、商売繁盛、土木建築、交通安全など、私たちの社会生活全般を守り導くご利益があるとされています。

新しい物事を始める時や、人生の岐路に立たされた時に参拝すると、力強い後押しと進むべき道へのひらめきをいただけることでしょう。

これらの神々のご神徳が合わさることで、伊佐須美神社は「八方除(はっぽうよけ)」の神様としても知られています。これは、あらゆる方角から来る災厄を取り除くというもので、日常生活における様々な災いから人々を守ってくれるのです。

伊佐須美神社のスピリチュアルな魅力その1

伊佐須美神社のスピリチュアルな魅力は、まず境内に息づく豊かな自然の中に強く感じられます。古くから「神社の杜(もり)」として神聖視され、守られてきた木々や花々は、訪れるだけで心が洗われるような清らかなエネルギーに満ちています。

薄墨桜(うすずみざくら)

会津五桜の一つに数えられる御神木。一枝に一重と八重の花が混在して咲くという、全国的にも非常に珍しい特徴を持っています。咲き始めは薄墨を含んだような神秘的な白色ですが、時間が経つにつれて中心部から紅色へと変化します。

その儚くも美しい姿と、周囲に満ちる芳しい香りから、古くから多くの人々に愛されてきました。見頃は4月中旬以降で、春に訪れると、その生命力あふれる美しさに心を動かされるはず。

飛龍の藤(ひりゅうのふじ)

県の天然記念物にも指定されている、樹齢300年以上とされる藤の巨木。その幹が、まるで天に昇る龍の姿に似ていることから「飛龍の藤」と名付けられました。

毎年5月中旬頃に見頃を迎え、見事な花を咲かせます。この藤の木周辺は特に強いパワースポットとされ、龍神様の力強い生命エネルギーを授かることができると言われています。

縁結びの紅葉(えんむすびのもみじ)

二本の幹が途中で寄り添うように一つに繋がっている「連理の木」です。その仲睦まじい姿が、御祭神である伊弉諾尊と伊弉冉尊の夫婦神と重なることから、縁結びの御神木として篤く信仰されています。

寄り添うように立つ姿は、良縁やパートナーとの絆を深めたいと願う人々の心の拠り所となっています。

伊佐須美神社のスピリチュアルな魅力その2

境内に点在する建造物や特別な場所も、伊佐須美神社のスピリチュアルな力を象徴するもの。それぞれに古くからの言い伝えがあり、参拝することで特別なご利益を授かるとされています。

殺生石稲荷神社(せっしょうせきいなりじんじゃ)

那須で高名な僧侶・玄翁和尚によって砕かれた殺生石。その破片の一つがこの地に飛来したという伝説が残る末社です。かつては災いをもたらす石として地域の人々に恐れられていましたが、稲荷神を祀ることでその祟りを鎮めたと伝えられます。

現在では、災いを転じて福となす強力なパワーを持つ場所と考えられており、特に火伏せの神様として信仰されています。

天海大僧正御手植の檜(てんかいだいそうじょう おてうえのひのき)

徳川家康に仕えた会津出身の高僧・天海大僧正が、母親の病気平癒を祈願して植えたと伝わる大檜。樹齢450年とも言われる巨木からは、天に向かって伸びる圧倒的な生命力が放たれており、見るだけで幸せな気持ちになると評判です。

この檜にそっと触れることで、健康長寿や病気平癒のパワーをいただけることでしょう。

厄割り石(やくわりいし)

ゴルフボールほどの大きさの素焼きの玉「厄除玉」は、自分自身の厄を祓うためのもの。まず、この玉に自分の名前を書き、次に玉に息を三度吹きかけて悩みや災いを移します。そして、境内にある「厄割り石」に力強く投げつけて割ることで、厄を祓い清めることができるとされています。

玉がパリンと音を立てて割れる瞬間は、心の中のわだかまりが消え去るような爽快感があり、心機一転のきっかけとなります。

伊佐須美神社のスピリチュアルな魅力その3

伊佐須美神社では、古くから伝わる祭事や文化の中にも、深いスピリチュアルな要素を見出すことができます。これらの行事は、神々と人々が一体となり、自然の恵みに感謝し、五穀豊穣や無病息災を祈る神聖な儀式なのです。

御田植祭(おたうえさい)

毎年7月12日に行われる神社最大の祭りで、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。その歴史は古く、平安時代から続く伝統行事。

地元の子供たちによる勇壮な「獅子追い」や、農家の長男が豊作を祈り女装して踊る、優雅で古式ゆかしい「早乙女踊り」などが奉納されます。古来変わらぬ祈りの形は、見る者に深い感動と生命の根源的な力を感じさせます。

あやめ祭り

6月中旬から7月上旬にかけて、境内にある「あやめ苑」では約150種10万株の花菖蒲(はなしょうぶ)が咲き誇ります。

梅雨の時期のしっとりとした空気の中、紫や白、黄色など色とりどりの花が咲き乱れる光景は、まるで別世界のような幻想的な美しさ。この時期には野点茶会なども催され、多くの人々で賑わいます。

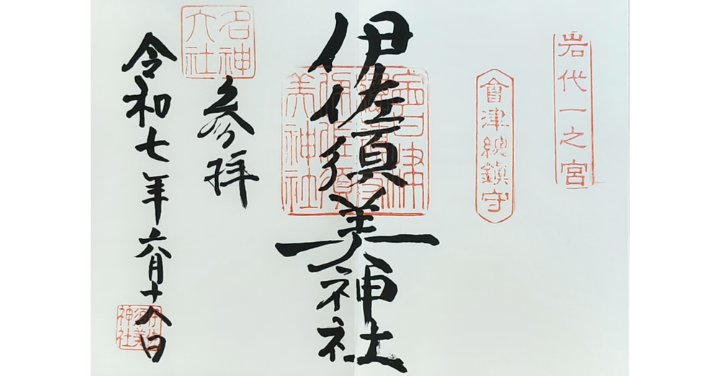

独特な御朱印

伊佐須美神社では、「神代文字(じんだいもじ)」という古代の文字で書かれた、非常に珍しい御朱印をいただくことができます。見開きの中央にダイナミックに書かれる独特の書体は、他の神社ではまず見られないもので、御朱印集めをしている人々の間でも特に人気が高いです。

この御朱印自体が、神様の力が宿る強力な護符としての力を持つとも言われています。

強運なお守りの効果とは

伊佐須美神社で授与されるお守りの中でも、特に強力なパワーを持つと全国的に知られているのが「強運御守」。このお守りを求めて、関東圏をはじめ遠方からわざわざ訪れる人が後を絶ちません。

このお守りの最大の特徴は、災難を遠ざけ幸運を招く「八方除け」のご利益があること。日常生活で知らず知らずのうちに受ける様々な凶事を祓い、大難を小難に、小難を無難に変える力があるとされています。

人生におけるあらゆる災厄から身を守り、運気を力強く引き上げてくれるのです。

強運御守はキラキラとした独特の形をした二体一組で、初穂料は2,000円。そして、このお守りには、神様の力を最大限にいただくための特別な扱い方があります。作法を守ることで、お守りの持つ力を最大限に引き出すことができると考えられています。

強運御守の特別な扱い方

- 授与された直後:お守りを受けたら、境内の大鳥居を出るまでは、どちらかの手の中指に二体一緒に掛けて歩きます。こうすることで、神域の清らかな気がお守りに満ち満ちて、強運の神徳を授かるとされています。

- 持ち帰ってから(1年目):自宅の玄関の内側、左右の高い所に一体ずつ下げて祀ります。これにより、家の中に悪い気が入るのを防ぎ、良い運気を招き入れる結界の役割を果たします。家族全員を守護する形です。

- ここぞという時:勝負事や大切な交渉、試験など、特にご加護を賜りたい時には、玄関から一体を下ろして鞄などに忍ばせて持ち出します。そして、用事が済んだら必ず元の場所に戻し、感謝の気持ちを伝えます。

- 2年目以降:一年間玄関で祀った後は、お守りとして家族や大切な人と一体ずつ持ち歩きます。個人的なお守りとして、日々の生活の中で身近にそのご利益を感じることができます。そして、2年が経過したら神社へ返納するのが習わし。

伊佐須美神社でスピリチュアルなご利益を頂く

施設案内

伊佐須美神社を訪れる際に知っておきたい、境内の主要な施設や設備についてご案内します。広大な境内には見どころが多く点在しているため、事前に確認しておくことで、よりスムーズに、そして深く参拝することができます。

| 施設名 | 内容と特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| 宝物殿 | 国の重要文化財「朱漆金銅装神輿」や、県の重要文化財「木造狛犬一対」など、歴史的価値の高い貴重な社宝を収蔵・展示しています。 | 開館時間: 午前9時~午後4時<br>拝観料: 大人300円、18歳以下150円(団体割引あり) |

| あやめ苑 | 6月中旬から7月上旬にかけて、150種10万株の花菖蒲が咲き誇る回遊式庭園です。春は桜、秋は紅葉、冬は雪景色と、季節ごとに様々な表情を見せます。 | 入苑は無料。あやめ祭りの期間中は特に賑わいます。 |

| 境内末社 | 菅原道真公を祀る菅原神社(学問成就)、白山神社(夫婦円満)、殺生石稲荷神社(火伏せ)など、様々なご利益を持つ末社が点在しています。 | それぞれの神様にご挨拶することで、より多くのご利益をいただけると言われています。 |

| 社務所・授与所 | 御朱印やお守り、御神札などはこちらで受けることができます。「強運御守」もここで授与されます。神職の方々が丁寧に対応してくださいます。 | 御朱印は直書きで対応していただけることが多いですが、混雑時は書置きになる場合もあります。 |

| 駐車場 | 参拝者用の無料駐車場が完備されています。広々としており、大型車も駐車可能です。 | 約120台駐車可能です。一部、舗装されていない砂利のエリアもあるため、雨天時やヒールのある靴の場合は足元にご注意ください。 |

| トイレ | 境内に参拝者用のトイレが設置されています。清潔に保たれています。 | 参拝前に場所を確認しておくと安心です。 |

参拝方法

神様への敬意を表し、ご利益を正しくいただくために、基本的な参拝作法と伊佐須美神社ならではの作法を覚えておきましょう。心を込めて参拝することが、神様とのご縁を深める上で最も大切です。

基本的な参拝の流れ

- 鳥居をくぐる:鳥居は神域への入り口です。くぐる前に軽く一礼し、神様にご挨拶してから境内に入ります。参道の中央は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様の通り道とされるため、左右のどちらかに寄って歩くのがマナー。

- 手水舎で清める:参拝の前に、手水舎(てみずしゃ)で心身の穢れを清めます。これは「禊(みそぎ)」の簡略化された形です。

- 右手で柄杓(ひしゃく)を持ち、水を汲んで左手を清めます。

- 柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。

- 再び右手に持ち替え、左の手のひらに水を受け、その水で口をすすぎます。柄杓に直接口をつけないように注意してください。

- 最後に、もう一度左手を清めます。

- 柄杓を立て、残った水で柄を洗い流してから元の場所に戻します。

- 拝殿で参拝する:神様の正面に進み、静かにお賽銭を入れます。その後、「二拝二拍手一拝」の作法で拝礼。

- 深いお辞儀を二回(二拝)。

- 胸の高さで両手を合わせ、右手を少し下にずらして二回拍手を打ちます。これは神様への敬意を表すためです(二拍手)。

- ずらした指先を元に戻し、日頃の感謝と祈りを込めて静かに祈ります。

- 最後に、もう一度深いお辞儀をします(一拝)。

伊佐須美神社特有の作法

- 強運御守を持って参拝:前述の通り、強運御守を授与された場合は、鳥居を出るまで中指に掛けて境内を散策し、参拝するのが特徴。

- 厄割り玉で厄払い:厄を祓いたい方は、社務所で「厄除玉」(初穂料300円)を受け、名前と息を吹き込んでから「厄割り石」に投げて割ります。

- なでうしを撫でる:境内社の菅原神社には、神様のお使いである神牛(なでうし)の像があります。自分の体の悪い部分と同じ場所を撫でた後、牛の同じ部分を撫でると良くなると言われています。また、三回撫でると願いが叶うとも伝えられています。

伊佐須美神社への行きかた

伊佐須美神社へのアクセス方法を、公共交通機関と車の両方でご案内します。ご自身の移動手段に合わせてご確認ください。地方にあるため、特に公共交通機関を利用する場合は、事前に時刻表を確認しておくと安心です。

公共交通機関を利用する場合

| 交通手段 | ルート | 所要時間・備考 |

|---|---|---|

| 電車 + 徒歩 | JR只見線「会津高田駅」で下車し、徒歩で向かいます。 | 駅から約25分(約1.8km)。天海大僧正ゆかりの「天海大僧正通り」を歩くルートで、町の雰囲気も楽しめます。 |

| 電車 + バス | JR磐越西線「会津若松駅」で下車し、会津バス「永井野行き」に乗車、「横町」バス停で下車します。 | 会津若松駅からバスで約50分。バス停から徒歩約10分です。バスの本数は限られている場合があるため、往復の時刻を確認しておきましょう。 |

| 電車 + タクシー | JR只見線「会津高田駅」またはJR磐越西線「会津若松駅」からタクシーを利用します。 | 会津高田駅から約5分、会津若松駅から約20分が目安です。複数人での移動や荷物が多い場合に便利です。 |

車を利用する場合

| 出発地 | ルート | 所要時間・備考 |

|---|---|---|

| 高速道路利用 | 磐越自動車道「新鶴スマートIC」または「会津若松IC」で降ります。 | 新鶴スマートICから約15分、会津若松ICから約20分です。どちらのICからもアクセスしやすいです。 |

| カーナビ設定 | 目的地を「伊佐須美神社」に設定します。 | 住所:福島県大沼郡会津美里町字宮林甲4377<br>電話番号:0242-54-5050 |

駐車場は無料で約120台分用意されていますが、休日や祭事の際には混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお出かけになることをお勧めします。