起源が神話の時代にまで遡るとされる出雲大社。多くの方がご存じの通り、出雲大社は縁結びの神様として有名ですが、実はその参拝には古くからの特別な作法や隣接する稲佐の浜との深い関係があるのです。

ただ単に訪れるだけでもその神聖な雰囲気は感じられますが、せっかくならその歴史的背景や神話に基づいた正しい参拝方法を知り、最大限のご利益をいただきたいと思うのは当然のことでしょう。

この記事では初めて出雲大社を訪れる方でも迷うことなく、神話の世界に触れながらご利益を最大限にいただけるよう、稲佐の浜から始まる正しい参拝方法を詳しく解説。

出雲大社の歴史や御祭神ご利益はもちろんのこと、なぜ稲佐の浜が重要なのかその砂にはどんな意味があるのか、といった疑問にもお答えします。

この記事を読めばあなたもきっと出雲大社の持つ奥深い魅力に気づき、より充実した参拝体験ができるでしょう。

本記事の内容

- 出雲大社の歴史、御祭神、ご利益について

- 稲佐の浜が出雲大社参拝において重要な理由と正しい作法

- 天皇が出雲大社に参拝される際の特別な背景について

- 出雲大社へのアクセス方法やおすすめの授与品、参拝ルート

出雲大社の参拝方法と稲佐の浜の作法

出雲大社とは

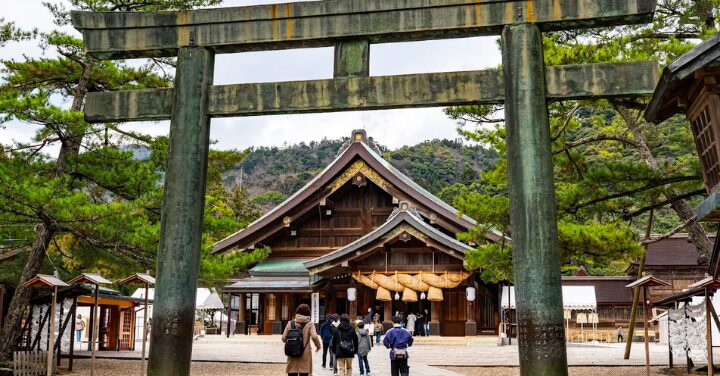

出雲大社は島根県出雲市に鎮座する、日本でも特に古い歴史を持つ神社の一つ。多くの神社が「神社」という一般的な名称を使う中、出雲大社は「大社」と称される数少ない存在であり、その起源は日本の神話時代にまで遡ります。

古事記や日本書紀といった日本最古の歴史書にもその創建が記されており、少なくとも8世紀頃にはすでに壮大な社殿が存在していたと推測されています。

これは、出雲大社が単なる地方の信仰の対象ではなく、古代国家にとっても極めて重要な存在であったことを示唆していると言えるでしょう。

御祭神は、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)。大国主大神は、私たちの住むこの日本の国土を開拓し、豊かで平和な国を築き上げた「国造りの神様」として知られています。

多くの人々に「だいこくさま」として親しまれており、様々なご利益をもたらす神様として信仰されてきました。例えば、農耕や漁業の発展、病気の平癒、さらには人々が生活していく上で必要な知恵を授けたとも伝えられています。

古くから、大国主大神は人々の苦しみや悲しみに寄り添い、幸福へと導く慈愛に満ちた神様として慕われてきたのです。

この大国主大神が国土を天照大御神(あまてらすおおみかみ)の子孫である天皇に譲り渡したという「国譲り」の神話は、出雲大社の歴史を語る上で欠かせません。

この「国譲り」によって、大国主大神は目に見える世界の政治からは退きましたが、その代わりに「幽世(かくりごと)」と呼ばれる目に見えない世界の事柄、特に「人の縁を結ぶ」という大きな役割を担うことになりました。

これが、出雲大社が今日「縁結びの聖地」として広く知られるようになった最大の理由。

出雲大社は単に男女の縁を結ぶだけでなく、仕事や人間関係、ひいては全てのものが豊かに栄えていくための貴い結びつきを司る神様として、現代においても変わらず信仰を集めているのです。

旧暦の10月を「神無月」と呼ぶ地域が多い中で、出雲地方だけが「神在月(かみありづき)」と呼ぶのも、この出雲大社の存在が理由。

この期間には、全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲の地に集まり、人々の「縁」について話し合う「神議り(かみはかり)」が行われるとされています。

出雲大社は日本の神話と深く結びつき、その歴史と信仰が現代にまで受け継がれている、まさに日本の心の故郷とも言える場所なのです。

ご利益と見どころ

出雲大社は、数ある日本の神社の中でも特に多岐にわたるご利益を授けてくださることで知られています。最も有名で、多くの参拝者がそのご利益を求めて訪れるのが「縁結び」。

これは、御祭神である大国主大神が、人々が豊かに、そして幸せに生きていくためのあらゆる「縁」を結ぶ神様として崇められているため。

男女の縁はもちろんのこと、仕事における良いご縁、家族の絆を深めるご縁、さらには人生を豊かにする様々な人との出会いなど、その「縁」の範囲は非常に広いです。

出雲大社の功徳は縁結びだけにとどまりません。例えば、大国主大神が多くの困難を乗り越えて国土を築き上げたことから、「国土開発」や「五穀豊穣」といったご利益も。

これは、農業の発展や豊かな収穫を願う人々にとって、大変重要な意味を持ちます。

また、子孫繁栄の神としての側面もあり、「子授け」や「夫婦和合」、「安産」といったご利益も授かれるとされています。

さらに、病気平癒や商売繁盛など、生活全般にわたる様々な願い事を叶えてくれる、まさに「福の神」としての側面も持ち合わせています。

出雲大社を訪れた際には、これらのご利益を意識しながら境内を巡ることが、より深い感動とパワーをいただくための見どころとなるでしょう。

まず目を引くのは、その壮大な建築様式。現在の御本殿は高さ約24メートルと、神社建築としては日本最大級の規模を誇り、国宝にも指定されています。

かつてはさらに巨大な社殿が存在したという伝承もあり、境内で発掘された巨大な柱の遺構などは、その壮大さを今に伝えています。

これらの歴史的な遺構や、古代の社殿を再現した模型が展示されている「神祜殿」も、ぜひ訪れたい見どころの一つ。

出雲大社を象徴するもう一つの見どころは、神楽殿に飾られている日本最大級の大注連縄(おおしめなわ)。長さ約13メートル、重さ5.2トンというその迫力は、まさに圧巻の一言。

多くの参拝者がその大きさに驚き、記念撮影をしています。ただし、この注連縄にお賽銭を投げて刺さるとご利益がある、という俗信がありますが、これは神社としては推奨していません。

あくまで注連縄は神聖なものであり、清らかな心で拝むことが大切です。

出雲大社の参拝は単なる観光ではなく、日本の神話と歴史、そして深い信仰を肌で感じることができる貴重な体験。これら多くの見どころを巡ることで、大国主大神からの計り知れないご利益をいただくことができるでしょう。

出雲大社と稲佐の浜の関係

出雲大社と稲佐の浜は単なる地理的な近さだけではなく、日本の神話と深い信仰によって密接に結びついた、まさに一体の聖地と言えます。

この二つの場所の関係を理解することは、出雲大社での参拝をより意義深く、そしてご利益に満ちたものにする上で欠かせません。

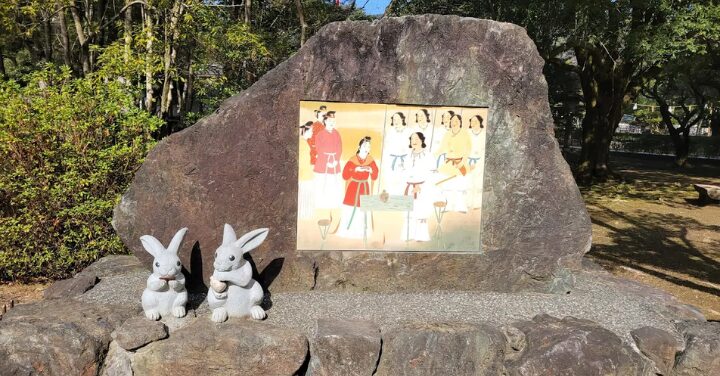

その理由は、稲佐の浜が「神迎えの地」として、日本の神話の中で重要な役割を担っているから。毎年旧暦10月、全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲の地に集まるとされる「神在月(かみありづき)」。

神々はこの稲佐の浜に上陸されると伝えられています。そのため、稲佐の浜は、神々を最初にお迎えする清らかな玄関口として、古くから大切にされてきました。

このような背景から出雲大社への参拝に際しては、まず稲佐の浜に立ち寄ることが伝統的な参拝ルートの一部とされています。

ここで心身を清め、神聖な気持ちを高めることで、神々とのつながりをより強く感じ、出雲大社でのご縁結びの祈願もより深く神様に届くと信じられているのです。

稲佐の浜で感じる澄んだ空気と、波の音、そして遠くに見える出雲大社の荘厳な姿は、訪れる人々に神話の世界への入り口を感じさせてくれることでしょう。

また、稲佐の浜には「弁天島」と呼ばれる一際目立つ岩があり、その上には海の神様である豊玉彦命(とよたまひこのみこと)を祀(まつ)る祠(ほこら)があります。

ここも神々をお迎えする重要な場所であり、参拝の際には忘れずに立ち寄ることが推奨されています。波打ち際に立つ弁天島は、夕日の時間には特に幻想的な姿を見せ、「日が沈む聖地出雲」として日本遺産にも登録されているほどの景観。

このように言うと、稲佐の浜に行かなければご利益がないように聞こえるかもしれませんが、もちろん、直接出雲大社へ参拝することも可能。

しかし、この二つの場所の関係性を理解し、できることなら稲佐の浜から参拝を始めることで、より一層、出雲の神聖なエネルギーを感じ、特別な体験をすることができるでしょう。

これは、神話に基づいた古くからの習わしであり、神々への敬意を表す行為でもあるのです。

稲佐の浜の砂での正しい作法

稲佐の浜の砂は、ただの砂ではありません。神々が最初に降り立つ「神迎えの地」である稲佐の浜の砂は、特別な霊的な力を宿していると信じられており、出雲大社を参拝する上で重要な意味を持つ「お清めの砂」として扱われます。

この神聖な砂を持ち帰るためには、いくつかの正しい作法とルールがありますので、初めて訪れる読者の方も安心して実践できるよう解説します。

事前準備として、稲佐の浜で砂を入れるためのビニール袋を2枚(素鵞社で御砂をいただく用と合わせて)、砂をすくうための小さなスコップを用意していくと便利。素手でも構いませんが、あるとよりスムーズに作業を進められます。

次に、稲佐の浜での砂の採取方法。ポイントは、弁天島にある祠に参拝してから砂をいただくこと。そして、砂をすくうタイミング。古くからの言い伝えでは、「波が打ち寄せてきた時に砂をすくう」のが良いとされています。

これは、波が来ることは「運気が来る」ことを意味し、逆に波が引く時にすくうと「運気が引いていく」と言われているから。

量は片手にすくえる程度で十分であり、欲張って大量に持ち帰ることはマナー違反とされています。砂を採取した後は、その場所を軽く均しておくのが良いでしょう。

その後、出雲大社に移動し、境内の最北に位置する「素鵞社(そがのやしろ)」へ。素鵞社は、大国主大神の祖先にあたる須佐之男命(スサノオノミコト)を祀る、出雲大社の中でも特に強力なパワースポットとして知られています。

素鵞社での砂の交換の手順は以下の通り。まず、通常の参拝ルートで御本殿を参拝し、その後、素鵏社の横にある砂箱に、稲佐の浜でいただいた砂を奉納します。

そして、その砂と交換する形で、素鵏社に元々置かれている清められた「御砂」をいただきます。この時、自分が納めた砂よりも少ない量をいただくのがマナーとされています。

これは「欲張らない」という謙虚な気持ちを表す大切な行為。素鵏社の砂箱には、スコップが用意されていることが多いので、それを利用すると良いでしょう。

「御砂」をいただいたら、素鵏社の裏手にある八雲山の岩肌に触れて、さらなるパワーをいただくのもおすすめ。

八雲山は出雲大社の御神体であり、聖域とされているため入ることはできませんが、素鵏社の裏手からはそのエネルギーを感じることができます。

この「御砂」は、須佐之男命の力が宿るとされ、厄除け、邪気払い、幸福招来、家守りといった幅広いご利益があると信じられています。

自宅の敷地の四隅に撒いたり、マンションやアパートにお住まいの場合は、小瓶に入れて部屋に置いたり、お守り袋に入れて持ち歩いたりするのも良い活用方法です。

ただし、この御砂の効果は約1年間と言われていますので、1年を目安に出雲大社にお礼参りに行き、古い御砂は稲佐の浜に戻して新しい御砂と交換するのが伝統的な習わしです。

これらの作法とルールを守ることで、稲佐の浜の砂は単なるお土産ではなく、神聖な力を宿した「御砂」として、あなたや大切な人々に大きなご利益をもたらしてくれるでしょう。

天皇が出雲大社に参拝されない理由

天皇が出雲大社に直接参拝されることが少ないという話を聞いて、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実際には、天皇陛下が全く出雲大社に足を踏み入れられないわけではありませんが、他の神社と比べて参拝の機会が限られているのは事実。これには、日本の神話と歴史に深く根ざした、ある特別な理由が存在します。

その核心にあるのは、日本神話に登場する「国譲り神話」。

出雲大社の御祭神である大国主大神は、かつてこの日本の国土を築き上げましたが、その後、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の命を受けた子孫である天孫(ににぎのみこと)に、平和的に国土を譲り渡しました。

これが「国譲り」の物語。この神話において、天皇家は天照大御神の子孫として国土を統治する立場にあり、一方で大国主大神は国を譲った後も、目に見えない世界特に「縁結び」を司る神として、出雲の地に鎮座されました。

この国譲り神話が、天皇と出雲大社の関係に独自の慣習をもたらしました。

天皇家は日本全土を統治する権威を持つ一方、大国主大神が鎮座する出雲の地は天皇家とは異なる系統の神、あるいは国を譲られた神の領域として、特別な敬意が払われてきたのです。

天皇が直接的にその領域に深く立ち入ることを避けることで、神話に基づく秩序と、それぞれの神聖さを尊重する意味合いがあるとされています。

これは、決して天皇と出雲大社、あるいは出雲国造家との間に現代的な意味での「対立」があるわけではありません。むしろ、古代からの神話的・儀礼的な関係性を重んじ、それぞれの役割を尊重する姿勢の表れと言えるでしょう。

出雲国造家は、大国主大神の直系の子孫とされ、代々出雲大社の祭祀を担ってきました。

天皇家が即位する際に執り行われる「大嘗祭(だいじょうさい)」など、重要な国家儀式においては、出雲国造家が重要な役割を果たすなど、両者間には伝統的な絆が続いています。

また、高円宮家の典子さまが出雲大社の権宮司である千家国麿氏と結婚されたことは、この天皇家と出雲国造家という、日本の歴史と文化に深く根付いた二つの家系が現代において結びついた、象徴的な出来事として大きな注目を集めました。

これは、古代の「国譲り」という物語が、現代において新たな形でつながりを見せたものとも解釈できます。

このように、天皇が出雲大社に参拝される機会が限定的であるのは、単なる不仲や対立ではなく、むしろ日本の神話と歴史に深く根ざした、神々への敬意と秩序を重んじる古来からの伝統によるものなのです。

この独特の関係性を理解することで、出雲大社の持つ奥深さ、そして日本の精神文化の豊かさを、より一層感じることができるでしょう。

出雲大社の参拝方法は稲佐の浜から

おすすめの授与品

出雲大社を参拝した際には、神様とのご縁を深めるための授与品をいただくのがおすすめ。

お守りやお札はもちろんのこと、出雲大社ならではの特別な授与品も多くありますので、参拝の記念として、またご利益をいただくためにもぜひ検討してみてください。

ここでは出雲大社のおすすめの授与品を7つご紹介いたします

1. 縁結守(えんむすび)

出雲大社といえば縁結びの神様として有名ですが、その代表的なお守り。赤・紫・緑の3色から選ぶことができます。恋愛のご縁だけでなく、人間関係全般のご縁を結んでくださるとされています。

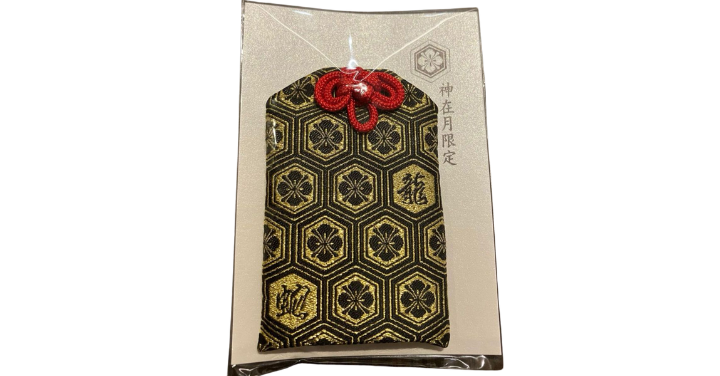

2. 神在月限定 龍蛇神守(りゅうじゃじんまもり)

旧暦10月の神在月にのみ授与される特別なお守りです。全国の神々を出雲大社へご案内する龍蛇神様のお力をいただけるとされ、数に限りがある人気のお守り。神々の集う神聖な時期だけの特別な授与品として大変貴重です。

3. 幸縁ネックレス

出雲大社のご神紋である「二重亀甲に剣花菱」をトップにした、縁結びにご利益のあるネックレス。長さは60cmのゴールドチェーンで、普段使いできる上品なデザインが女性に人気です。

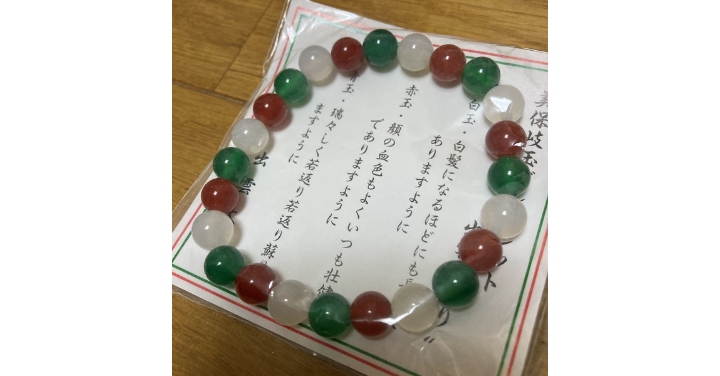

4. 美保岐玉ブレスレット(みほきだまブレスレット)

健康長寿の縁起物とされるブレスレット。美保岐玉とは出雲国造(出雲大社の宮司)が新任される際に贈られる神宝で、健康長寿を願う特別な意味を持っています。

5. 幸縁御慈愛根付(こうえんごじあいねつけ)

勾玉の形をしたキーホルダータイプのお守りです。表には大国主命が、裏には因幡の白兎が描かれており、縁結びと慈愛のご利益があるとされています。持ち歩きやすく、普段から身につけられる人気の授与品。

6. 蘇守(よみがえりまもり)

平成の大遷宮を記念した限定御守の一つで、様々なお願い事を成就するご利益があるとされています。「蘇る(よみがえる)」という名前の通り、新しい力や希望を授けてくださるお守り。

7. 生弓生矢(いくゆみいくや)

神話の中で須佐之男命が大国主命にお授けになった伝説の武器をモチーフにした縁起物。大国主命がこの武器で邪魔者を排除し出雲の国を平定したことから、念願達成や恋愛成就のご利益があるとされています。

他にはない出雲大社らしい特別な授与品として人気です。

他にも、出雲大社には様々なお札や破魔矢、絵馬などがあります。家内安全を願うお札や、交通安全のお守りなども充実していますので、ご自身の生活や家族の安全を願って選んでみてはいかがでしょうか。

また、お土産物として人気が高いのは、出雲そばやぜんざい、可愛らしいうさぎをモチーフにしたお菓子など。これらはご利益を直接授かるものではありませんが、出雲大社参拝の思い出として、また大切な方へのお土産として喜ばれるでしょう。

おすすめの参拝ルート

出雲大社を訪れる際、ただ漠然と境内を歩くのではなく、古くから伝わる正しい順路で参拝することをおすすめします。これにより、神様とのご縁をより深く感じ、最大限のご利益をいただくことができるでしょう。

出雲大社への参拝は、前述のとおり出雲大社から西へ約1キロ離れた稲佐の浜から始めるのが伝統的な作法。稲佐の浜を後にしたら、「神迎の道」と呼ばれる神様が通られたとされる道を歩いて出雲大社へ向かいます。

この道は、かつての神聖な参道であり、松並木や趣のある民家が続き、穏やかな気持ちで参拝への気持ちを高めることができます。徒歩で約15分から20分ほどかかりますが、この道のりも参拝の一部として楽しんでください。

出雲大社の境内に到着したら、まず「勢溜(せいだまり)の大鳥居」をくぐります。鳥居をくぐる前には一礼し、神様への敬意を表しましょう。

そこから進むと、参道の右手に「祓社(はらえのやしろ)」という小さなお社が見えてきます。出雲大社を参拝する前に、ここで心身の穢れを清めることが非常に重要です。

さらに進むと、珍しい下り坂の参道が続き、その先に「銅鳥居」が見えてきます。この鳥居は国の重要文化財にも指定されており、歴史の重みを感じさせます。

手水舎で手と口を清めたら、いよいよ「拝殿」。ここでは、他の神社とは異なる「二礼四拍手一礼」の作法で参拝します。この「四拍手」には、神様との深い結びつきを願う意味が込められています。

拝殿での参拝を終えたら、国宝に指定されている「御本殿」へ。御本殿の正面に位置する「八足門(やつあしもん)」から参拝。

御本殿の御祭神である大国主大神は南向きではなく、西を向いて鎮座されているため、後ほど御本殿の西側にある「遥拝所」からも参拝することをおすすめします。

次に、御本殿の東西にある「十九社(じゅうくしゃ)」を巡ります。これは、旧暦10月の神在月に全国から集まった神々がお泊りになる宿舎とされています。

そして、参拝ルートのハイライトの一つが、御本殿の裏側に位置する「素鵞社(そがのやしろ)」。ここは、大国主大神の親神様である須佐之男命が祀られており、出雲大社の中でも特に強力なパワースポットとして知られています。

ここで、稲佐の浜から持ってきた砂を奉納し、代わりに素鵏社に置かれている「御砂(おすな)」をいただきます。この御砂は、厄除けや招福のご利益があるとされています。

この時も、持ってきた砂よりも少ない量をいただくのがマナー。素鵏社の裏手には、神の宿る山とされる八雲山の岩肌に触れることができる場所があり、ここからもパワーをいただけます。

最後に、「神楽殿」へ向かいます。ここには、日本最大級の巨大なしめ縄があり、その迫力は圧巻。神楽殿でも「二礼四拍手一礼」の作法で参拝し、全ての巡拝を終えます。

このように、稲佐の浜から始まり、各社を巡り、正しい作法で参拝することで、出雲大社の神聖な力を最大限に感じ、多くのご利益を授かることができるでしょう。

出雲大社へのアクセス方法

出雲大社は島根県の出雲市に位置しており、全国各地から多くの参拝者が訪れます。

アクセス方法はいくつかありますが、ご自身の出発地や利用する交通手段によって最適な方法を選ぶことが大切。ここでは、主要なアクセス方法を具体的に解説していきます。

飛行機を利用する場合

最も遠方から訪れる方にとって便利なのが飛行機。最寄りの空港は「出雲縁結び空港」です。

- 出雲縁結び空港から:

- バス:空港からはJR出雲市駅行きの連絡バスが運行しています。JR出雲市駅に到着後、そこから出雲大社行きのバスに乗り換えるか、一畑電車を利用することになります。

出雲縁結び空港から出雲大社までは直通のバスも運行していますが、本数が限られているため、事前に時刻表を確認しておくことをおすすめします。所要時間は、JR出雲市駅経由で約40分から1時間程度を見込んでおくと良いでしょう。 - タクシー:空港から直接出雲大社へ向かう場合は、タクシーが便利。所要時間は約20分から30分程度ですが、料金は高めになります。

- バス:空港からはJR出雲市駅行きの連絡バスが運行しています。JR出雲市駅に到着後、そこから出雲大社行きのバスに乗り換えるか、一畑電車を利用することになります。

電車を利用する場合

JRを利用して出雲市まで来る場合、そこから出雲大社へは別の交通手段が必要になります。

- JR出雲市駅から:

- 一畑バス:出雲市駅南口にあるバス停から「出雲大社・日御碕・宇竜行き」のバスに乗車します。「正門前」または「出雲大社連絡所」バス停で下車してください。

所要時間は、経由ルートによって異なりますが、約25分から36分程度。本数は比較的多いですが、特定の時間帯は混雑することもあります。 - 一畑電車:JR出雲市駅に隣接する電鉄出雲市駅から一畑電車に乗車します。途中の川跡駅で大社線に乗り換え、「出雲大社前駅」で下車してください。所要時間は約24分です。

電車の運行本数はバスより少ない傾向にあるので、こちらも事前に時刻表を確認しておきましょう。出雲大社前駅から出雲大社までは、徒歩で約5分から10分程度。 - 夜行高速バス:東京駅や渋谷などから「スサノオ号」という夜行高速バスが運行しており、出雲大社連絡所まで直通でアクセスできる便もあります。乗り換えなしで移動したい方には便利です。

- 一畑バス:出雲市駅南口にあるバス停から「出雲大社・日御碕・宇竜行き」のバスに乗車します。「正門前」または「出雲大社連絡所」バス停で下車してください。

車を利用する場合

自家用車やレンタカーで訪れる場合、出雲大社周辺には無料駐車場が複数用意されています。

- 山陰道出雲ICから:山陰自動車道「出雲IC」を降りて約5分で出雲大社に到着します。

- 駐車場:出雲大社には、神門通り広場駐車場(有料)、旧大社駅周辺駐車場(無料)、出雲大社周辺の臨時駐車場(無料)など、複数の駐車場があります。

特に神在月や年末年始、ゴールデンウィークなどの繁忙期は大変混雑するため、早めの到着や公共交通機関の利用を検討することをおすすめします。

駐車場によっては、出雲大社まで少し歩く必要がある場合もありますので、事前にマップで確認しておくと良いでしょう。

その他、知っておくと便利なこと

- 徒歩:出雲大社前駅から出雲大社までは徒歩圏内ですが、稲佐の浜から出雲大社までは「神迎の道」を徒歩で約15分から20分程度かかります。体力に自信がある方や、散策を楽しみたい方にはおすすめ。

- 周辺情報:出雲大社周辺には「ご縁横丁」などのお土産物店や飲食店も多く、参拝と合わせて散策するのも楽しいでしょう。

どの交通手段を選ぶにしても、事前に時刻表や所要時間を調べておくことで、スムーズで快適な参拝が可能に。特に繁忙期は混雑が予想されますので、余裕を持った計画を立てることをおすすめします。