京都の数ある神社の中でも、特に霊験あらたかだと評判の「上賀茂神社」。紀元前の創建と伝わるほどの長い歴史を誇ります。

大変有名な神社ですが、ご利益はどんなことが期待できるのでしょうか。訪問したいけれど、自分ののぞみと合致するのかどうか気になるところです。

この記事では、上賀茂神社が持つ由緒や魅力、そして具体的なご利益について、初めての方でもわかりやすく丁寧に紹介。どういう場所なのか理解してもらえたら嬉しいです。

ぜひ最後までご覧ください。

本記事の内容

- 上賀茂神社で得られるご利益

- ご利益の由来となる御祭神について

- 実際の体験談から見るご利益の信憑性や特徴

- 参拝や授与品を通じたご利益の受け取り方

上賀茂神社のご利益:基礎知識

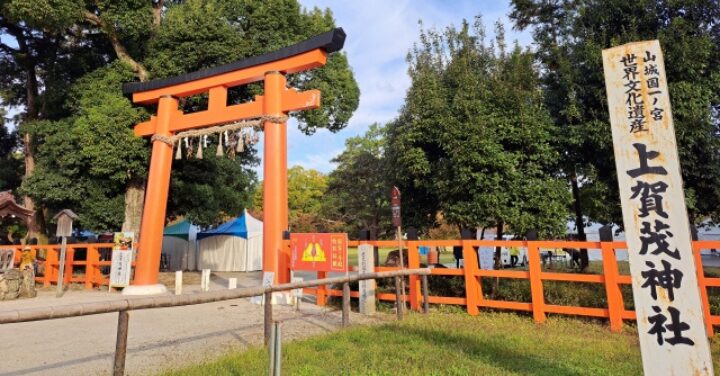

上賀茂神社とは

上賀茂神社は、京都市北区に鎮座する、長い歴史を持つ由緒正しい神社。正式名を「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」といい、創建は紀元前にさかのぼるとも伝えられ、京都最古の神社のひとつとして広く知られています。

この神社が多くの人々から注目される最大の理由は、その深い歴史と由緒、そして訪れる者が感じる神聖な空気にあります。

古代より賀茂氏の氏神として信仰され、京都全体を守護する神社として崇められてきました。また、毎年5月に行われる「葵祭(あおいまつり)」の出発点でもあり、京都三大祭りのひとつとして全国的にも有名。

境内には清らかな「ならの小川」が流れており、この川は古代から「みそぎ(禊ぎ)」の場として使われてきました。現代でもその伝統は息づいており、参拝者はここで身を清める思いで手を洗い、心を整えます。

本殿や権殿はともに国宝に指定され、優れた神社建築の美しさを見ることができます。木々に囲まれたそのたたずまいは、訪れる人の心を静かに整えてくれるでしょう。

上賀茂神社は歴史、自然、そして神秘性が見事に調和した特別な空間であると実感できます。観光で訪れる方にとっては印象的な場所であり、地元の人々にとっては日々の感謝や願いを捧げる大切な拠り所となっています。

御祭神とご利益

上賀茂神社のご利益には、厄除け、災難除け、家内安全、開運といった多岐にわたるご加護があることで知られています。これは、主祭神である賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)が雷を司る神様であることに深く関係しています。

雷は古来より「邪を払う」「大地を清める」とされ、自然の力の象徴として人々の畏敬を集めてきました。その雷の力を象徴する賀茂別雷大神が鎮座することで悪運を祓い、良い運気を招き入れる神社として、多くの参拝者に親しまれています。

上賀茂神社は「新たな人生を始めたい」「今の流れを変えたい」と願う人々にとって、非常に心強い場所。例えば、新しい仕事に就くタイミングや引越し、受験や結婚といった人生の転機に合わせて訪れる人も多く見られます。

実際に、「参拝したあとに良い知らせが届いた」「物事がスムーズに進み始めた」といった体験談も数多く寄せられており、そのご利益の実感が広く共有されています。

上賀茂神社には五穀豊穣や勝負運を授ける力もあるとされ、農業関係者やスポーツ選手、受験生などが熱心に参拝。努力が良い結果につながるよう、神様の力を借りたいという思いから、勝負事の前には多くの人が訪れ、祈りを捧げています。

また、病気平癒や交通安全など、日常生活に関わるお願いごとも広く受け入れられているのも特徴。

上賀茂神社は一介の神社ではなく、古代からの信仰が現在まで脈々と受け継がれている霊験あらたかな場所。心願成就や運気向上を望む方にとって、特別な意味を持つ神社なのです。

上賀茂神社の何がすごい

上賀茂神社が特別である理由は、その歴史的な価値、霊的な力、そして建築と自然が織りなす美しさにあります。注目すべきはその創建の古さで、日本書紀にもその存在が記されており、日本最古級の神社として知られています。

創建は飛鳥時代以前とされ、京都が都となる以前から国家の祭祀を司ってきた非常に格式の高い神社。

この神社は、平安時代には朝廷からの信仰を一身に集め、現在でも皇室が関わる祭祀が行われるなど、その神聖性は現代にも受け継がれています。

毎年5月に行われる「葵祭」は全国的に有名で、平安装束をまとった行列が神社から京都御所まで続く様子は、まるで千年前にタイムスリップしたかのような壮麗な光景。

上賀茂神社の境内には、他では感じられない特別な「気」が流れていると多くの人が言います。神聖な空気に包まれた広大な敷地には、ならの小川や砂山など、禊や浄化に関係するスポットが点在しており、それぞれに長い歴史と意味が込められています。

こうした場所に立つだけで、自然と心が穏やかになり、リフレッシュできる感覚が得られるのです。

建築面でも注目に値します。本殿と権殿はともに国宝に指定されており、平安時代の建築様式を今に伝える貴重な文化遺産。

これらの社殿は自然と調和するように配置され、どの角度から見ても美しさと格式を感じさせます。特に春の桜、秋の紅葉の時期には、建物と自然が織りなす風景に目を奪われることでしょう。

上賀茂神社のすごさは単なる古さや大きさにとどまらず、歴史、文化、自然、精神性といったさまざまな要素が調和した唯一無二の神聖空間にあるといえます。

その場に立つだけで、日常から切り離された静けさと力強さを感じることができる、それが上賀茂神社の真の魅力です。

上賀茂神社の七不思議

上賀茂神社には、古くから語り継がれてきた「七不思議」が存在します。これは神秘的な伝承や逸話が集まったもので、神社の奥深さと不思議な魅力を今に伝える重要な要素。

神社好きの間でも有名な話であり、初めて訪れる方にとっても、歴史と伝承が融合した独特の雰囲気を楽しむきっかけとなるでしょう。

1. 大田の沢の杜若

大田の沢にある野生の杜若(カキツバタ)が約25,000株群生している池「大田沢」は、国の天然記念物とされています。この池には手を浸けると手が腐るという言い伝えがあります。

2. 賀茂の演能

上賀茂神社では、賀茂の演能が行われることがあり、神社の祭神が演じるとされています。この演能は、神事と密接に結びついています。

3. 賀茂の勝手火

上賀茂神社の境内で行われる火の神事であり、特別な火が焚かれることで知られています。この火は神聖視されており、扱う際には特に注意が払われます。

4. 楠木の化石橋

「長寿の橋」と呼ばれる樟橋(くすのきばし)は、見た目は普通の石橋ですが、大木の化石で作られたと伝えられています。この橋を渡ると長生きできるという言い伝えがあり、多くの人が願いを込めて渡っていきます。

5. 車返しの桜

上賀茂神社の境内にある桜の木で、自動車がこの桜の前で止まると、そのまま引き返すという不思議な現象が伝えられています。この桜は特に人気があり、訪れる人々に愛されています。

6. 御扉の狛犬

本殿と権殿の扉の脇の壁に描かれている狛犬には特別な言い伝えがあります。応仁・文明の乱の時期に、都で悪事を働いていた狛犬が本殿にやって来たとされています。

7. 物言わぬ神主

明治の頃まで、修行中の神職は一切言葉を発さず、沈黙を貫いたとされています。これは心身を清めるための修行の一環で、俗世との関わりを断つ意味合いがあったようです。

上賀茂神社は、京都で最も古い神社の一つであり、その中には多くの不思議な伝説や伝承が存在します。特に「七不思議」と呼ばれる話は、上賀茂神社の魅力の一部を形成しています。

不思議体験

実際に上賀茂神社を訪れた人の中には、言葉では説明しにくい不思議な体験をしたという声も少なくありません。神社という神聖な場所では、非日常的な出来事に遭遇することがありますが、上賀茂神社では特にそうした体験談が多く見られます。

例えば、ある方は夢の中で不思議な神社を訪れ、旗を運ぶように導かれたそうです。夢の中で聞こえた「かも…」という言葉を頼りに上賀茂神社を訪れたところ、まさにその夢と似た光景に出会ったといいます。

このように、夢を通じて導かれたという話は珍しくなく、神社に縁のある人が自然と引き寄せられるとも考えられます。

また、境内にある新宮神社の前で、ある参拝者が白い龍の姿を目にしたという話も。この新宮神社には水の神様・高龗神(たかおかみのかみ)が祀られており、龍神との関係も深いとされています。

龍神が姿を見せるという話は神社好きの間ではよく知られており、それだけ霊験あらたかな場所であることを示しています。

岩本社という摂社では、誰もいないはずの空間にモワモワと煙が立ち上る現象があったという報告も。火も線香もない状況で煙が現れるというのは、まさに神秘的な出来事であり、神様の存在を感じさせる体験だったと語られています。

これらの体験談はすべて事実かどうかはわかりませんが、実際に感じたこと、体験したこととして、多くの人の心に残っています。

上賀茂神社の不思議な力や存在を感じることができるこれらの話は、訪れる人々に特別な思い出を与えてくれるのです。

上賀茂神社のご利益をいただく

施設

上賀茂神社には、多くの見どころとなる施設が点在しており、参拝の合間にゆったりと散策するのがおすすめ。境内は広大で、神聖な雰囲気に包まれており、それぞれの施設が独自の歴史と役割を持っています。

まず訪れたいのが「本殿」と「権殿」。どちらも国宝に指定されており、上賀茂神社の象徴ともいえる建築物。平安時代の様式が今に伝わる佇まいは、まさに時代を超えて守られてきた文化財といえるでしょう。

次に注目したいのが、「楼門」や「橋殿(はしどの)」といった建造物。これらは本殿へと続く参道の要所にあり、写真映えするスポットとしても人気があります。

境内を流れる「ならの小川」や、神聖な砂を盛った「立砂(たてずな)」など、自然と調和した景観も見どころ。

渉渓園の一角には「願い石」があります。2つの石が合わさった陰陽石で、両の手で同時に触れると実りの力を授かれると言われています。

摂社や末社も充実しており、恋愛成就の「片岡社」や、水の神を祀る「新宮神社」などがあります。それぞれの神様に感謝を伝える場として、静かに手を合わせる時間は、心を整える貴重なひととき。

このように、上賀茂神社の施設を巡ることで、単なる参拝にとどまらない深い体験ができるのが魅力。時間に余裕をもって訪れ、それぞれの場所でゆっくりと空気を感じてみてはいかがでしょうか。

授与品

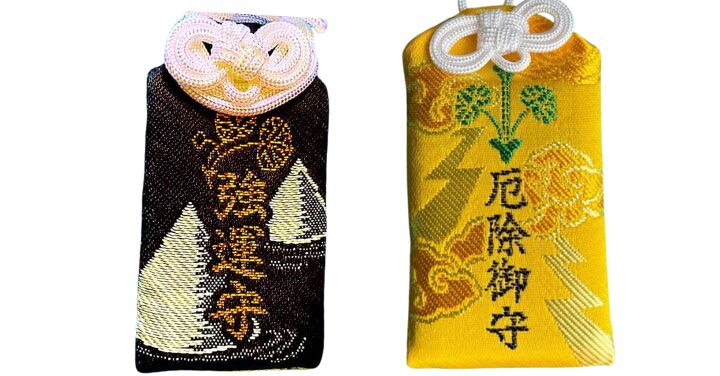

上賀茂神社では、参拝の記念やご利益を願う授与品を多く用意。これらの授与品は、お守りやお札だけでなく、限定の御朱印や特別な縁起物まで幅広く揃っています。

定番のお守りですが、厄除け、交通安全、学業成就、縁結び、健康祈願など、目的別に細かく分かれており、自分に合ったものを選ぶことができます。

中でも「雷除け守」は、主祭神・賀茂別雷大神にちなみ、災いを祓う力があるとされています。

御朱印は、季節ごとにデザインが変わる限定版があり、コレクターにとっては特に魅力的。また、月に2回のみ参拝できる「新宮神社」の限定御朱印も話題。参拝日が合えば、ぜひ手に入れておきたい一品。

さらに、「強運守」や「厄除守」など、上賀茂神社ならではのモチーフを使ったお守りも人気。これらは境内の風景や行事と結びついており、特別な意味を持っています。

また、お札や絵馬も種類が豊富で、家内安全や商売繁盛を願うものから、個人的な願いを書き込めるものまで用意されています。自分の願いごとを形にして奉納することで、気持ちが引き締まると感じる方も多いようです。

上賀茂神社の授与品は、神社の信仰や歴史に触れながら、自身の願いと向き合うための大切なアイテム。訪れた際は、じっくりと選んで、心に残る一品を手にしてみてください。

参拝の仕方

上賀茂神社を訪れた際には、正しい参拝の仕方を知っておくと、より気持ちのこもったご祈願ができます。参拝の基本は「二礼二拍手一礼」。

境内に入る前には鳥居の前で一礼するのが礼儀。これは神様のいらっしゃる神聖な空間に入ることへの敬意を表しています。

参道を歩く際には中央を避け、端を歩くようにしましょう。中央は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様の通り道とされているためです。

次に、本殿に向かう前に手水舎で手と口を清める「手水(ちょうず)」の作法を行います。

右手で柄杓を持って左手を清め、次に左手で右手を、そして左手に水を溜めて口をすすぎ、もう一度左手を清めた後、柄杓を立てて柄の部分を洗い清めてから元の位置に戻します。

本殿に到着したら、お賽銭を静かに入れてから、姿勢を正し、深く二回お辞儀(礼)を。続いて二回拍手を打ち、心の中でお願い事や感謝の気持ちを伝えた後、もう一度深く一礼。これが「二礼二拍手一礼」の基本の形です。

上賀茂神社には摂社や末社も多くあり、それぞれに異なる神様が祀られています。時間に余裕がある場合は、ぜひそちらにも参拝してみてください。各社で祈願内容を変えることで、より具体的なご利益を願うことができます。

このように参拝の仕方を丁寧に行うことで、神様への敬意が伝わりやすくなり、自分自身の心も整います。はじめての方でも、落ち着いて一つひとつの所作を行うことで、心豊かな参拝となるでしょう。

上賀茂神社への行きかた

上賀茂神社は京都市北区、鴨川の上流に位置しており、公共交通機関でもアクセスしやすい立地。京都の中心部から少し離れていますが、その分、落ち着いた雰囲気の中で参拝できるのが魅力。ここでは、主なアクセス方法をわかりやすく紹介します。

公共交通機関を利用する場合、最も一般的なのが京都駅から市バスを利用する方法。京都駅前のバスターミナルから「4系統」または「北3系統」のバスに乗り、「上賀茂神社前」で下車すれば、徒歩すぐの距離。所要時間は約40分ほど。

地下鉄を利用する場合は、京都市営地下鉄烏丸線の「北大路駅」で下車し、そこからバスに乗り換えて上賀茂神社を目指します。こちらのルートもバスの便が良く、時間帯によってはスムーズにアクセスできます。

タクシーを利用すれば、京都駅から30分程度で到着します。複数人での移動や時間に制約がある場合には便利。

京都観光の流れで徒歩や自転車で向かう方もいますが、上賀茂神社はやや高台にあり距離もあるため、特に夏場や荷物が多い時はバスやタクシーの利用をおすすめします。

駐車場も完備されており、車でのアクセスも可能。ただし、混雑する時期や祭事の日には駐車場が満車になることもあるため、早めの到着か公共交通機関の利用が安心です。

複数のアクセス手段が整っていることから、上賀茂神社は観光客にとっても参拝しやすい場所。初めて訪れる方は、事前にアクセス方法を確認しておくことで、スムーズに神社までたどり着くことができるでしょう。