「笠間稲荷神社に行ってはいけない」という言葉をインターネットで見かけ、参拝をためらってはいませんか?

日本三大稲荷の一つとして知られるこの由緒ある神社について、なぜそのような噂が囁かれるのか、その背景が気になるところ。

この記事では、笠間稲荷神社とはどのような場所なのか、その歴史から祀られている御祭神とご利益、そして「行ってはいけない理由」とされる話の真相までを詳しく解説。

さらに、安心して参拝するための正しい参拝方法や、境内の見どころであるパワースポット、心に残るおすすめの授与品、そして具体的なアクセス方法についても網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、不安が解消され、敬意を持って神社の神聖な空気に触れる準備が整うはずです。

本記事の内容

- 「笠間稲荷神社に行ってはいけない」と言われる理由とその背景

- 神様に歓迎されるための正しい参拝作法とマナー

- 商売繁盛から家内安全まで、いただけるご利益の詳細

- 参拝がさらに楽しくなる授与品やパワースポットの情報

笠間稲荷神社に行ってはいけないと言われる理由

笠間稲荷神社とは

笠間稲荷(かさまいなり)神社は、茨城県笠間市の中心部に鎮座する、1300年以上の長きにわたる歴史を持つ非常に由緒正しい神社。京都の伏見稲荷大社や佐賀の祐徳稲荷神社と並び、「日本三大稲荷」の一つとして全国的にその名を知られています。

社伝によれば、創建は飛鳥時代の第36代孝徳天皇の御代、白雉2年(651)と伝えられています。この長い歴史の中で、地域の人々の暮らしを見守り、数えきれないほどの祈りを受け止めてきました。

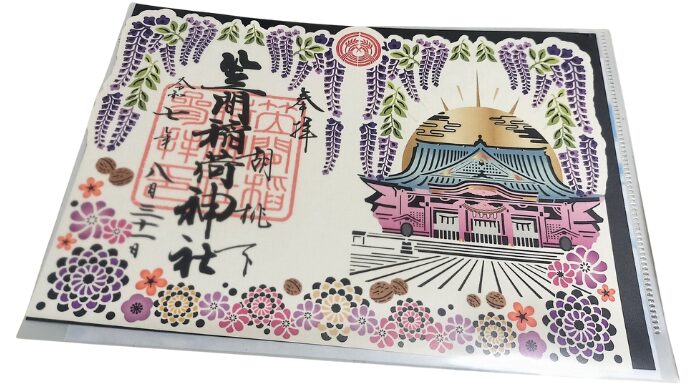

創建された場所が大きなクルミの木の下であったという微笑ましい伝承も残っており、そこから「胡桃下稲荷(くるみがしたいなり)」という親しみ深い別称でも呼ばれています。

この名前は、御朱印にも記されており、神社の長い歴史を今に伝える証となっています。

江戸時代に入ると、歴代の笠間藩主から篤い崇敬を受け、藩の祈願所として社殿の拡張や祭器具の寄進が行われるなど、手厚い保護を受けてきました。

そのご神徳は藩内にとどまらず、藩主の転封(てんぽう=大名の領地を幕命で替えること。国替え。)などを通じて全国へと広まっていきました。

現在では、その霊験あらたかなご神徳を慕い、関東地方はもちろんのこと、日本全国から年間350万人を超える人々が参拝に訪れます。

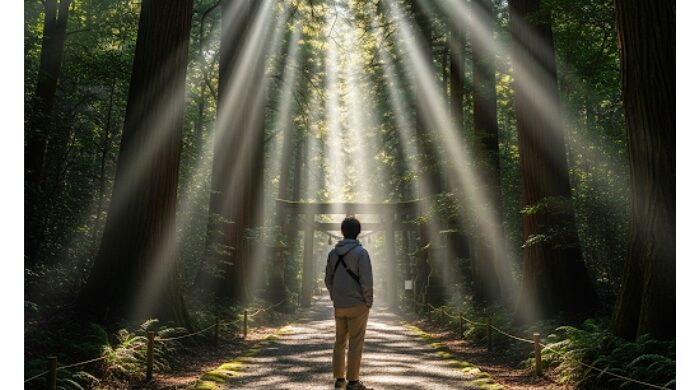

これは、笠間稲荷神社が単なる地域の神社ではなく、多くの人々にとって心の拠り所となっていることの証明であり、関東を代表する強力なパワースポットとして広く認識されています。

御祭神とご利益

笠間稲荷神社にお祀(まつ)りされている御祭神は、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)。一般に「お稲荷さん」として親しまれているこの神様は、日本神話にも登場し、生命の根源を司る「いのちの根の神」として尊ばれています。

私たちの生活に欠かすことのできない食物、特に稲の生育を守護する神様として、古くから人々の暮らしに深く関わってきました。

この「生命を育み、豊かにする」という根源的なご神徳は、時代の変遷とともに、さらに広い範囲のご利益へと発展しています。

古くからの五穀豊穣に始まり、社会が発展するにつれて、農業、工業、商業、水産業といった、あらゆる産業の発展を守護する「殖産興業」の神様として篤く崇敬されるように。

そのため、現代では経営者から農家、そして一般の家庭に至るまで、幅広い層の人々がそのご利益を求めて参拝に訪れます。具体的には、以下のような多岐にわたるご利益を授かることができると考えられています。

- 商売繁盛

- 事業繁栄

- 五穀豊穣

- 家内安全

- 厄除け

- 開運招福

- 交通安全

- 縁結び

- 学業成就

- 病気平癒

稲荷神社でお馴染みの「お狐さま」は、誤解されがちですが神様そのものではありません。私たちの願いや日々の感謝の心を、御祭神である宇迦之御魂神に届けてくれる「神使(かみのつかい)」なのです。

境内の様々な場所でそのお姿を拝見することができ、参拝者の真摯な祈りに寄り添う、神聖で大切な存在として敬われています。

行ってはいけない理由-稲荷神の厳格性

「笠間稲荷神社に行ってはいけない」という言葉が生まれる背景には、御祭神である稲荷神の持つ、厳格な性質への畏敬の念があります。

稲荷神は、参拝者の真摯な願いを叶える力が非常に強いとされる一方で、神様との「約束」を何よりも重視する厳格な一面をお持ちであると言い伝えられているのです。

このため、心からの真剣な願いには絶大なご利益を授けてくれますが、軽はずみな気持ちでの願い事や、願いが成就した後の感謝の気持ちを忘れるといった行為に対しては、厳しい側面を見せることがあると考えられています。

例えば、「この願いが叶ったら、必ずお礼参りに参ります」と神前で誓ったにもかかわらず、多忙などを理由にそれを怠ってしまうと、授かった幸運が長続きしなかったり、運気が下降してしまったりする可能性がある、という話が古くから語り継がれています。

また、自身の努力を全く伴わない、あまりにも自分本位で他者を顧みないような願い事をした場合、願いが叶う代わりに思わぬ形での「しっぺ返し」や、人間的な成長を促すための「試練」が与えられることがある、といった伝承も存在します。

これは決して「祟(たた)り」のような恐ろしいものではなく、願い事の重みに見合った覚悟と責任、そして感謝の心を問われる、という神様の厳格さと深い配慮の表れと解釈することができます。

これらの理由から、稲荷神社への参拝は、遊び半分ではなく、真剣な心構えと神様への深い敬意が不可欠。

中途半半端な気持ちで訪れるべきではない、という考え方が、「行ってはいけない」という強い警句のような言葉に繋がり、現代に伝わっていると考えられます。

行ってはいけない理由-歓迎されていないサイン

古来より、神社には参拝者との「相性」や、参拝するのにふさわしい「タイミング」が存在すると言われています。

もし、笠間稲荷神社へ向かう過程や境内で、以下に示すような普段とは明らかに違う出来事が起こった場合、それは神様からの「今は参拝すべき時ではないのかもしれない」という優しいメッセージ、つまり「歓迎されていないサイン」である可能性があります。

身体的なサイン

神社に近づくにつれて、あるいは境内に入ってから、特に原因が見当たらないのに急な頭痛や吐き気、強い眠気、肩や足が重くなるといった全身のだるさを感じることがあります。

普段は健康な方が、特定の場所でだけこのような体調不良に見舞われた場合、それは神社の持つ強力で清浄なエネルギーと、ご自身の現在の心身の状態がうまく調和していない可能性を示唆しているのかもしれません。

環境的なサイン

参拝を予定していた日に限って、どうしても外せない急な仕事が入ったり、家族が突然体調を崩したりして、計画が流れてしまうことがあります。

また、神社へ向かう途中で、いつもは通い慣れた道で何度も迷ったり、公共交通機関が大幅に遅延したり、これまで晴れていたのに目的地周辺だけが急な豪雨に見舞われるといった予期せぬトラブルも、参拝を一旦見合わせるべきサインと捉えることができます。

心理的なサイン

神聖で心が安らぐはずの境内にいるにもかかわらず、理由もなく強い不安感や焦燥感、恐怖心に襲われたり、神使である狐の像を見て、なぜか強い違和感や嫌悪感を覚えたりすることもあります。

神社の清浄な空気が、自分にとってだけ重く感じられる場合も同様です。これらのサインは、神様があなたを一方的に拒絶しているわけでは決してありません。

むしろ、「今のあなたには休息が必要ですよ」「心の準備がまだ整っていないようですから、また日を改めて来てください」といった、神様の深い配慮から来るメッセージと解釈するのが適切。

もしこのようなサインを感じ取った場合は、無理に参拝を強行せず、鳥居の外から静かに一礼してその場を辞し、ご自身の心と体の状態が十分に整った時に、改めて清々しい気持ちで再訪するのが良いでしょう。

行ってはいけない理由-参拝マナーの厳格さ

笠間稲荷神社は、日本三大稲荷に数えられるほど由緒正しく、日々多くの参拝者が訪れる格式高い神社。そのため、参拝する際の基本的なマナーや作法が自然と重んじられる雰囲気があります。

この厳格さを理解せずに訪れてしまうと、意図せず神様や他の参拝者に対して失礼な振る舞いをしてしまい、時には神職の方から直接注意を受けたり、周囲から厳しい視線を感じたりする可能性があります。

このような経験が、「あの神社は厳しい」「行ってはいけない」という印象に繋がることがあります。

特に注意が必要なのが、御朱印の扱い。 前述の通り、明治時代に発令された神仏分離令の影響から、神社によっては、お寺でいただいた御朱印が一緒になった御朱印帳への記帳を好ましくないと考える場合があります。

これは、神道と仏教を明確に区別するという考え方に基づくもの。実際に「お寺の御朱印が混ざっていることを理由に、御朱印の授与を丁重にお断りされた」という話も聞かれます。

全ての神社がそうではありませんが、万が一のトラブルを避け、お互いに気持ちよく参拝するためには、あらかじめ神社用とお寺用で御朱印帳を分けておくのが最も確実で丁寧な対策と言えるでしょう。

その他にも、以下のような基本的な参拝マナーが守られていない場合、神聖な場の雰囲気を損なう行為として、注意を受けることがあります。

- 鳥居をくぐる際に一礼をせず、帽子も脱がない

- 参道の中央(神様の通り道とされる正中)を堂々と歩く

- 手水舎で手や口を清める作法を省略、あるいは行わない

- 静寂であるべき神域で大声で話したり、ふざけ合ったりする

- 許可されていない拝殿の内部などを無遠慮に撮影する

- お賽銭を乱暴に投げ入れる

これらのマナーは、決して難しいものではなく、神様への敬意を示すためのごく基本的な作法。

「知らなかった」では済まされない場合もあるため、事前に正しい作法を少しでも学んでから参拝に臨むという謙虚な姿勢が、結果として自分自身の心を整え、清々しく気持ちの良い参拝体験に繋がります。

笠間稲荷神社に行ってはいけないは誤解!参拝ガイド

正しい参拝方法

「行ってはいけない」という噂を聞くと少し不安になるかもしれませんが、決してそんなことはありません。

これからご紹介する正しい作法を身につけ、神様への敬意と日頃の感謝の心を持って参拝すれば、笠間稲荷神社の神様はきっと温かく迎えてくださいます。

ここでは、基本的な参拝の流れと、それぞれの作法に込められた意味を丁寧にご紹介します。

1. 鳥居の前で一礼

神社の入り口に立つ鳥居は、私たちが暮らす俗世と、神様がいらっしゃる神域とを分ける神聖な境界線。鳥居をくぐる前には、まず服装の乱れを整え、一度立ち止まって社殿に向かって軽く一礼をしましょう。

これは「今から神様の領域にお邪魔します」というご挨拶になります。帰りも同様に、鳥居をくぐった後に社殿の方へ向き直り、「お邪魔しました、ありがとうございました」という気持ちを込めて一礼するのが丁寧な作法です。

2. 参道は端を歩く

鳥居から社殿へと続く参道の真ん中は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様がお通りになる道とされています。そのため、私たち参拝者は中央を敬意を払って避け、左右どちらかの端を歩くように心がけましょう。

3. 手水舎で心身を清める

参拝の前には、手水舎(てみずしゃ・ちょうずや)で手と口を洗い清め、心身についた穢れ(けがれ)を祓(はら)います。これは「手水(てみず)をとる」という、神様にお会いする前に身を清めるための大切な儀式です。

手水の作法

- まず右手で柄杓(ひしゃく)を取り、清らかな水をたっぷりと汲みます。

- 汲んだ水で、まず左手を洗い清めます。

- 次に柄杓を左手に持ち替え、同じように右手を洗い清めます。

- 再び柄杓を右手に持ち替え、左の手のひらに水を受け、その水で静かに口をすすぎます。衛生上、柄杓に直接口をつけることは絶対に避けてください。

- 口をすすいだ後、穢れが移ったとされる左手をもう一度、残りの水で洗い流します。

- 最後に、柄杓を垂直に立てるようにして、残った水で自分が持っていた柄(え)の部分を洗い流し、元の場所に伏せて戻します。

4. 拝殿で参拝する

拝殿の前に着いたら、まず静かにお賽銭を賽銭箱に入れます。お賽銭は神様への感謝の気持ちを表すお供え物ですので、投げ入れるような乱暴な行為はせず、そっと滑らせるように入れましょう。

その後、鈴があれば力強く鳴らし、その清らかな音色で神様にご挨拶をします。 笠間稲荷神社で定められている拝礼作法は、全国の多くの神社と同じ「二拝二拍手一拝(にはいにはくしゅいっぱい)」です。

二拝二拍手一拝の作法

- まず、腰を90度に曲げる深いお辞儀(拝)を、2回繰り返します。

- 次に胸の高さで両手を合わせ、右手を指の第二関節あたりまで少し下にずらします。これは、神様と一体になる一歩手前の、敬意を表す形とされています。その状態で、肩幅程度に両手を開き、感謝の気持ちを込めて拍手を2回打ちます。

- 拍手を打ち終えたら、ずらした右手を元の位置に戻して指先をきちんと揃え、最後にもう一度、深いお辞儀(拝)を1回行います。

お参りの際は、まず日頃の生活をお守りいただいていることへの感謝の気持ちを伝え、その後にご自身の願い事を心の中で静かにお伝えするのが良いとされています。

パワースポット紹介

笠間稲荷神社は、その広大な境内全体が清浄な気に満ちあふれていますが、その中でも特に強いエネルギーが集まり、ご神威を感じられるとされる場所がいくつか存在します。

参拝の際には、拝殿だけでなく、ぜひこれらの場所にもゆっくりと足を運び、その神聖な空気に触れてみてください。

御本殿

神社内で最も神聖かつ重要なパワースポットは、言うまでもなく御祭神である宇迦之御魂神が鎮座されている御本殿。

江戸時代末期の安政・万延年間(1854~1860)に再建されたこの建物は、釘を一本も使わない総欅(けやき)造りの権現造で、その荘厳な佇まいは息をのむほどの美しさです。

国の重要文化財にも指定されており、その周囲に施された精巧な彫刻群は必見。

特に、当時の名工・後藤縫之助によって彫られた、どの角度から見ても睨まれているように見える「三頭八方睨みの龍」や、生命力あふれる「牡丹唐獅子」は、まさに圧巻の迫力。

神様に最も近いこの場所で、その偉大なご神威を肌で感じながら静かに祈りを捧げることで、心が洗われ、新たな活力が湧いてくるのを感じられるかもしれません。

狐の像

境内の至る所にお祀りされている神使(しんし)のお狐さまの像も、見逃すことのできない重要なスポットです。これらの像は、私たちの願いを神様に仲介してくださる、神聖で大切な存在。

一体一体をよく見ると、その表情や姿勢、口にくわえているもの(稲穂、宝珠、巻物、鍵など)が異なり、それぞれに意味があるとされています。

境内を散策しながら、ご自身がなぜか心惹かれる、波長が合うと感じるお狐さまを見つけてみてください。そのお狐さまの前で丁寧に手を合わせ、心の中でご挨拶をすることで、あなたの願いがより一層神様に届きやすくなると言われています。

きつね絵馬の奉納場所

多くの参拝者が、思い思いの表情を描き込んだ「きつね絵馬」を奉納する場所は、人々の純粋で真摯な願いや祈りが集積した、非常にポジティブで強力なエネルギーに満ちた空間。

ずらりと並んだ、にこやかな顔、きりっとした顔、個性豊かなたくさんの狐の顔を見ているだけでも、自然と心が温かくなります。

ここにご自身の願いを込めた絵馬を奉納することで、多くの人々の祈りの力にも後押しされ、願いが成就しやすくなるかもしれません。

おすすめの授与品

笠間稲荷神社では、御祭神のご神徳を日々の暮らしの中で身近に感じられるよう、様々なお守りや縁起物が授与されています。

参拝の記念として、また大切な方への贈り物として、ご自身の願いや目的に合ったものを選んでみてはいかがでしょうか。

体験型の授与品「シグネチャー・トリオ」

近年、特に人気を集めているのが、単に受け取るだけでなく、選んだり描いたりする楽しみを通じて神様とのご縁を深められる、体験型のユニークな授与品です。

- きつねみくじ・栗みくじ: 白い陶器製の凛々しい狐や、笠間の名産品である栗の形をした、見た目にも可愛らしいおみくじ。神託が記された紙を取り出した後、縁起の良い置き物として自宅の神棚や清浄な場所に飾ることができます。

- きつね絵馬: 狐の顔の輪郭だけが描かれた絵馬に、参拝者自身が自由に表情を描き入れ、世界に一つだけのオリジナルの絵馬を奉納できます。願いを込めて筆を入れる時間は、祈りをより深いものにしてくれます。

願い事別のお守り

商売繁盛や金運上昇、家族の健康、良縁成就、厄除けなど、人生の様々な局面における多岐にわたる願い事に応じたお守りが豊富に用意されています。

| ご利益のカテゴリー | 代表的な授与品 | 主な特徴と象徴 |

| 商売・金運 | 木札(商売繁昌), 金運守, 大黒天カード守 | 事務所や店舗に祀る木札から、財布に入れて持ち歩けるカード型まで多様。 |

| 健康・長寿 | 身体健全, 病気平癒守, 長寿守, 足腰守 | 全身の健康から、特定の部位(足腰)の健康を祈願するものまで揃っています。 |

| 家庭・家族 | 家内安全, 子供守, 安産守 | 家族全員の平穏無事、お子様の健やかな成長、そして安らかな出産を祈願します。 |

| 縁結び | 縁(えにし)守 根付け, 良縁守 | 神使のお狐さまをかたどった可愛らしい根付け型のお守りが特に人気です。 |

| 厄除け・安全 | 厄除け守, 交通安全守, 宝壺守 | 厄年の災い除けや交通安全など。一つひとつ色柄が違う一点物の「宝壺守」も。 |

季節・期間限定の授与品

笠間稲荷神社の参拝をさらに特別なものにしてくれるのが、季節の祭事などに合わせて授与される限定品。

毎年秋に開催される「笠間の菊まつり」の期間中には、菊と狐を美しくあしらった限定デザインの御朱印や御朱印帳が授与され、大変な人気を博します。

また、新年にはその年の干支をかたどった愛らしい土鈴などの縁起物も登場し、これらを目当てに毎年訪れる熱心な参拝者も少なくありません。

笠間稲荷神社への行きかた

笠間稲荷神社へのアクセスは、公共交通機関と自家用車のどちらも利用しやすく、比較的便利です。ご自身の出発地や当日のスケジュール、荷物の量などを考慮して、最適な方法をお選びください。

公共交通機関を利用する場合

鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR水戸線の「笠間駅」。駅からは、徒歩、バス、タクシーなどの選択肢があります。

| 交通手段 | 所要時間・料金(目安) | 備考 |

| 徒歩 | 駅から約20分(約1.5km) | 門前町の街並みを楽しみながら散策するのも一興です。道はほぼ平坦です。 |

| 市内周遊バス | 駅から約7分、「稲荷神社」バス停下車 | 運行本数が限られているため、事前に時刻表の確認を。1日乗車券(300円)がお得です。 |

| タクシー | 駅から約5分、約700円前後 | 複数人での移動や、荷物が多い場合に便利。駅前に常駐しています。 |

東京方面から向かう場合は、JR常磐線の特急「ときわ」などで友部駅まで行き、水戸線に乗り換えるルートが一般的で、所要時間は約1時間半ほど。

自家用車を利用する場合

高速道路を利用する場合の最寄りのインターチェンジは、北関東自動車道の「友部IC」となります。インターチェンジを降りてから、国道355号線を経由して約15分ほどで神社周辺に到着します。

神社には参拝者用の駐車場が複数用意されています。

| 駐車場名 | 収容台数 | 備考 |

| 境内駐車場 | 普通車 約25台 | 神社に最も近く便利ですが、スペースが限られており、大型車は駐車できません。 |

| 地蔵前駐車場 | 普通車 約90台 | 神社まで徒歩約5分。大型車も駐車可能ですが、菊まつり期間中などは有料になります。 |

特に年末年始や菊まつり、ゴールデンウィークなどの繁忙期は、周辺道路を含めて大変な混雑が予想されます。駐車場が満車になることも多いため、時間に余裕を持った計画を立てるか、可能であれば公共交通機関の利用がおすすめ。

周辺には民間の有料駐車場も点在していますので、事前に地図アプリなどで場所を確認しておくと、当日慌てずに済み安心です。