吉備津神社は、かつての吉備国の総鎮守として知られている由緒ある神社。境内には様々な花が咲き乱れ貴重な建築の社殿を有する大変人気の場所でもあります。

そんな吉備津神社ですが、一方で怖いという噂が存在するのも事実。怖いというのはどういうことなのでしょう。訪問したいと思っても、怖いと言われたら気になってしまいます。

この記事では、吉備津神社の魅力と恐いとされる理由を丁寧に解説しながら、歴史的背景や建築、参拝のポイントまで幅広くご紹介。

怖いだけでは終わらない、心に残る吉備津神社の奥深い世界をのぞいてみましょう。

本記事の内容

- 吉備津神社が「怖い」と感じられる理由

- 温羅伝説にまつわる血なまぐさい神話の背景

- 建築や自然環境が生み出す神聖で厳粛な雰囲気

- 吉備津神社が持つ独自の霊的な魅力

吉備津神社が怖い理由とは

吉備津神社とは

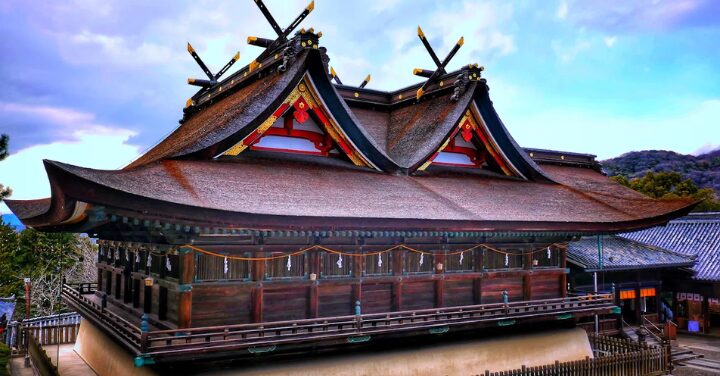

吉備津神社は、岡山市北区に鎮座する由緒ある神社で、かつての吉備国の総鎮守として知られています。その歴史は非常に古く、社伝によれば古代に大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)を祀(まつ)ったことが起源とされています。

現在の社殿は、室町時代の将軍・足利義満の命により再建されたもので、約600年以上の時を経て今もその威容を誇っています。

この神社が特に注目される理由の一つが、他に類を見ない独自の建築様式「比翼入母屋造(ひよくいりもやづくり)(吉備津造)」を採用していること。

本殿と拝殿が一体となり屋根が前後に連なっている構造は、日本全国でも吉備津神社にしか見られない貴重な建築。全長約360メートルに及ぶ美しい回廊は、訪れる人々を厳かな気持ちにさせる魅力的な見どころです。

吉備津神社は日本に伝わる「桃太郎伝説」と深い関わりがあります。伝承によると、大吉備津彦命が討伐した「温羅(うら)」という鬼のような存在との戦いが、桃太郎の物語の原型になったとされています。

この伝説が息づく神社として、多くの人々が物語の舞台を体感するために訪れます。

格式ばかりが先行して敷居が高いと感じるかもしれません。しかし吉備津神社は誰でも気軽に訪れることができる神聖な場所であり、境内にはウメやサクラ、アジサイなど四季折々の花が咲き誇ります。

参拝や散策を楽しみながら、日本の神話や歴史に触れられる貴重なスポットとして、多くの参拝者や観光客に親しまれています。

御祭神とご利益

前述のとおり吉備津神社の主祭神は大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)。この神は、古事記や日本書紀などの記録によると、第七代孝霊天皇の第三皇子であり、四道将軍の一人として山陽道の平定に派遣されたとされています。

つまり、国家の秩序と平和を保つために活躍した神格化された人物であり、吉備地方に実在したと考えられる豪族・吉備氏の祖先ともされています。

このような経緯から、大吉備津彦命には「勝運」や「厄除け」、「国家安泰」など、強さや正義を象徴するご利益があると信仰されています。

特に、鬼退治の神話が有名であるため、災いを退ける力を持つ神として、多くの人々から崇敬されています。

また、吉備津神社には大吉備津彦命の親族である神々も合祀されています。

后神や兄弟神など、家族に関わる神々が多く祀られているため、「子どもの成長」や「家内安全」「縁結び」など、家庭や人間関係に関する祈願を目的とした参拝も多く見られます。

特に家族連れやカップルにとっては、心強いご利益をいただける場所として親しまれています。

前述の通り、この神は桃太郎のモデルとしても広く知られており、子どもの健やかな成長を願ってお参りに訪れる家庭も少なくありません。

さらに、温羅との戦いにちなむ神事や伝説が今も神社内に息づいており、単なる歴史的存在にとどまらず現在でも人々の信仰の中心となっているのです。

多彩なご利益を持ち、神話と歴史、信仰が融合した吉備津神社は、地元岡山の人々に限らず、全国から訪れる参拝者にも深い信仰と感動を与える神聖な場所となっています。

吉備津神社が怖いとされる理由その1

吉備津神社が「怖い」と言われる大きな理由のひとつが、独特の神事である「鳴釜神事(なるかましんじ)」の存在。この神事は、全国でも非常に珍しい「音」によって吉凶を占うという儀式で、訪れた人に神秘的で強烈な印象を残します。

静まり返った御釜殿の中で釜が鳴る音は、ただの音ではなく、神の声とも取れるような響きを持ち、参列者に独特の緊張感と畏敬の念を与えます。

その理由は、この神事が日常生活からかけ離れた神秘的な体験であり、幸福か不幸かを「音」という目に見えない現象で占うという、直感的に理解しにくい要素を含んでいるから。

しかも占いの結果次第では悪い知らせを受け取る可能性もあるため、期待と不安が入り混じる場面に立ち会うことで、心理的に強い印象を受けるのです。

例えば、鳴釜神事に使用される釜の下には、大吉備津彦命に討たれた鬼・温羅(うら)の首が埋められているという古い伝承があります。

釜の鳴り方が「ゴォー」や「グツグツ」といった音を立てることで、神からのメッセージを受け取るとされます。火が焚かれ周囲が静まり返る中、釜の音だけが響く瞬間はまるで異次元と繋がったような感覚を覚えると言われています。

音の不気味さ、そして意味の解釈が神職によってなされる厳粛な雰囲気が、多くの人に強烈な印象を残します。

この釜の音は、温羅の霊が今も鳴らしていると信じられており、単なる神事ではなく、霊的な存在との接触を感じさせる神秘的な背景が「怖さ」を増しています。

このような環境で儀式に立ち会うことで、心の奥底に潜む恐れや敬意が呼び起こされることがあります。

多くの参拝者が「何かに見られているような気がした」「空気が張りつめていた」と感想を述べており、その非日常的な体験が強く印象に残るのです。

結果として、吉備津神社はただ美しいだけの観光地ではなく、深い精神性と畏怖を伴う聖域として訪れる人々の心に刻まれています。

吉備津神社が怖いとされる理由その2

もうひとつ、吉備津神社が「怖い」とされるのは、古くから伝わる温羅(うら)伝説に関係しています。この伝説は、単なる昔話ではなく、実際にこの地で語り継がれてきた歴史的な物語であり、その中には非常に血なまぐさいエピソードが含まれています。

特に吉備津彦命と温羅の激しい戦いは、まるで神話とホラーが交差するような内容で知られています。

例えば、温羅が矢で目を射抜かれ、流れ出た血が川となり「血吸川」と呼ばれるようになったという話や、討ち取られた温羅の首が生きたままうなり続けたという伝承など、リアリティを帯びた恐ろしさを持っています。

こうした描写は単なる象徴的な神話を超え、まるで現実にあった出来事のように迫ってくるため、聞くだけでも背筋が寒くなるような印象を与えます。

さらに重要なのは、吉備津神社が温羅の霊を鎮めるための神事を今も継続して行っている点。鳴釜神事もその一つであり、悪役とされる存在でさえも敬意をもって祀るという文化は、日本人の死生観や宗教観の深さを感じさせます。

討伐した側の神と討伐された側の霊が同じ境内に祀られていること自体が、どこか不穏で、かつ重厚な歴史の積み重ねを物語っています。

吉備津神社の境内には、温羅を祀る神社が併設されており、吉備津彦命を祀る本殿と対をなすように存在しています。

この構造そのものが、訪れた人に複雑な感情を抱かせ、単なる美しい神社とは異なる「意味のある怖さ」を感じさせる一因となっています。

このように、吉備津神社に伝わる温羅の物語は、正義と悪という単純な構図では語れない深みを持っており、そこに宿る霊的な緊張感が、神社の「怖さ」として今も息づいているのです。

吉備津神社が怖いとされる理由その3

吉備津神社の「怖さ」の根本には、その空間全体が持つ厳粛で圧倒的な雰囲気があります。

特に建築様式に注目すると、「比翼入母屋造(ひよくいりもやづくり)」という全国でも唯一の構造を持つ本殿と拝殿、さらに360メートルにも及ぶ長大な回廊が印象的。

その荘厳な造りと神秘的な空気は、初めて訪れる人を圧倒するだけでなく、言葉にできないような畏怖の念を呼び起こします。

この神社は、神体山として古くから信仰されてきた吉備中山の北西麓に位置しており、自然と建築が融合した特別な空間を形成。

吉備中山自体が霊的な意味を持つ山であるため、その麓に広がる神社にも独特の気配が漂っているのです。昼間でも薄暗く、風の音や木々のざわめきがよく響く環境にあるため、静寂の中で感覚が研ぎ澄まされるような体験ができます。

早朝や夕方に訪れると回廊の影が長く伸び、鳥のさえずりや足音すらも、大きく感じられるほどの静けさに包まれます。

そうした環境に身を置くと、まるで時間の流れがゆっくりになったような、非日常的な感覚に陥ることがあります。

さらに、本殿や御釜殿といった歴史ある建造物には、数百年にわたる信仰の歴史が染みついており、訪れる人によっては「気配」や「圧力」のようなものを感じることもあるでしょう。

これは恐怖というよりも、神聖な場所に対する自然な畏敬の念であり、日本文化特有の「怖さ」の一形態とも言えます。

このように、吉備津神社が持つ空間の力、歴史の重み、そして自然との一体感が相まって、単なる観光地ではない「心に残る体験」としての怖さを感じさせるのです。

結果として、この神社を訪れる人々は、ただの観光気分ではなく、心を正して向き合うべき「特別な場所」としてその存在を認識するようになるのです。

吉備津神社は怖い?:訪問に際して

吉備津神社と吉備津彦神社の違い

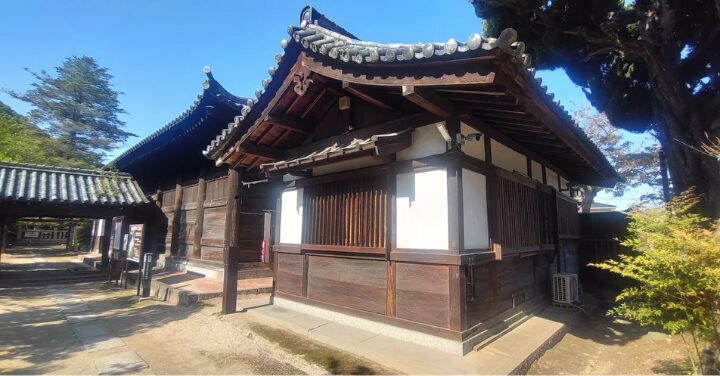

吉備津神社と吉備津彦神社は、岡山市内に位置する二つの重要な神社であり、いずれも大吉備津彦命を祭神としています。名前や祭神が似通っており混同しがちですが、実際にはさまざまな違いがあります。

歴史的背景や建築様式、そして神社としての役割まで、知れば知るほど興味深い違いが明らかになります。

吉備津神社は岡山市北区吉備津にあり、かつての備中国の一宮として祀られてきました。一方、吉備津彦神社は北区一宮に鎮座し、備前国の一宮としての歴史を持っています。

これは、古代の吉備国が備前・備中・備後の三国に分割されたことに由来し、同じ神の御霊が三国に分かれて祀られることになった結果。

吉備津神社の特徴は、何と言ってもその建築の壮麗さにあります。特に国宝に指定されている本殿と拝殿は、全国で唯一の「比翼入母屋造(吉備津造)」という建築様式を採用しており、神社建築としての希少価値が高いとされています。

さらに360メートルにも及ぶ長大な回廊や、重厚な御釜殿など、見どころが豊富で、建築美に魅せられる参拝者も少なくありません。

一方の吉備津彦神社は、吉備津神社と比較するとやや小規模ながら、その配置美と自然との調和において独自の魅力を放っています。

鳥居から本殿まで一直線に続く参道は、夏至の日には正面から太陽が昇るように設計されており、その神秘的な光景を目当てに訪れる人も多い。敷地内にある池や森林も美しく、自然の中に溶け込むような神社の在り方に心が和みます。

吉備津彦神社には「温羅神社」と呼ばれる末社が併設されています。これは、かつて吉備津彦命が退治したとされる鬼・温羅を祀る神社であり、敵対した存在であっても敬意を払い祀るという日本独自の死生観の象徴。

この文化的価値は高く神社が単なる信仰の場ではなく、過去の歴史や物語を伝える「語りの場」として機能していることを示しています。

こうして見ていくと、吉備津神社と吉備津彦神社は、それぞれが異なる魅力を持った神社であることがわかります。

吉備津神社は圧倒的なスケールと建築的な美しさを、吉備津彦神社は自然との一体感と歴史的な深みを特徴としており、どちらも吉備の文化を知る上で欠かせない存在。

両方を訪れることで、吉備津彦命の物語と、それを取り巻く人々の信仰の厚さを、より深く実感できるでしょう。

吉備津神社のパワースポット

吉備津神社は荘厳な建築や深い歴史に加えて、霊的なエネルギーが満ちる場所としても広く知られています。特に「パワースポット」として訪れる価値のある場所が境内に複数あり、それぞれが独自のご利益やエネルギーを宿していると考えられています。

こうした場所を意識して巡ることで、より心に響く参拝体験ができるでしょう。日常の喧騒から離れ、静けさの中で自分自身と向き合う機会にもなります。

最初に紹介するのは、吉備津神社の霊的中心ともいえる「御釜殿(おかまでん)」。ここでは、全国的にも珍しい「鳴釜神事(なるかましんじ)」が執り行われており、釜の鳴る音によって吉凶を占います。

神事が行われていない時間帯でも、御釜殿に足を踏み入れると、静寂の中に漂う特別な緊張感や荘厳な空気を感じ取ることができます。

伝説では、討伐された温羅の首がこの場所に埋められているとされており、その神秘性と霊的エネルギーから、悩みや迷いを抱える人にとっての「心を整える場所」として人気を集めています。

次に注目すべきは、吉備津神社の本殿から南北に延びる「回廊」。この回廊は全長約360メートルにもおよぶ長大な通路で、神聖な空気が満ちていると感じる人も多いです。

石段や微妙な起伏が自然のままに残されており、歩くことで身体と心のバランスを整える効果があるとも言われています。

晴れた日には木漏れ日が差し込み、雨の日にはしっとりとした雰囲気が広がるなど、季節や天候によって表情が変わるのも魅力のひとつ。歩くごとに心が静まり、日常を忘れて自分の内面と向き合える貴重な空間です。

吉備津神社の背後に位置する「吉備の中山」も重要なパワースポットとして知られています。この山は古代より神体山として崇められており、山頂には大吉備津彦命の御陵とされる「中山茶臼山古墳」があります。

登山道を歩きながら鳥の声や風の音に耳を傾けていると、自然と一体となったような感覚を得られるでしょう。

山中には古代祭祀跡とされる遺構も残っており、ただのハイキングコースではなく、歴史と信仰が交錯するスピリチュアルな空間として多くの参拝者を惹きつけています。

他にも、北随神門・南随神門といった重要文化財に指定された門や、摂末社群、神池など、多くの見どころがあります。それぞれが歴史の断片を伝えており、まるで時代を遡るかのような感覚を味わえるでしょう。

こうしたスポットを丁寧に巡ってみることで、吉備津神社が単なる観光地や歴史的建築物ではなく、現代人の心に寄り添い、再生と癒しを与えてくれる場所であることが実感できます。

授与品

吉備津神社では、伝統あるお守りやお札をはじめ、縁起物や絵馬など、さまざまな授与品が用意されています。これらは参拝者がご利益を持ち帰り、日常生活で神の加護を感じるための大切な手段となっています。

授与品は神社の祈願や祭神とのご縁を形にしたものであり、それぞれに込められた意味を知ることで、より深い信仰を育むことができるでしょう。ここでは数ある授与品の中から、その一部を紹介します。

えと守り: その年の干支に合わせたお守り

学業シール守り: 学童の交通安全と学業成就を祈願するシールタイプのお守り

子授守り: 子宝を授かることを祈願します

勝ち守りは勝負運向上を祈願

夢叶守りは願いの成就を祈願するお守り

桃守り: 災難除けのご利益

桃懐守り: 災難除けと吉備津彦命由来のお守りです

災難除守りは 災害や災難からの守護を

肌守り(小・大)は身に着けて守護を受けるお守りです

吉備津こまいぬ

吉備津神社には江戸時代から続く「吉備津こまいぬ」という特徴的なお守りがあります。これは立った犬と座った犬、鳥の三体が一つになった素朴な土細工で、古くから愛されてきました。

犬のお守り: 火難・盗難除けの御利益

鳥のお守り: 食事の際ののど詰まり防止の御利益

このこまいぬは吉備津神社に数百年前から伝わる伝統的なお守りで、その素朴な姿が人気を集めています。

お守りを選ぶ際は、自分の願いや状況に合ったものをじっくり選ぶのがおすすめ。神職に相談すれば、より適した授与品を紹介してもらえます。

吉備津神社を訪れた際は、こうした授与品を通して神様とのつながりを感じてみてください。

参拝方法

吉備津神社を訪れる際には、一般的な神社と同様の作法を守りつつ、この神社ならではの特徴にも配慮することが大切。心を込めて丁寧に参拝することが、より深いご利益につながる第一歩となります。

参拝の基本として「二拝・二拍手・一拝」の作法を守ることが重要。鳥居をくぐる前には軽く一礼し、参道の中央ではなく端を歩くようにします。

これは中央が神様の通り道とされているため。手水舎で手と口を清めてから本殿へ向かいましょう。

吉備津神社ならではの注意点としては、回廊の歩き方と御釜殿でのマナーが挙げられます。回廊は全長360メートルにも及ぶため、歩く際にはゆっくりとした足取りで静かに進むのが理想。

途中で立ち止まって写真を撮ることもできますが、他の参拝者の妨げにならないよう配慮しましょう。

御釜殿では、鳴釜神事が行われていることも多く、特にその時間帯は静粛を保つ必要があります。また、神事に参加する場合は事前の申し込みが必要ですので、公式サイトや社務所で確認するのが安心です。

このように、基本的な参拝マナーに加え、吉備津神社特有の空間と儀式に敬意を払うことで、より一層心に残る体験ができるでしょう。

吉備津神社への行きかた

吉備津神社は岡山県岡山市北区吉備津に位置しており、公共交通機関でもアクセスがしやすい場所にあります。初めて訪れる人にとっても迷いにくく、スムーズにたどり着けるのが魅力。

ここでは、電車・バス・車の3つの方法でのアクセスについて詳しくご紹介します。

公共交通機関でのアクセス方法として最も一般的なのが電車。JR西日本の吉備線(愛称:桃太郎線)に乗り、「吉備津駅」で下車します。

駅から吉備津神社までは徒歩約10分で、案内看板も整備されているため迷うことは少ないでしょう。電車の本数は1時間に1〜2本と限られているため、事前に時刻表を確認しておくと安心です。

バスを利用する場合は、岡山駅西口から発車する備北バスや中鉄バスが便利。「吉備津神社参道口」や「吉備津神社」バス停で下車すれば、そこから徒歩数分で神社に到着できます。

ただし、バス路線は一部が休止中の場合もあるため、最新の運行情報を公式サイトやバス会社の案内で確認するようにしてください。

車でのアクセスを希望する場合は、山陽自動車道「岡山IC」または岡山自動車道「岡山総社IC」からそれぞれ約15〜20分で到着できます。

神社には普通車400台分の駐車場が完備されており、大型車も4台まで駐車可能。観光シーズンや初詣の時期は混雑が予想されるため、時間に余裕を持って出かけるのがおすすめ。

吉備津神社は交通アクセスが良好で、参拝者にとっても訪れやすい立地にあります。交通手段に応じて最適なルートを選び、神秘と歴史が息づくこの神社をゆったりと満喫してみてください。