近しい方を亡くされ、喪に服している中で「神社へお参りしても良いのだろうか」と深く悩んではいませんか?

特に、喪中に神社参拝が慎まれる理由や、神道と仏教、さらには宗派による考え方と違いについて、明確な知識を持っている方は多くはないかもしれません。

喪中・忌中の一般的な期間と違いを正しく理解し、具体的にいつまで参拝を控えるべきか、その「忌明け」後の神社参拝の判断基準は、失敗や後悔を避けるためにも知っておきたい重要なポイント。

また、もし知らずに神社参拝をしてしまった時の対応方法や、お守りの購入、おみくじ・祈祷の可否についても気になるところ。

さらに、新年を迎えるにあたり、初詣や厄払いなど行事への参加はどうすればよいのか、年末年始の参拝や正月飾りのマナーなど、具体的な疑問は尽きないことでしょう。

この記事では、あなたのそんな尽きない不安や疑問を一つひとつ丁寧に解消し、心穏やかに故人を偲ぶための指針を詳しく解説します。

本記事の内容

- 喪中と忌中の正確な意味と、守るべき期間の違い

- 神社への参拝を控えるべき理由と具体的な期間

- 忌明け後の参拝マナーや、初詣・厄払いなどへの参加可否

- 喪中の神社参拝に関するよくある疑問とその対処法

喪中いつまで神社はダメ?基本知識と期間

なぜ喪中に神社参拝が慎まれるの?

喪中の期間に神社への参拝が慎まれる背景には、日本の伝統的な信仰である神道の考え方が深く関わっています。

神道では、死を「穢れ(けがれ)」として捉える思想があり、この穢れが神聖な場所である神社に持ち込まれることを避けるべき、という考えが根底にあります。

しかし、ここでいう「穢れ」は、一般的にイメージされる不潔さや罪といった否定的な意味合いとは少し異なります。本来は、大切な人を失った悲しみによって生命力が落ち、気が枯れてしまった状態、すなわち「気枯れ(けがれ)」を指すとされています。

心身ともに深く悲しみ、落ち着かない状態で神様の前に進み出るのは、むしろ神様に対して失礼にあたるという、遺族の心情を深く慮った配慮から生まれた慣習なのです。

このように、神域である神社の清浄さを保つため、そして何よりも、遺された家族が外部の喧騒から離れ、心静かに故人を偲び、自身の心を癒す大切な時間を確保するために、喪中の神社参拝は控えるべきだと考えられてきました。

この習慣は、故人、遺族、そして神様それぞれに対する深い敬意と配慮から生まれた、日本の美しい作法の一つと言えます。

神道と仏教、宗派による考え方と違い

喪中における参拝の可否は、信仰する宗教によってその考え方が全く異なります。特に、日本の文化に深く根付いている神道と仏教では、死生観が根本的に違うため、それに伴う作法にも明確な違いが見られます。

神道における考え方

前述の通り、神道では死を「穢れ」と見なします。そのため、この穢れが残っているとされる期間、特に「忌中」と呼ばれる最初の約50日間は、神様が鎮座する神聖な場所である神社への参拝を控えるのが基本的なマナー。

神社の鳥居をくぐることも、神域へ立ち入る行為と見なされるため、同様に避けるべきとされます。神社で執り行われるお祭りやご祈祷への参加も、慶事や公の場への参加と見なされるため控えるのが通例です。

仏教における考え方

一方で、仏教において死は穢れとは考えられていません。死は、この世の生を終え、次の世界へと生まれ変わる輪廻転生の一部であり、自然な過程と捉えられています。

したがって、仏教の寺院であれば、喪中や忌中であってもお参りすることに何ら差し支えありません。

むしろ、故人の冥福を祈り、成仏を願うために、四十九日法要などの儀式を執り行ったり、積極的にお寺へ足を運んだりすることが奨励されることもあります。

新年を迎える際の初詣なども、寺院であれば忌中期間中であっても問題なく参拝できます。

浄土真宗の特別な考え方

仏教の中でも、浄土真宗では「往生即成仏(おうじょうそくじょうぶつ)」という教えがあります。これは、阿弥陀仏を信じる者は亡くなると同時に極楽浄土へ往き、仏になるという考え方。

そのため、他の宗派のように故人の魂がさまようとされる期間が存在せず、「忌中」や「喪中」という概念自体がありません。したがって、浄土真宗の門徒であれば、期間に関わらず神社へ参拝しても問題ないとされています。

このように、「喪中だから参拝は一切ダメ」と一律に考えるのではなく、神道と仏教、さらには宗派ごとの死生観の違いを理解した上で、それぞれの場に応じた適切な行動を心掛けることが大切になります。

| 宗教・宗派 | 死生観 | 忌中・喪中の参拝 |

| 神道 | 死を「穢れ」と捉える | 忌中(約50日間)の神社参拝は控える |

| 仏教(一般) | 死を輪廻転生の一部と捉える | 忌中・喪中を問わず寺院への参拝は問題ない |

| 仏教(浄土真宗) | 往生即成仏(死後すぐに成仏する) | 忌中・喪中の概念がなく、参拝に制限はない |

喪中・忌中の一般的な期間と違い

「喪中」と「忌中」は、どちらも近しい方を亡くした後に故人を悼み、身を慎む期間を指す言葉。しかし、その目的や意味合い、そして期間の長さには明確な違いがあります。

これらの違いを正確に把握することが、社会生活を送る上での適切な行動に繋がります。

「忌中」と「喪中」それぞれの意味

忌中は、故人の死後、特に厳格に身を慎むべきとされる期間を指します。この期間の考え方は、宗教によって異なります。

仏教では、故人の魂が次の生へと旅立つための準備期間とされています。故人がより良い世界へ行けるよう、遺族は四十九日法要を終えるまでの49日間、七日ごとの法要を通じて故人の冥福を祈ります。

一方、神道では、故人が亡くなってから五十日祭を終えるまでの50日間を忌中とします。神道では、死を「穢れ(けがれ)」と捉えるため、この期間は故人を祀ることに専念し、外部との接触を極力断ちます。

この神道における「穢れ」とは、道徳的な罪や物理的な不潔さを指すものではありません。その語源は「気枯れ」、つまり生命力の枯渇にあるとされています。

近しい人の死という大きな出来事に直面し、深い悲しみによって心身の活力が著しく低下してしまっている状態、それが「気枯れ」なのです。この状態での神社参拝は控えるべきだと考えられてきました。

この忌中の終わりを「忌明け」と呼び、一つの大きな区切りとなります。

喪中は、忌中の期間を含む、より長期にわたる期間のこと。主な目的は、遺された家族が故人を偲び、深い哀悼の意を表すこと。同時に、悲しみから立ち直り、徐々に日常生活へと心を戻していくための大切な時間でもあります。

この期間中は、結婚式などの慶事への出席や、旅行、派手な宴席への参加を控えるのが一般的な習わし。

期間は故人との関係性にもよりますが、一般的には故人が亡くなってから約1年間(一周忌法要まで)とされる場合が多いでしょう。

具体的な期間の目安と数え方

忌中や喪中の具体的な期間は、宗教や故人との関係の深さによって異なります。

まず、忌中の期間として最も一般的なのが、仏式の「四十九日」と神式の「五十日」です。日数の数え方は、亡くなった当日を1日目として計算するのが基本。例えば、1月1日に亡くなった場合、四十九日は2月18日となります。

かつて、明治時代には「服忌令(ぶっきりょう)」という法令で、故人との関係性(親等)に応じた忌中と喪中の期間が細かく定められていました。

現在この法令に法的な拘束力はありませんが、社会的な慣習としてその考え方が今なお参考にされることがあります。

以下は、かつての服忌令を基にした、故人との関係性による期間の目安です。

| 故人との関係 | 忌中期間(目安) | 喪中期間(目安) |

| 親、配偶者 | 50日 | 13ヶ月 |

| 祖父母 | 30日 | 150日 |

| 子、兄弟姉妹 | 20日 | 90日 |

| 曽祖父母 | 20日 | 90日 |

| 叔父・叔母 | 20日 | 90日 |

これらの期間はあくまで伝統的な目安。現代では、ライフスタイルの変化に伴い、地域の慣習や各家庭の事情、故人との生前の関係性の深さなどを考慮して、より柔軟に対応することが一般的になっています。

「忌明け」後の参拝の基準

忌中の期間が終わり、「忌明け」を迎えれば、神社への参拝は基本的に問題ないとされています。神道で重視される死の穢れ(気枯れ)が、時間の経過と儀式によって祓われたと見なされるため、再び神様のもとへお参りすることが可能になります。

判断の最も明確な基準

参拝が可能かどうかの最も分かりやすい判断基準は、忌明けの儀式を正式に終えているかという点。仏式であれば四十九日法要、神式であれば五十日祭がこれにあたります。

これらの儀式をもって忌明けとなるため、これ以降であれば、たとえまだ喪中期間(約1年間)であっても、神社に参拝することがマナー違反になることはありません。

参拝における心構え

ただし、忌明け後すぐに参拝する際には、いくつか心に留めておきたい大切な点があります。

まだ故人を偲ぶ喪中であることに変わりはないため、お祝い事の要素が強いご祈祷(安産祈願や合格祈願など)を申し込んだり、華美な服装で参拝したりするのは控えた方が賢明です。

まずは、静かに手を合わせ、日々の暮らしへの感謝を神様に伝え、故人の魂が安らかであることを祈る、という謙虚な気持ちで参拝するのが望ましいでしょう。

また、忌明け後の最初の参拝は、無事に忌明けを迎えられたことの「奉告(ほうこく)」と感謝を神様に伝える良い機会でもあります。

もし、忌中に知らずに参拝してしまったことなどが心に掛かっている場合は、この最初の参拝の際に、心の中で丁重にお詫びをしてからお参りすると、より清々しい気持ちになれるはずです。

最終的には、ご自身の気持ちが落ち着き、前向きな気持ちで神様と向き合えるかどうかも、参拝に赴く上での一つの大切な基準となります。

喪中いつまで神社はダメ?具体的な行動マナー

すでに神社参拝をしてしまった時

喪中や忌中に関する慣習を知らずに、誤って神社へ参拝してしまった、あるいは鳥居をくぐってしまったという場合でも、過度に自分を責めたり心配したりする必要はありません。

神様が罰を与えるといったことは決してありませんので、まずは落ち着いて、誠実に対応することが大切です。

基本的な対処法

最も丁寧で望ましい対応は、忌明けを待ってから、以前参拝してしまった神社へもう一度足を運ぶこと。そして、拝殿の前で、まず「先日は知らずにお参りをしてしまい、大変失礼いたしました」と心の中で神様にお詫びを伝えます。

その上で、改めて日頃の感謝を込めてお参りをします。基本的には、これだけで十分な対応と言えます。大切なのは、知らなかったとはいえ失礼をしてしまったという事実を認め、お詫びしようとする真摯な気持ち。

不安が残る場合

それでも気持ちが晴れない、どうしても不安が残るという場合は、その神社の社務所を訪ねて神職に相談するのも一つの良い方法です。

その際は、境内に入る前にまず社務所へ向かい、「忌中とは知らずに参拝してしまったのですが」と正直に事情を説明してください。

多くの場合、神職から「お気になさらずに。忌明け後にまたお参りください」といった、心安らぐ言葉をかけてもらえるはず。

状況によっては、希望すればお祓いをしてもらうことも可能ですが、多くの場合、お祓いまでせずとも、相談すること自体で気持ちが落ち着くでしょう。

意図せずしてしまったことに対して、誠実に対応しようとする心こそが、神様にとっても最も尊いものであると言えます。

お守りの購入やおみくじ・祈祷の可否

忌明け後の喪中期間において、神社で受けられる様々な授与品や儀式について、どれが許容され、どれを控えるべきか、その行為の性質によって判断が分かれます。

お守りの購入・返納

お守りは、神様のご神徳やご加護をいただくためのものであり、お祝い事とは本質的に異なります。

したがって、忌明け後の喪中期間であれば、新しいお守りを受けたり、一年間お世話になった古いお守りを納めたりしても、全く問題ないとされています。

ただし、忌中の期間は神社への立ち入り自体を控えるべきですので、お守りの授与や返納も同様に避けるのがマナー。

おみくじ

おみくじは、新年の運勢を占うといった楽しみや、祝い事としての側面が強いと捉えられることがあります。そのため、故人を偲ぶ期間である喪中の間は、控えた方が無難であるという考え方が一般的。

しかし、一方で、今後の生活の指針として神様からの御神託(メッセージ)をいただく、という神聖な側面も持ち合わせています。

一概に禁止されているわけではありませんが、もし引くのであれば、結果に一喜一憂して大声を出したりせず、書かれている内容を静かに受け止め、自らの行いを省みるという謙虚な姿勢が大切です。

ご祈祷(七五三、厄払いなど)

七五三、安産祈願、合格祈願、そして厄払いなどのご祈祷は、人生の節目における幸福や安寧を願う儀式であり、明確な「お祝い事」や「ハレの行事」にあたります。

したがって、喪に服している期間(約1年間)は、原則として控えるのが望ましいとされています。

もし、ご家族の事情でどうしてもご祈祷を受けたい場合は、忌明け直後ではなく少し時間を置いてから行う、あるいは事前に神社へ電話などで相談し、適切な時期についてアドバイスを求めるのが賢明です。

初詣や厄払いなど行事への参加は?

喪中の期間は、多くの人が参加する新年のお祝いである初詣や、人生の節目に行われる厄払いといった年中行事への参加について、どのように判断すればよいか迷うことが多いでしょう。

初詣

初詣は、新しい年の始まりを祝い、旧年への感謝を伝え、新年の無病息災や平安を祈る、日本にとって最も大きな年中行事の一つ。そのお祝い事としての性格から、かつては喪中の初詣は厳に慎むべきとされてきました。

しかし、現代社会ではその考え方も大きく変化し、忌中(約50日間)さえ明けていれば、喪中であっても初詣に行くことは問題ない、とするのが一般的な見解となっています。

ただし、その際には喪に服している身であることをわきまえ、周囲への配慮を忘れないことが大切。例えば、友人や知人と会った際に「あけましておめでとうございます」というお祝いの言葉を自ら発するのは避けること。

「今年もよろしくお願いします」といった挨拶に留める、華美な服装は避ける、といった心遣いが求められます。晴れやかな気持ちでお祝いするというよりも、静かに一年間の感謝を捧げ、故人の冥福と家族の平安を祈るという心持ちで参拝することが望ましいでしょう。

厄払い

厄年は、人生において災厄が多く降りかかるとされる年であり、その災いを避けるための厄払いは重要な祈願です。しかし、これもまた人生儀礼の一つとして、お祝いの要素を含むと解釈されることがあります。

そのため、一般的なご祈祷と同様に、喪中期間(約1年間)は避けるのが望ましい、とする考え方が主流です。

厄払いは、一般的には新年から節分までの間に行うのが良いとされていますが、実際には年間を通して受け付けている神社がほとんど。

もし喪中と厄年が重なってしまった場合は、無理にその年に行おうとせず、一周忌を終えて喪が明けてから、改めて厄払いを受けるという選択肢も十分に考えられます。

どうしてもその年に受けたいあるいは不安が強いという場合は、まず神社に直接相談し神職の判断やアドバイスを仰ぐのが最も安心できる方法です。

年賀状や正月飾りのマナー

喪中に年末年始を迎える際には、通常の年とは異なる特別な配慮が求められます。神社への参拝だけでなく、お正月に関連する様々な伝統的な習慣についても、その意味を理解し、適切なマナーを心掛けることが大切です。

年賀状のやり取り

新年を祝う言葉である「賀」が含まれる年賀状は、喪中には送らないのが原則。

代わりに、相手が年賀状の準備を始める前の11月中旬から12月上旬頃に「喪中欠礼はがき(年賀欠礼状)」を送り、喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただく旨を事前にお知らせします。

もし喪中はがきを出していない相手から年賀状を受け取った場合は、松の内(1月7日頃)が明けてから、寒中見舞いとして返信するのが丁寧な対応です。

正月飾り

門松やしめ縄、鏡餅といった正月飾りは、新年の福をもたらす「年神様(としがみさま)」をお迎えし、新年を盛大に祝うためのもの。これらは明確な慶事の象徴であるため、喪中の期間は一切飾らないのが習わしです。

おせち料理とお年玉

おせち料理も、五穀豊穣や子孫繁栄などを願う縁起の良い食材を詰め合わせた、新年を祝う「祝い膳」ですので、本来は控えるべきとされています。しかし、これは家庭内のことでもあるため、最近では考え方も多様化しています。

お祝いの象徴である伊勢海老や紅白かまぼこ、鯛などを避け、筑前煮など普段の食事の延長線上にあるような料理を質素に用意するのであれば問題ない、とする家庭も増えています。

お年玉については、子どもたちへの心遣いとして、「お小遣い」という名目であれば渡しても差し支えありません。

その際、ポチ袋は「お年玉」と明記された華やかなものではなく、無地のものや干支の絵柄程度のシンプルなデザインのものを選ぶといった配慮をするとより丁寧です。

忌明け後の神社での参拝方法

忌明けを迎え、清々しい気持ちで再び神社へお参りする際には、日本の伝統的な参拝作法を改めて確認し、守ることが大切です。

喪が明けたからといって特別な作法が加わるわけではありませんが、それぞれの作法に込められた意味を理解することで、より深く、敬虔な気持ちで神様と向き合うことができるでしょう。

- 鳥居をくぐる前の一礼:敬意の表明鳥居は、神様が鎮まる神域と私たちの住む俗世を分ける結界。境内に入る前にまず立ち止まり、「お邪魔します」という気持ちを込めて深く一礼します。

参拝を終えて境内から出る際も、社殿の方へ向き直り、「ありがとうございました」という感謝を込めて一礼するのが丁寧な作法です。 - 参道は中央を避けて歩く:神様への配慮参道の真ん中は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様がお通りになる道とされています。私たちはその道を避け、左右どちらかの端を歩くのが神様への敬意と配慮の表れです。

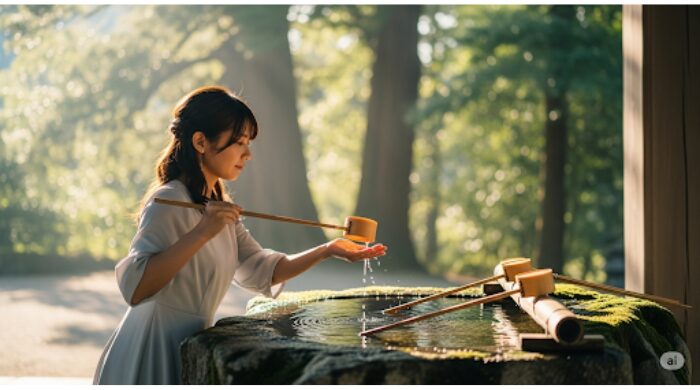

- 手水舎(てみずしゃ)で心身を清める:禊(みそぎ)の実践拝殿に進む前に、手水舎で手と口を洗い清めます。これは、川や海で身を清める「禊」を簡略化した神聖な儀式です。

- まず右手で柄杓(ひしゃく)を取り、たっぷりと水を汲んで左手を洗い清めます。

- 次に柄杓を左手に持ち替え、同様に右手を清めます。

- 再び右手に持ち替え、左の手のひらに水を受け、その水で静かに口をすすぎます。柄杓に直接口をつけるのは厳禁。

- 最後に、残った少量の水で柄杓の柄(え)を洗い流すように清め、元の場所へ伏せて戻します。

- まず右手で柄杓(ひしゃく)を取り、たっぷりと水を汲んで左手を洗い清めます。

- 拝殿での拝礼(二拝二拍手一拝):神拝作法の基本拝殿の前に進み、神様にご挨拶をします。神社での拝礼は「二拝二拍手一拝」が基本。

- まず、お賽銭を丁寧にお賽銭箱に入れます。投げるのではなく、そっと滑り込ませるようにします。

- 姿勢を正し、腰を90度に曲げる深いお辞儀(拝)を2回繰り返します。

- 胸の高さで両手を合わせ、右手を少し下にずらして、2回拍手(かしわで)を打ちます。これは、神様への感謝や喜びを表す行為です。

- ずらした右手を元に戻し、指先をきちんと合わせて、心の中で祈りを込めます。

- 最後に、もう一度深いお辞儀(拝)を1回します。

- まず、お賽銭を丁寧にお賽銭箱に入れます。投げるのではなく、そっと滑り込ませるようにします。

忌明け後の最初の参拝では、日頃の感謝をお伝えすると共に、無事に忌明けを迎えられたことへの奉告と感謝の気持ちを神様に伝えることで、心新たに次の一歩を踏み出すことができるでしょう。

喪中はいつまで神社はダメか迷った時の総まとめ

喪中の神社参拝に関しては、様々な慣習や考え方があり、判断に迷ってしまうこともあるかもしれません。最後に、この記事で解説した重要なポイントを箇条書きでまとめます。

- 神社参拝を厳に控えるべきなのは、主に「忌中」の期間である

- 忌中の期間の目安は、神道で故人の死後約50日間、仏教で約49日間である

- 忌中さえ過ぎていれば、まだ「喪中」であっても神社への参拝は基本的に可能となる

- お寺への参拝は、死を穢れと捉えないため、忌中・喪中を問わずいつでも問題ない

- 神道で参拝を控えるのは、死を非日常とする「穢れ(気枯れ)」の考え方に基づく

- 「穢れ」とは、不潔さや罪ではなく、悲しみによる生命力の減退(気枯れ)を指す言葉だ

- もし誤って忌中に参拝してしまったら、忌明け後に改めて参拝し、お詫びすれば大丈夫

- 喪中の初詣は、忌明け後であれば問題ないというのが現代の一般的な見解である

- 七五三や厄払いなどのお祝い事やご祈祷は、喪中期間(約1年間)が明けてからが望ましい

- お守りの授与や返納は、お祝い事ではないため、忌明け後であれば問題ない

- おみくじは楽しみの要素が強いため控えるのが無難だが、引く場合は静かに結果を受け止める

- 年賀状、正月飾り、おせち料理など、新年を祝う行為は喪中期間は控えるのがマナー

- 最終的な判断に迷った際は、参拝したい神社の神職に直接相談するのが最も確実で安心だ

- 何よりも大切なのは、故人を心から偲び、神様とご先祖様への敬意を払う気持ちである

- 伝統的な慣習を尊重しつつ、地域の慣習やご家族の意向も踏まえて柔軟に判断する