歴史ある由緒正しき神社として知られ、東京十社の一つとしても数えられる根津神社。多くの参拝者を集める古社である一方で、「根津神社は怖い」という噂が一部にはあるようです。

怖いというのはどういうことなのでしょうか。背景にはどんな理由があるのでしょう。訪問したいけれど、怖いのは気になるという人もいるかもしれません。

本記事では、そうした「怖い」と言われる理由を紐解きながら、根津神社が持つ魅力と参拝のポイントをご紹介。神社の歴史、御祭神のご利益、スピリチュアルな一面まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

根津神社訪問の参考にしていただければ幸いです。

本記事の内容

- 根津神社が「怖い」と言われる背景

- 実際に参拝した人々のスピリチュアルな体験例

- 境内の空気感や千本鳥居が与える心理的影響

- 怖い印象の裏にある神聖さと深いご利益

根津神社は怖いのか:その魅力

根津神社とは

根津神社は東京・文京区に鎮座する、由緒ある格式高い神社。その歴史は非常に古く、今からおよそ1900年前、日本武尊(やまとたけるのみこと)によって創祀されたと伝えられています。

これほどまでに長い歴史を持つ神社は都内でも珍しく、まさに古社と呼ぶにふさわしい存在。「東京十社」の一つとしても数えられ、古くから多くの参拝者に親しまれてきました。

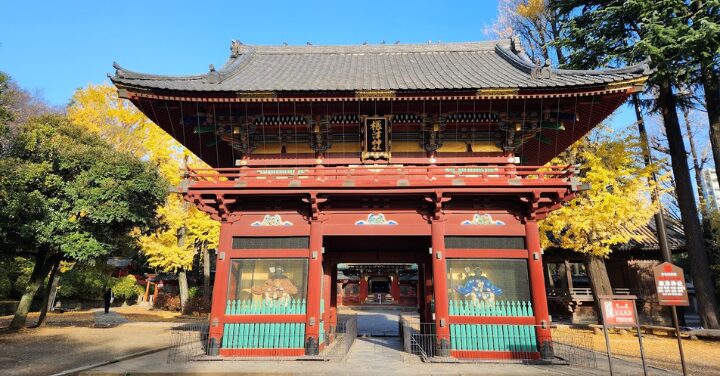

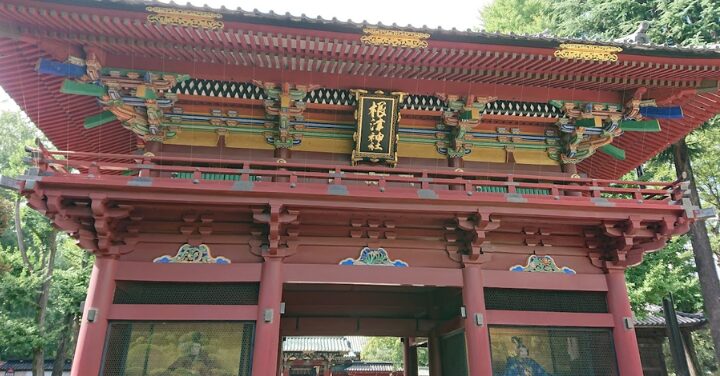

江戸時代には、五代将軍・徳川綱吉が大規模な社殿の造営を行い、現在もその姿をとどめています。当時建てられた建物は、いずれも非常に精巧で美しく、国の重要文化財として保護・保存されています。

楼門、本殿、幣殿、拝殿、唐門、西門、透塀など、江戸中期の典型的な建築様式である「権現造(ごんげんづくり)」が用いられており、全体が統一感のある美しい構成になっています。

中でも漆塗りが施された柱や、細やかな木彫り装飾の数々は訪れる人々を魅了し、建築美術としても価値が高いと評価。

根津神社は一介の神社ではありません。都心にありながら深い自然と歴史、文化、そして信仰の息づく場所であり、訪れる人に心の平穏や力を与えてくれる精神的な拠り所でもあるのです。

御祭神とご利益

根津神社の主祭神には、須佐之男命(すさのおのみこと)、大山咋命(おおやまくいのみこと)、誉田別命(ほんだわけのみこと)の三柱が鎮座しています。

須佐之男命は古代神話に登場する英雄的な神で、災厄を退け、災いを浄化する力を持つとされています。そのため、厄除けや邪気払いのご利益があると広く信じられています。

大山咋命は山や水の守り神であり、特に農業や醸造、土地の守護に関わる神様。商売繁盛や産業の繁栄を願う人にとって、非常に心強い存在です。

誉田別命は、八幡神としても知られ、勝負運や出世運を授ける神様として多くの武士や戦国武将にも信仰されてきました。現代においても、スポーツ選手や受験生、ビジネスで成功を目指す人々にとっては大切なご神徳を持つ神様。

また、相殿神として祀られているのが、大国主命(おおくにぬしのみこと)と菅原道真公(すがわらのみちざねこう)。大国主命は縁結びの神様として非常に有名で、良縁や人間関係を望む人たちから熱い信仰を集めています。

菅原道真公は言わずと知れた学問の神様であり、試験合格や知識向上を願う学生たちからの支持が厚いことで知られています。

受験のシーズンになると、多くの学生やその家族が道真公のご利益を求めて参拝に訪れます。また、恋愛成就や結婚祈願に訪れる人たちは、大国主命に願いを捧げ、心を込めて祈りを捧げます。

根津神社は複数の神様が祀られ、災厄除け、厄払い、商売繁盛、学業成就、良縁成就、勝負運向上など、あらゆる願いに応える懐の深い神社。訪れる人々の願いに寄り添ってくれる場所として、多くの人に愛され続けているのです。

怖いと言われる理由

根津神社に対しては、一部で「怖い」と感じる声があるのも事実。これは必ずしもネガティブな意味ではなく、神聖な場所に対する畏敬や霊的な感受性によるものと捉えることができます。

そうした声があがる理由を3つの観点からご紹介します。

まず1つ目は、乙女稲荷神社や駒込稲荷神社の持つ「張りつめた気配」。これらは根津神社の境内社として存在し、古来より神格の高い神や眷属が祀られてきた場所。

特に駒込稲荷神社は、徳川将軍家の屋敷稲荷でもあり、気高く厳粛な雰囲気を持っています。

その空気感に敏感な人が「怖い」と感じてしまうことは珍しくありません。また、鳥居をくぐった瞬間に空気が変わるように感じるという声もあり、独特の神気が体感できることが「圧」を感じる原因になっている可能性もあります。

2つ目は、スピリチュアルな体験談に起因する印象。SNSやブログでは「参拝後に不思議な夢を見た」「体が重くなった」「突然涙が出た」などの体験談が散見されます。

これらは単に偶然ではなく、その土地に宿る歴史的・霊的なエネルギーが強いからこそ、敏感な人に何らかの影響を及ぼすと考えられます。

神社に足を踏み入れた瞬間、あるいは拝殿に立った瞬間に「見られているような感覚」や「言葉にできない感情の高まり」を覚える人もおり、こうした体験が「怖さ」の印象に繋がっているのです。

3つ目は、千本鳥居の圧倒的なビジュアルによる心理的効果です。鳥居が何十本も連なる通路は、確かに神秘的で非日常の空間。その中を進むにつれて光が遮られ、まるで異界へと誘われるような錯覚を覚える人も。

このような空間演出が、一部の人には「不気味」と感じられる要因となっています。特に夕方や曇天の日に訪れると、鳥居の連なりがより一層暗く感じられ、視覚的にも聴覚的にも普段とは違う緊張感を伴う空間に包まれることがあります。

このように、根津神社の「怖い」という印象には、霊的・歴史的な背景や空間の演出が複合的に関係しています。決して恐ろしい場所ではなく、むしろその奥深さと神秘性が、多くの人を惹きつけてやまない理由とも言えるでしょう。

根津神社は怖いところなのか

「根津神社は本当に怖い場所なのか?」という疑問に改めて向き合ってみましょう。結論から言えば、根津神社は決して危険な場所ではなく、むしろ神聖で守られた空間です。

怖さを感じるという声の多くは、神社が持つ霊的な力や荘厳な雰囲気に対する、畏れや敬意の表れと考えるのが自然。

理由として、根津神社が長い歴史の中で幾多の災害を乗り越えてきた「強運の神社」である点が挙げられます。江戸の大火、関東大震災、東京大空襲を経ても社殿が現存していることは、単なる偶然とは思えません。

このような背景を持つ神社に立ち入るとき、人は無意識のうちに「何か大きな力」に触れている感覚を抱くことがあります。まるでその場全体が結界のような役割を果たしており、悪しきものを寄せ付けない気配が漂っていると感じる人もいます。

また、静謐な空気が流れる境内は、日常の喧騒とは一線を画しています。とくに夕暮れ時や雨の日などは、神社特有の静けさが一層際立ち、感受性の高い人には“霊的なもの”を感じさせる空気となる場合もあります。

ですが、それは恐怖ではなく、敬意をもって向き合うべき対象だと理解すれば、心地よさや癒しに変わることも多いのです。むしろその「静寂の力」は、私たちの内面を整え、思考を深める時間を与えてくれます。

実際に参拝した人々の多くは「心がすっきりした」「願いが叶った」「不安が消えた」といったポジティブな感想を持ち帰っています。怖いと感じたとしても、それは内面の変化を促す“気づき”のきっかけになっているのかもしれません。

こうした体験を通じて、参拝者が自分自身の心と向き合い、癒しや前向きな意志を得て帰っていく様子は、根津神社の真の力を物語っていると言えるでしょう。

根津神社は「怖い場所」というよりも、「神聖で力の強い場所」と捉えるのが適切。敬意と感謝の心を持って訪れることで、むしろ前向きなパワーを得ることができるでしょう。

畏れを感じるということは、それだけ深いエネルギーがそこにある証。だからこそ、静かに丁寧に、そして真摯な気持ちで向き合ってみてください。

女性にも人気、縁絡が繋ぐ社

根津神社は、その格式高い歴史に加えて、特に女性に人気のパワースポットとしても知られています。中でも注目されているのが、境内にある「乙女稲荷神社」。

この神社は、名前の通り女性守護の性格を持ち、恋愛成就や良縁にご利益があるといわれている神社です。

乙女稲荷神社の御祭神である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)は、五穀豊穣の神として知られていますが、同時に母性や包容力を象徴する女神でもあります。

そのため、食の恵みのみならず、家庭運や女性の幸せ、さらには人との縁をつなぐ力を持つ存在とされています。

この神社へ続く「千本鳥居」は、根津神社の中でも特に人気のスポット。朱色の鳥居が何本も連なり、幻想的な雰囲気を演出します。くぐり抜けることで邪気が祓われるといわれ、参拝者の心を静かに整えてくれます。

また、これらの鳥居は、願いが成就した方々によって奉納されたものであり、多くの人の想いが重なった場所でもあります。

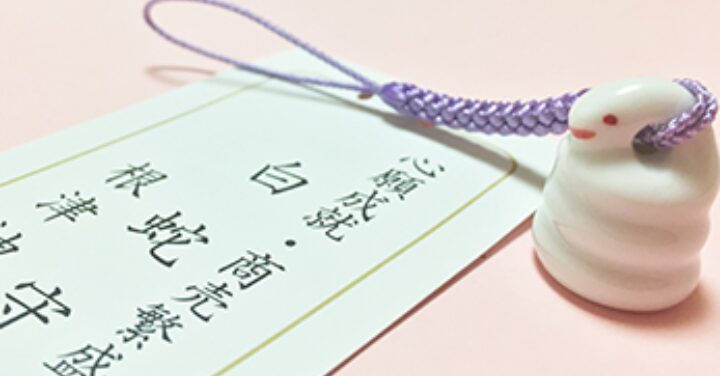

参拝を終えた後は、「縁結び守」を受けて帰るのも良いでしょう。このお守りは、恋愛に限らず、人間関係全般の良縁にご利益があるとされており、柔らかく落ち着いたデザインが女性たちの心をつかんでいます。

持ち歩くだけでなく、大切な人への贈り物としても人気があります。

さらに、境内全体に漂う落ち着いた空気感も、女性にとっての癒しの要素となっています。春にはつつじが咲き誇り、四季折々の自然が彩りを添えます。

訪れるたびに違った表情を見せてくれる神社は、心のリセットや、新たな一歩を踏み出すための場としても最適。

このように、根津神社は単なる歴史的建造物ではなく、訪れる人々に静かな力を与えてくれる存在。とりわけ、恋愛や人生の転機に立つ女性にとって、心を癒し導いてくれる「縁絡の社」として、これからも多くの支持を集め続けることでしょう。

根津神社は怖いのか:訪問に際して

施設案内

根津神社の境内にある主な施設や見どころをご紹介。初めて訪れる方でも迷わず参拝できるよう、各施設の位置や特徴を説明します。特に歴史や建築美、自然との調和を感じられる要素が多く、散策にも最適です。

正面の表参道を進むと、最初に目に入るのが「楼門(ろうもん)」。この門は江戸時代に建てられた貴重なもので、都内で唯一現存している江戸期の楼門として文化的にも非常に価値があります。

楼門には随身像が安置されており、その右側には水戸光圀をモデルにしたとされる像が立っていることでも知られています。

楼門をくぐると、正面に広がるのが拝殿です。そしてその奥には本殿と幣殿がつながった、典型的な「権現造(ごんげんづくり)」の社殿構造が続いています。

建築全体は漆塗りが施され、細やかな彫刻や装飾がふんだんに使われており、見る者を圧倒します。

拝殿の前には、伊勢国の津藩主・藤堂高敏公が奉納したと伝わる青銅製の灯籠が左右に設置されています。その造形は非常に美しく、訪れた際はぜひ近くで観察してみてください。

また、社殿を囲む「透塀(すきべい)」も見逃せない要素。全長200メートルを超えるこの塀は、細い木で菱形に組まれた窓から中の様子が透けて見えるように設計されています。

境内には摂社として「乙女稲荷神社」「駒込稲荷神社」も祀られており、主社とは異なるご利益を求める参拝者で賑わいます。

特に乙女稲荷へと続く「千本鳥居」は、幻想的な雰囲気を醸し出しながら、静かな気持ちで参道を歩くことができる癒やしのスポット。くぐり抜けることで邪気が祓われるといわれ、多くの人に親しまれています。

さらに、境内西側の小高い丘には「つつじ苑」があり、春になると約3,000株・100種類以上のつつじが色とりどりに咲き誇ります。文京花の五大まつりの一つ「つつじまつり」も開催され、多くの来訪者でにぎわう名所となっています。

苑内からは楼門や社殿を見下ろすことができ、写真撮影にも適しています。

つつじの名所

つつじの名所としても有名な根津神社は、春になると境内が一変し、色とりどりの花々が参拝者を迎えてくれます。この時期に行われる「文京つつじまつり」は、毎年4月に開催され、地域の風物詩として多くの人々でにぎわいます。

「つつじ苑」は、約100種3,000株ものつつじが咲き誇るエリアとして見ごたえあり。苑内には小道や階段が設けられており、花のトンネルをくぐるような感覚で散策が楽しめます。

色とりどりのつつじが立体的に広がるその景観は、写真映えするスポットとしても人気。

期間中は露店が出るほか、地元の特産品や縁起物が販売され、家族連れやカップル、観光客で活気づきます。根津神社の静謐な雰囲気と、祭りのにぎやかさが共存するこの時期は、参拝だけでなく五感で楽しむ体験ができる貴重な季節と言えるでしょう。

「つつじまつり」期間には神楽殿での奉納演奏や地域芸能の披露も予定されており、文化的な側面でも楽しむことができます。花だけでなく、根津という地域の歴史や文化を感じられる絶好の機会でもあるのです。

このように、根津神社の春は、花と行事と人々の笑顔に満ちた特別な時間が流れています。普段の静かな参拝とはまた違う、季節限定の賑わいをぜひ体験してみてください。

授与品

参拝の記念や願いごとを託すために、多くの方が根津神社の授与品を手にします。お守りや御札は、ご利益を直接身近に感じられる存在として、神社巡りの大きな楽しみの一つ。

根津神社では、災厄除け・健康祈願・学業成就・縁結び・安産祈願・商売繁盛など、幅広い願いに対応した授与品が多数用意されています。

たとえば、白蛇伝説にちなんだ「白蛇守」は、金運アップや厄除けを願う人に人気があり、白を基調とした上品なデザインで贈り物にも最適。

ユニークな授与品として知られるのが「身代わり守」。紙でできた小さな人形で、自分の名前と年齢を書き込むことで、自分の代わりに災厄を引き受けてくれるとされます。

厄年の方や心機一転を図りたい方におすすめされており、静かに自分と向き合う時間を作るきっかけにもなります。

花御札は月ごとに季節の花を描き、無病息災を祈念した御札。部屋に花を飾るように目に付く場所に飾ります。

「精麻房守り」は貴重な国産の精麻を使用し、ひとつひとつ手作りで作られた厄除けのお守り。神紋の万字巴紋の入った木製ビーズの下に精麻の房がついています。紐と同色のまとめ結びがアクセント、シンプルです。

授与所ではこれらのお守りのほかに、御朱印もいただくことができます。御朱印は根津神社に参拝した証としていただくもので、筆で丁寧に書かれた文字と押印が特徴。

季節ごとに限定の御朱印が授与されることもあり、御朱印帳を持参して訪れる方が後を絶ちません。

授与所の受付時間は時期によって異なる場合があります。特に年末年始や大祭の時期は混雑するため、事前に公式サイトや現地の掲示で時間を確認しておくと安心。

授与品の内容も季節や行事に応じて変更されることがあるため、最新の情報を把握するようにしましょう。

根津神社の授与品は単なるお土産ではなく、願いを託すための大切な手段であることがわかります。ご利益を受けるだけでなく、その背景にある歴史や意味にも触れながら、大切に扱っていただきたいものです。

参拝の仕方

根津神社を訪れる際には、基本的な参拝手順を知っておくことで、より心のこもった参拝が可能になります。初めての方でも不安なくお参りできるように、流れやマナーを丁寧にご紹介します。

境内に入る前には鳥居の前で一礼を。これは神聖な場所に足を踏み入れるという自覚と感謝の意を示す大切な行為です。

その後、鳥居をくぐりますが、通る際には中央を避けて左か右の端を歩きます。中央は神様の通り道とされており、尊重の心が求められます。

鳥居をくぐったあとは「手水舎(てみずや)」で手と口を清めましょう。これは、心身のけがれを払い、神様の前にふさわしい状態に整えるための儀式。

柄杓(ひしゃく)で水をすくい、左手、右手、口、最後に再び左手を清め、使用後は柄杓を立てて柄の部分に水を流して清めます。落ち着いてゆっくりと行いましょう。

手水を終えたら、拝殿へ向かいます。拝殿前では、まず静かにお賽銭を賽銭箱に入れましょう。音を立てて投げ入れるのではなく、丁寧に納めるのが望ましいとされています。

そして、「二礼二拍手一礼」の作法に従って拝礼を。深く2回お辞儀をし、手を2回打ってから、最後にもう一度深くお辞儀をします。この間に、自分の願い事や日頃の感謝を心の中で伝えましょう。

根津神社は歴史と格式のある神社。そのため、参拝中は静粛に行動し、他の参拝者への配慮も忘れずに。大声での会話や、境内を走り回るような行為は避けるのがマナーです。

特に写真撮影をする際は、神様に失礼のないよう、撮影禁止エリアを確認し、慎重に行動することが大切。

参拝の基本作法は決して難しいものではありません。むしろ、心を込めて丁寧に行うことで、神様への敬意を表し、自身の心を整える貴重な時間になります。

ただ願いごとをするだけでなく、感謝や反省を伝える場でもあります。ぜひ穏やかな気持ちで、神様との対話を楽しんでみてください。

根津神社への行きかた

根津神社は東京都文京区に位置し、都内各所からのアクセスが非常に良好な点も魅力の一つ。最寄駅は東京メトロ千代田線の「根津駅」と「千駄木駅」で、どちらの駅からも徒歩5分ほどと便利な立地にあります。

「根津駅」から訪れる場合は1番出口を利用するとスムーズ。出口を出てすぐの交差点を右折し、住宅街を少し進むと、表参道の鳥居が見えてきます。駅周辺にはカフェや老舗の和菓子店も点在しており、道すがらの散策も楽しみのひとつ。

一方、「千駄木駅」からアクセスする際は、2番出口を出て左方向に進み、不忍通りを渡って谷中銀座方面へ。住宅街を抜けると根津神社の裏参道に到着します。表参道と比べて人通りがやや少ないため、静かに歩きたい方にはおすすめのルート。

少し足を伸ばせば、南北線「東大前駅」や都営三田線「白山駅」からも徒歩圏内でアクセス可能。バスを利用する場合は、都バス「上58系統」や「草63系統」などが便利で、「根津神社入口」バス停が最寄です。

車での来訪も可能ですが、神社周辺は道幅が狭く、また駐車場の台数も限られているため、公共交通機関を利用するのが安心。

いずれのルートでも、駅から神社までは案内表示や地元の案内看板が充実しており、初めての方でも迷いにくくなっています。アクセスの良さも、根津神社の魅力を後押ししている大きなポイントといえるでしょう。