日光の地に鎮座する東照宮。国内外から多くの参拝者や観光客で賑わう人気の神社であり観光地でもあります。この東照宮についてどれだけ知っているでしょうか。

実はこの神社、徳川家康を祀るだけでなく、建築・宗教・思想・芸術など、さまざまな分野のエッセンスが凝縮された日本屈指の文化遺産でもあります。

この記事では、三猿や眠り猫といった有名なモチーフの意味はもちろん、建築に込められた思想や霊的な仕掛けなど、訪れる前に知っておきたい東照宮の見どころやうんちくをわかりやすく紹介。

歴史の教科書には載っていない、知って得する話が盛りだくさん。訪問の際の参考にして頂けたら幸いです。

本記事の内容

- 徳川家康と日光東照宮の関係や建立の背景

- 彫刻や建築に込められた思想や宗教的意味

- 有名な装飾物や建造物の象徴性と見どころ

- 東照宮に施された魔除けや風水的な工夫

日光東照宮のうんちく:見どころ案内

日光東照宮と徳川家康との関係

日光東照宮は、初代江戸幕府将軍である徳川家康を祀(まつ)る神社であり、その存在は日本の歴史と深く結びついています。家康の遺言に基づき、彼の死後に遺骸は日光へ移され、東照大権現として神格化されました。

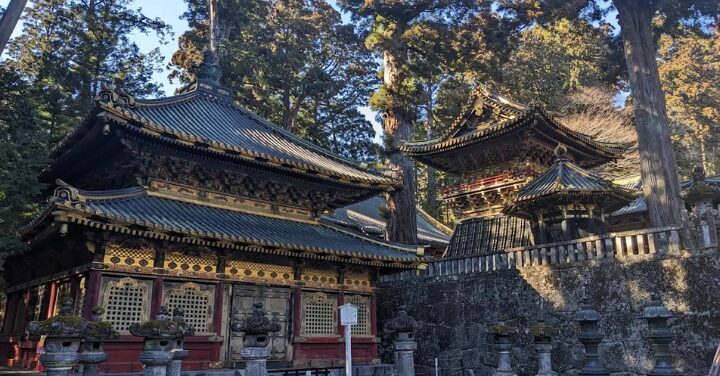

この神社は1617年に家康の息子である2代将軍・徳川秀忠によって創建され、その後、3代将軍・徳川家光が「寛永の大造替」と呼ばれる壮大な改修を行い、現在の豪華絢爛な姿となったのです。

単なる歴史的な建造物のように感じられるかもしれませんが、日光東照宮は徳川幕府の正統性と繁栄を国民に示すための象徴的な施設でもありました。

建築物の配置や細部に至るまで、家康の信念や国家統治の理想が反映されており、精神的・宗教的な意義を併せ持つ場所でもあります。

例えば、境内の建築配置は陰陽道や風水の思想に基づき、江戸城の北方に位置することで「鬼門」を封じる役割も果たしていました。これは家康の平和と安定を願う意志が込められた結果。

さらに、随所に見られる彫刻や装飾には道徳的な教訓や天下泰平への願いが込められており、単なる宗教施設を超えて、幕府の統治理念を視覚的に伝える役割を担っていました。

日光東照宮は単なる観光地としてではなく、日本の政治的・文化的・精神的中枢の一つとしての価値があると言えるのです。

なぜ日光の地が選ばれた

元和三年四月、家康の神霊は日光山に建立された東照宮に勧請(かんじょう=分霊を迎えること)されました。これは死後一年経ったら、日光に祀って欲しいとの家康の遺言に基ずく処置。

では家康はなぜ日光の地を選んだのでしょうか。これには多くの説があります。

・日光山は古代から山岳信仰の霊場だったから

・家康が尊敬する源頼朝が篤く信仰していたから

・征夷大将軍は東北の地を治めるのが目的で、その入口の地として選んだ

・西国から遠く防御しやすい場所だった

・日光という地名が太陽をイメージさせる名であった

など、これ以外にも色々な説が存在します。

ですが有力とされるのは、日光は方角的に江戸の真北に位置しているからという説。

なぜ北の方角が重要なのでしょう。陰陽五行説の考えでは、北は宗廟(お墓のこと)を設ける方角として最適地。北の果てにある北極星は不動の星であり、宇宙の主催者でもある。

その北極星と江戸のライン上にある日光は宗廟の地にふさわしい、家康はそのことを認識しており、あえて指定したのだという説。

確かなことはわかりません。ただ東照宮の主要な社殿の配置を見ると、陽明門や唐門、本殿は南北線上に配置されいずれも南向きに建っています。「天子南面す」といいならわされるように、天皇は必ず南を向いてお座りになるもの。

神様となった家康が北の方角から、江戸の安寧を祈りながら見つめつづけているのだという考えです。

三猿・眠り猫・陽明門とは

日光東照宮を訪れる上で、目にしておきたいのが「三猿」「眠り猫」「陽明門」の三大彫刻。これらはそれぞれに象徴的な意味が込められ、見ごたえも十分です。

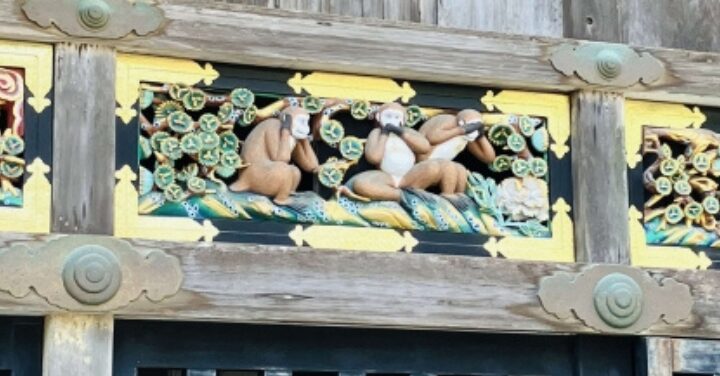

まず三猿は、「見ざる、言わざる、聞かざる」の姿で知られる3匹の猿の彫刻で、人間が成長する過程で大切にすべき道徳観を示しています。悪い情報や行動を幼少期に遠ざけることの重要性を、親から子への教育の形で表現。

神厩舎の一連の彫刻の中でも特に注目されています。その連作では猿の一生を表現しており、人間社会を風刺するようなユーモラスな側面も見られます。

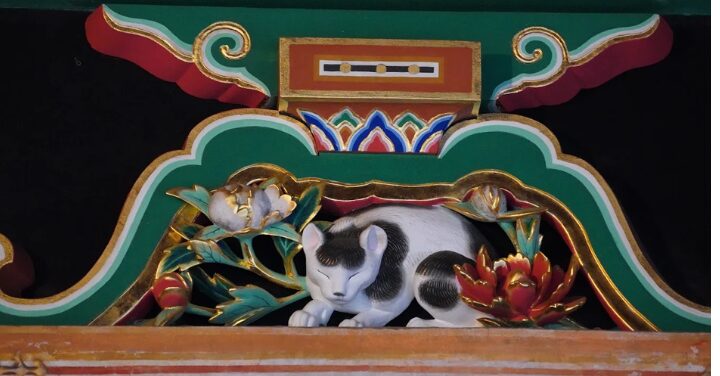

眠り猫は、江戸時代の名工・左甚五郎の作とされ、家康の霊廟へと続く門の上部に配置されています。一見すると安らかに眠る猫の姿ですが、よく見ると前足をしっかりと踏ん張っており、ただ無防備に寝ているわけではありません。

背後には2羽の雀の彫刻があり、猫が寝ていても雀が安心していられる様子から、「平和な時代」の象徴とされています。

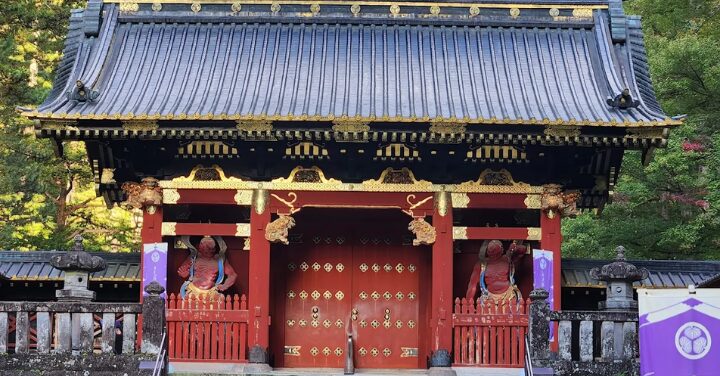

そして、陽明門は日光東照宮の象徴ともいえる壮麗な門で、別名「日暮門」と呼ばれるほどに見応えがあります。彫刻の数は500体以上にのぼり、中国の古典や聖人、霊獣などが極彩色で描かれています。

この門は単に美しいだけでなく、徳川家康が理想とした平和な国家のあり方や、文化の多様性を視覚的に表現した作品でもあるのです。

つまり、これらの彫刻は単なる装飾ではなく、深い意味と背景を持った“語る芸術”であり、日光東照宮が持つ宗教的・文化的メッセージを雄弁に伝えていると言えるでしょう。

動物や霊獣の彫刻に込められた願い

境内には、驚くほど多くの動物や霊獣の彫刻が施されています。それぞれが単なる装飾ではなく、深い意味や願いを込めて制作されており、訪れる人々にさまざまなメッセージを伝えています。

これらの彫刻は、宗教的なシンボルであると同時に、人々の信仰心や想像力、さらには芸術的な美意識を反映した重要な文化資産でもあります。

境内でよく見られる霊獣には麒麟(きりん)、龍(りゅう)、鳳凰(ほうおう)などがあり、これらは中国の神話や思想に由来しています。

麒麟は聖人の出現を予兆するとされ、龍は天と地をつなぐ力を象徴し、鳳凰は平和と繁栄の訪れを告げる存在。

これらの霊獣は、徳川家康の統治が天の意志に沿ったものであること、そして国家の安泰と繁栄を願う気持ちが込められた象徴とされます。

象の彫刻も非常にユニーク。これは実際に象を見たことのない江戸時代の彫刻師が、書物や想像を頼りに制作したものとされ、その愛嬌のある表情と不思議な容姿が多くの参拝者の目を引きます。

写実性よりも象徴性や創造性が重視されたこの作品からは、当時の芸術家の柔軟な発想力が感じられます。

加えて、現実に存在する動物たちの彫刻も、日光東照宮の重要な要素。鶴や亀は長寿と吉祥を象徴し、猿は子どもを守り導く存在として描かれています。

また、獅子や虎などの猛獣も、邪気を払う力があると信じられ、守護の意味を込めて設置されました。これらの動物たちは、人々の無病息災、家内安全、国家の平和といった祈願の象徴として今も親しまれています。

日光東照宮の彫刻はその一つひとつに物語があり、見る者の心を惹きつけてやみません。これをただの装飾と見なすのは惜しく、それぞれの意味を理解しながら鑑賞することで、より深く東照宮の魅力に触れることができるでしょう。

まさに、芸術、信仰、想像力が融合した総合芸術の世界がここには広がっているのです。

注目の建物

東照宮には、精緻で華やかな建造物が数多く存在し、それぞれが日本建築と装飾美術の粋を極めたものとなっています。これらの建物は、宗教的な役割だけでなく、美的感動や文化的価値を訪れる人々に提供しています。

各建物には歴史的背景や独自の意味があり、それらを知ることで日光東照宮の奥深さをより理解することができます。

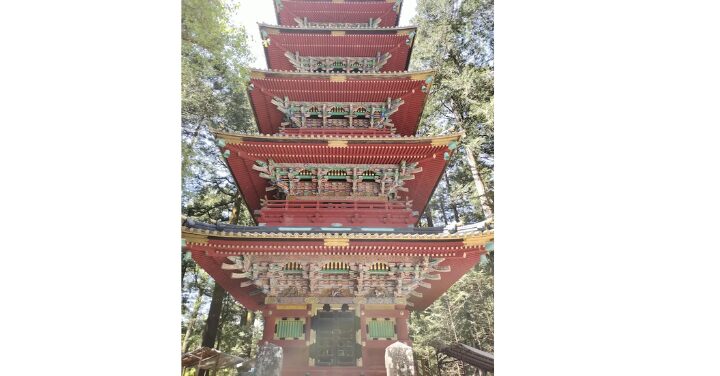

目を引くのが、朱塗りの五重塔。この塔は火災により一度焼失しましたが、1818年に再建され、現在の姿となりました。高さ約36メートルの塔は各層に十二支の彫刻が施され、宇宙の秩序や時間の流れを象徴する存在。

塔の中心には心柱(しんばしら)と呼ばれる揺れを吸収する構造が採用されており、地震の多い日本ならではの知恵が光っています。

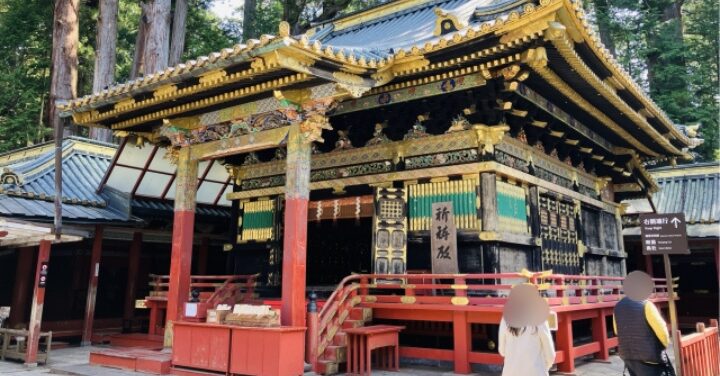

次に、本社(ほんしゃ)は東照宮の中心的建物であり、家康の霊が祀られる最も神聖な場所。本社の建築は拝殿、幣殿、本殿の三つの建物が連なった権現造(ごんげんづくり)という様式。

金箔、漆、極彩色で装飾された内部空間は厳粛でありながらも豪華です。この空間に足を踏み入れると、自然と背筋が伸び、神聖な雰囲気に包まれることでしょう。

さらに奥へ進むと、宝塔(ほうとう)と呼ばれる建物があります。これは徳川家康の遺骨が納められていると伝えられ、東照宮の最奥にひっそりと佇む霊的な中心地。

石畳の坂を登った先にあるこの場所は、喧騒から離れた静寂に包まれており、深い敬意と感謝の念を抱きながら手を合わせる参拝者の姿が絶えません。

回廊(かいろう)は本社周辺を囲むように配された通路で、建物をつなぎながらも独立した美術空間としての価値を持っています。

回廊の壁には極彩色の彫刻や絵画がびっしりと並び、歩くたびに新しい発見があります。歴史と美術が融合した空間を、自らの足で体験できる貴重な場です。

そして、唐門(からもん)は本社の正面に位置する豪奢な門で、白を基調に金の装飾が施され、目を見張る美しさを誇ります。門の上部には見事な透かし彫りが施されており、その細工の精緻さには思わず息を呑むほど。

この門は東照宮の顔ともいえる存在であり、多くの観光客がその前で足を止め、写真に収める名所でもあります。

日光東照宮の各建物は単体でも魅力にあふれていますが、全体として一つの壮大な宗教空間を構成しています。それぞれの建物の意味と役割を知った上で巡ることで、単なる観光では得られない深い感動と理解が得られるでしょう。

呪いや魔除けの意味

日光東照宮には、古来より「呪いや魔除け」に関する信仰や風習が色濃く残されています。こうした要素は、建築や装飾の中に巧妙に織り込まれ、人々の平穏と安全を祈る仕掛けとして今も息づいています。

建物全体に施された細かな意匠や構造には、悪しき気を払い、福を呼び込むための工夫が凝らされています。

中でも代表的なのが、「眠り猫」と「雀」の彫刻。一見ただの装飾に見えるこれらのモチーフには、深い意味があります。

眠っている猫の背後に無防備な雀が描かれているのは、「平和な時代では猛獣ですら眠り、弱き者も安心して暮らせる」という平和と安泰の象徴。

この彫刻には、家康の平和統治への祈願と、それを脅かす存在を遠ざける魔除けの力が込められているとされています。これを目にした参拝者は、その静かな構図の中に平和への願いを感じ取ることができるでしょう。

また、建物の随所に配置された獅子や龍の彫刻も、魔を払う守護獣としての役割を持っています。

これらは単なる豪華な装飾ではなく、邪気や悪霊の侵入を防ぐための結界としての意味を持ち、参拝者を守る存在として信じられてきました。

獅子は威厳と力を、龍は知恵と流れを象徴しており、霊的なバランスを取る存在として崇められてきたのです。

さらに、「逆さ柱」や「左甚五郎作の彫刻」なども、呪いや災いを防ぐためにあえて不完全な形にしているという逸話があります。

前述の通り、完全なものには崩壊が訪れるという思想に基づき、建物や装飾の中に「未完成の美」を取り入れることで、永続する力を持たせようとする工夫。

これにより、建造物が持つ神聖性や、訪れる人への加護が強化されていると考えられています。

このように、日光東照宮は単なる宗教施設ではなく、人々の願いや恐れを形にして守ってくれる場所として機能してきました。現代でも、これらの魔除けの意匠は訪れる人々に安心感を与え、心の平穏を得る手助けとなっています。

神社仏閣の中でも、これほど多角的に魔除けが施された場所は珍しく、歴史的価値だけでなく精神的価値も高いと言えるでしょう。

日光東照宮を訪れる際には、こうした魔除けや呪いにまつわる細部に注目しながら巡ることで、表面的な美しさ以上の深い精神的価値に触れることができるでしょう。

彫刻の一つひとつに込められた意味や、空間全体に施された祈りの設計に意識を向けることで、東照宮の本質をより深く理解できるに違いありません。

日光東照宮のうんちく:旅をもっと楽しく

パワースポットとしての魅力と人気の秘密

日光東照宮は、ただの歴史的建造物にとどまらず、多くの人々にとって特別な「パワースポット」としても広く知られています。

この人気の背景には、自然環境の恩恵や霊的な意味合い、そして建築的な工夫が複雑に絡み合っており、それぞれが訪れる人々に心身の癒やしと希望を与える力を持っていると考えられています。

まず注目すべきは、日光という自然豊かな土地そのものに秘められた力。周囲を囲む日光連山や澄んだ川のせせらぎ、そして厳かな杉並木が織り成す風景は、訪れる者にとって精神的な安らぎと肉体的なリフレッシュの場を提供してくれます。

参道の杉並木を歩くと、澄んだ空気と静寂が心に染みわたり、自然と深呼吸をしたくなるような清浄な雰囲気に包まれます。

このような環境は、日常生活でストレスを抱える現代人にとって、まさに「気」を取り戻す絶好の場となっているのです。

東照宮の境内には「陽明門」「本社」「奥宮」など霊的に重要とされる場所がいくつも存在します。

陽明門では運気を高める力があるとされ、本社では心願成就を願い、奥宮では徳川家康の霊に触れることを通じて祖先供養や厄除けの力を得られると信じられています。

それぞれの場所が異なる霊的エネルギーを持っているとされ、訪れる人々は自身の願いや悩みに合わせて祈願することで、多角的な「ご利益」を感じることができるのです。

また、東照宮の設計や建物の配置には風水や陰陽道の理論がふんだんに取り入れられており、これが全体の「気」の流れを良くしていると考えられています。

山と川に挟まれた立地や、建物の方角と配置が緻密に計算されている点も、パワースポットとしての価値をさらに高めている要因。これを理解した上で巡れば、ただの観光以上の体験が得られることでしょう。

こうした数々の要素が融合することで、日光東照宮は単なる歴史的・文化的価値にとどまらず、精神的な癒やしや活力を求める人々にとっても、特別な意味を持つ場所となっているのです。

だからこそ、参拝後に「元気が出た」「心が軽くなった」と語る人が後を絶たないのでしょう。

眠り猫の裏にある平和の象徴とは

眠り猫は、日光東照宮を訪れる人々の間で非常に人気のある彫刻のひとつであり、東照宮の坂下門の上に小さく彫られている猫の姿。

その小さな体でありながら、多くの意味とメッセージを内包した存在として、参拝者の注目を集めます。

この猫の彫刻が象徴しているのは、何よりも「平和と安寧」。猫がぐっすりと眠っている様子は、周囲に敵や不安がないことを暗示しており、安心して眠るという行為そのものが、社会や国全体が平穏であることを物語っています。

つまり、眠り猫は「今ここがいかに安全で平和な場所であるか」を視覚的に示しているのです。

このような解釈に加えて、眠り猫の裏側には「雀(すずめ)」の彫刻が彫られています。通常、猫と雀は自然界では敵対関係にある動物ですが、ここでは共に描かれており、それも攻撃的な雰囲気は一切ありません。

猫が眠り、雀が自由に飛び交う様子は、敵対関係にある者同士が共存している理想の社会を象徴していると考えられます。これこそが、戦乱の時代を終わらせた徳川家康の平和への願いを、視覚的に伝えていると言えるでしょう。

少し理屈っぽく感じられるかもしれませんが、実際に現地でこの彫刻を見ると、その愛らしさと同時に不思議な安心感を覚える人も少なくありません。

多くの参拝者が「かわいい」だけでなく、「なぜか惹かれる」と語るのも、この象徴性ゆえでしょう。

この小さな彫刻は、日光東照宮全体の理念や精神性が凝縮された存在とも言えます。だからこそ、ただ通り過ぎるのではなく、その背景にある意味を知りながら眺めることで、この場所が持つ深い魅力や、徳川家康が築こうとした平和の価値に触れることができるのです。

眠り猫は、見逃してはならない小さな巨匠の仕事であり、訪れる者に多くを語りかけてくれる静かな語り手なのです。

想像で描かれた象の彫刻の謎

日光東照宮の陽明門近くには、実際には象を見たことがなかったにもかかわらず、極めて精巧に象の姿を彫り込んだ彫刻が設けられています。

この彫刻は、江戸時代の伝説的な彫刻師・左甚五郎によって手がけられたと伝わっており、当時の日本では象という動物の存在は非常に珍しかったため、非常に興味深い歴史的背景を持っています。

現代の目で見ると、この象の彫刻には実際の象と比べてやや不自然な点があります。たとえば、耳の大きさや形状、体のバランス、足の太さなどが実物とは異なり、どこか想像上の生き物のような雰囲気を醸し出しています。

しかし、まさにその点がこの作品の最大の魅力であり、作者が書物や伝聞に頼って想像力を最大限に働かせた証でもあります。これにより、単なる動物彫刻ではなく、創造性と知的探究心の結晶として価値が高まっています。

象は古代インドや中国などでは神聖な存在とされ、特に仏教の世界では知恵・力・忍耐の象徴として尊ばれてきました。

このため、日光東照宮の中に象の彫刻が存在することは、仏教的価値観や宗教的意味合いとも結びついていると考えることができます。つまり、この象は東照宮において単なる異国情緒を演出する装飾ではなく、精神性や信仰の表現でもあるのです。

当時の日本人が未知の世界に強い憧れと敬意を抱いていたことも、この彫刻からは感じ取れます。

西洋やアジア大陸の情報が限られていた時代において、限られた資料をもとにこれだけ豊かな想像力で形を与えたという事実は、当時の文化レベルの高さと職人の技術力の証です。

このように、象の彫刻は異文化への好奇心と職人技、宗教的な象徴性が融合した、非常に多層的な意味を持つ作品です。

日光東照宮を訪れた際には、この象の彫刻に目を留め、その細部や背景に思いを馳せて鑑賞することで、より深い歴史体験を得ることができるでしょう。

逆さ柱に秘められた未完成の思想

日光東照宮には多くの見どころがありますが、中でも陽明門の「逆さ柱」は特に印象的な特徴の一つ。これは、門に取り付けられた一本の柱だけが、上下を逆にした状態で配置されているという極めて異例な構造をしています。

一見すると施工ミスのように思えるかもしれませんが、実はそこに深い意味と哲学が込められているのです。

この逆さ柱には、「完全なものは崩れる」という日本古来の思想が投影されています。古代から伝わる信仰の中では、建物や作品が完璧であることは逆に不吉とされてきました。

そのため、あえて一部を不完全にすることで、災いを遠ざけ、長くその状態を保つことができると考えられていました。この考え方は「未完成の美」としても知られており、日本文化の美意識の根底に流れる価値観でもあります。

この逆さ柱が設けられたことで、陽明門全体に神聖なバランスが生まれ、見る人の心に深い印象を残します。

また、技術的にも柱の位置や重量バランスが緻密に計算されており、意図的にこのような配置を施したことから、高度な建築設計力と職人技が裏打ちされています。

さらに、この柱には宗教的・哲学的な意味も込められており、人間の営みの中にある「限界」や「謙虚さ」といった価値観を象徴。

完全無欠を追い求めるのではなく、不完全であることに美しさや意味を見出すという姿勢は、現代人にとっても多くの学びを与えてくれます。

このように、逆さ柱は単なる建築的な演出にとどまらず、日本文化や宗教観、美意識の縮図とも言える存在。日光東照宮を訪れた際には、ぜひこの逆さ柱の意味に想いを馳せながら、その細部をじっくり観察してみてください。

そこに込められた多層的な意味を知ることで、建物全体の見え方も大きく変わることでしょう。

鳴き龍の音の秘密とその仕組み

日光東照宮の本地堂には、「鳴き龍(なきりゅう)」と呼ばれる巨大な天井画があり、その真下で手を叩くとまるで龍が鳴いているかのような共鳴音が響き渡るという、極めて不思議な現象を体験することができます。

この鳴き声のような音は、建物の設計と音の反響を計算した構造によって生み出されており、実際には龍が鳴いているわけではありませんが、訪れた多くの人々を驚かせ、感動させる演出の一つ。

このような音響効果の秘密は、天井の形状や使用されている建材、さらには音が跳ね返る角度など、建築的な工夫に隠されています。本地堂の天井は緩やかに湾曲しており、その曲面が音を一点に集中させる役割を果たします。

天井中央で拍手を打つとその音が天井に反射して、ちょうど龍の頭部にあたる部分から反響音が返ってくるかのような設計。これにより、まるで天井の龍が応答しているかのように感じられるのです。

この体験には正確な立ち位置も重要で、少しでも位置がずれると音の響き方が変わってしまいます。このように、音響の神秘と同時に、細部まで計算された設計と職人の高度な技術にも目を向けることが可能。

実際、音の反響だけでなく、天井画の視覚的な美しさも高く評価されています。

この天井画は、狩野派の絵師・狩野探幽によるもので、龍という存在自体が古来より神聖な生き物として信仰されてきました。特に龍は水や天候を司る霊獣とされ、災厄を防ぐ守護神のような意味合いもあります。

したがって、単に音が出る仕掛けというだけでなく、その背後には信仰や祈りの精神が込められているのです。

鳴き龍は日光東照宮の中でもとりわけユニークな文化体験ができるスポットであり、建築技術、芸術性、音響効果、そして宗教的象徴性が見事に融合した存在。

訪れた際にはぜひ、その音の響きに耳を傾け、歴史と信仰の重なりを感じてみてください。

日光東照宮へのアクセス方法

日光東照宮へは、電車やバスといった公共交通機関を使う方法と、自家用車を利用する方法のいずれも選択可能。

どちらの方法にもそれぞれの利点があり、旅行のスタイルや季節、混雑状況に応じて適切な手段を選ぶことが快適な観光につながります。

公共交通機関を利用する場合、最も便利なルートは東京からの東武鉄道を使ったアクセス。浅草駅から特急「リバティけごん」や「けごん」などに乗車すると、約2時間で東武日光駅に到着。

駅に着いた後は、路線バスや観光バスを利用して、約10〜15分で日光東照宮の近くまで行くことができます。駅構内や周辺には案内表示も充実しており、初めての観光客でも安心して移動できる環境が整っています。

また、JRを利用する方法もあります。上野駅から宇都宮線経由でJR日光線に乗り換え、JR日光駅に到着するルート。

こちらも駅から東照宮まではバスで数分、または徒歩でもアクセス可能。JR日光駅は観光案内所も設けられているため、必要な情報を得やすいのも利点。

自動車を利用する場合は、東北自動車道を宇都宮ICで降りた後、日光宇都宮道路を通って日光ICまで進み、そこからおよそ10分で到着します。

自家用車は自由度が高く、周辺の観光地とあわせて巡るのにも便利ですが、観光シーズンや週末は駐車場が混雑するため、早めの出発や、近隣の臨時駐車場の情報を事前に調べておくことが肝要です。

徒歩での観光を楽しみたい方にとっては、駅から東照宮までの道のりも十分に観光の一部に。参道には地元の飲食店や土産物屋が立ち並び、自然や歴史の雰囲気を感じながら散策できます。

天候が良ければ、のんびり歩きながら風景を楽しむのもおすすめ。

このように、日光東照宮へのアクセス方法は非常に多様で、旅行者それぞれのニーズに応じて柔軟に選ぶことができます。事前の情報収集と計画が、快適で満足度の高い旅を実現する大きなカギとなるでしょう。