大山阿夫利神社の御朱印について一部のインターネット界隈では、「がっかりした」とか「ひどい」といった、少し残念に感じられる言葉を目にすることがあります。

2200年以上の歴史と由緒を誇る神社だけに、これから参拝を計画している方にとっては、期待と同時に一抹の不安を覚えてしまう要因になるかもしれません。

この記事では、まず大山阿夫利神社がどのような霊山であり、聖地なのか、その御朱印が持つ独自の特徴と魅力に触れながら、なぜ一部で『がっかり』『ひどい』と感じる理由が生まれてしまうのか、その背景を深く掘り下げていきます。

さらに、御朱印だけでなく境内の見どころやパワースポット、具体的な参拝方法と御朱印をいただく際の流れ、そして大山阿夫利神社へのアクセス方法まで、参拝前に知っておきたい全ての情報を網羅的に解説します。

本記事の内容

- 御朱印が「がっかり」「ひどい」と言われる理由

- 御朱印の種類やそれぞれの魅力、スピリチュアルな側面

- がっかりしないための参拝方法やアクセスの注意点

- 境内の見どころや周辺観光を含めた楽しみ方

がっかり・ひどい?大山阿夫利神社の御朱印の評価の真相

大山阿夫利神社とは

大山阿夫利神社(おおやまあふりじんじゃ)は、神奈川県伊勢原市に鎮座する、古くから「関東総鎮護(=関東地方全域の平安を守護する神社)」の霊山として広く崇敬を集めてきた神社。

標高1,252mを誇る大山の山頂に本社が、そして中腹に下社がそれぞれ祀(まつ)られています。大山は、地理的な特徴から山上に雲や霧がよく発生し、恵みの雨を降らせることから、古来より「あめふり山」との別名で親しまれてきました。

そのため、日照りが続いた際の雨乞いや、五穀豊穣を願う山岳信仰の重要な対象として、地域の人々の生活と深く結びついてきた神聖な場所なのです。

現在では、中腹の下社までケーブルカーで気軽にアクセスできることから、多くの参拝者や観光客で年間を通じて賑わいを見せています。

特に下社の境内から望む景色は圧巻で、その眺望は世界的な旅行ガイドブック「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で二つ星を獲得するほどの絶景として国内外に知られています。

四季折々の豊かな自然と、歴史が育んだ荘厳な雰囲気が見事に調和した、関東を代表するパワースポットです。

歴史と由緒

大山阿夫利神社の創建は、今から2200年以上も昔、第10代崇神天皇(すじんてんのう)の時代にまで遡ると伝えられています。

その歴史は非常に古く、山頂付近からは古代の人々が祭祀に用いたとされる縄文土器も発見されており、有史以前からこの山が神の宿る場所として信仰の対象であったことがうかがえます。

奈良時代に入り神仏習合の思想が広まると、神宮寺として「雨降山 大山寺」が建立され、神仏一体の霊山としてさらなる発展を遂げました。

鎌倉時代には、源頼朝が武運長久を祈願して太刀を奉納したと伝えられており、これを機に武家からの崇敬を篤く集めるようになります。

そして江戸時代、庶民の間で「大山詣り」が空前の大流行となります。これは、地域の安全や商売繁盛などを祈願するために「講」と呼ばれる信仰集団を結成し、そろって大山へ参拝するもので、最も栄えた時期には年間20万人以上もの人々が訪れたと記録されています。

この熱狂的な賑わいは、当時の文化にも大きな影響を与え、数多くの浮世絵や古典落語の題材にもなりました。人々が歩いた道は「大山街道」として整備され、周辺地域の経済的な発展にも大きく寄与しました。

明治時代に入り神仏分離令が発令されると、大山寺と分離され、古来の社号である現在の「大山阿夫利神社」となりました。

このように、古代から現代に至るまで、時代ごとの様々な人々の祈りを受け止め続けてきた、関東を代表する霊山と言えるでしょう。

御朱印の特徴と魅力

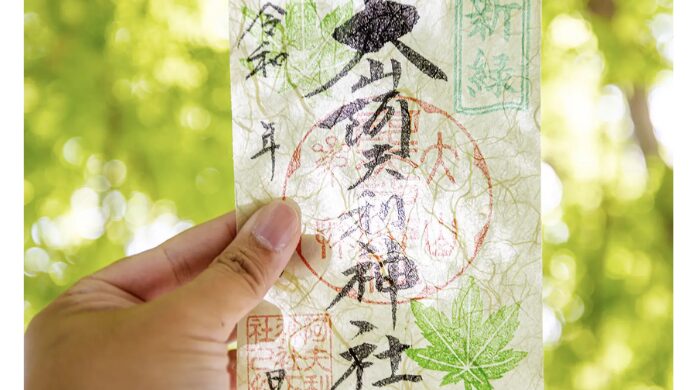

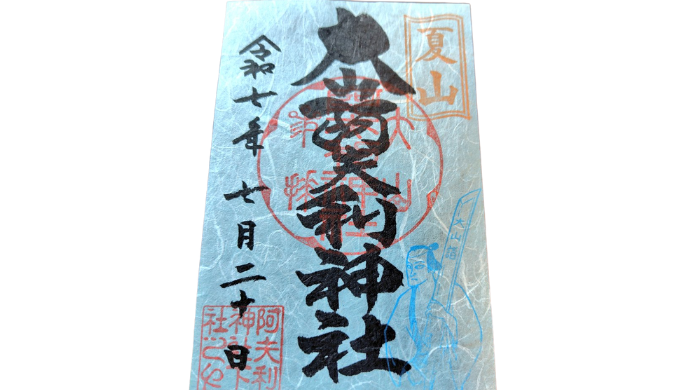

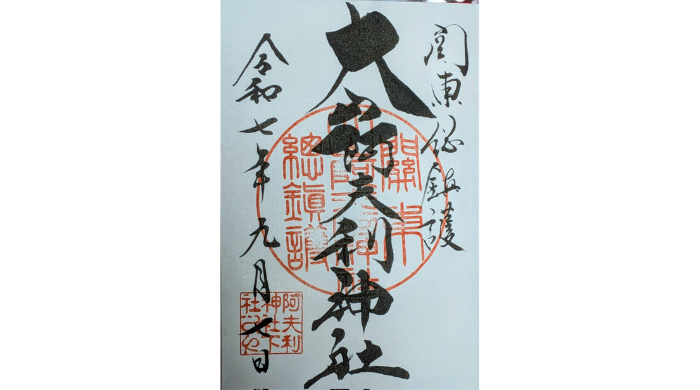

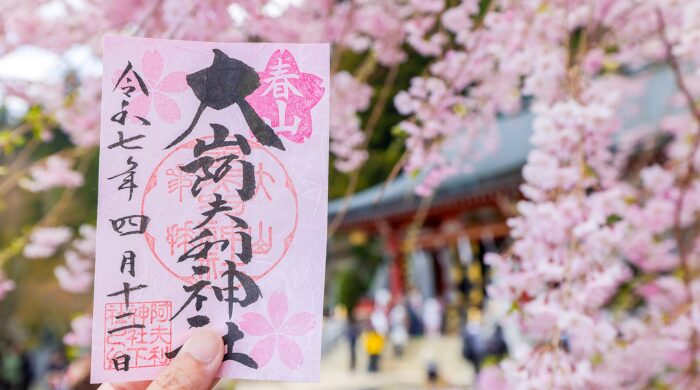

大山阿夫利神社の御朱印は、その長い歴史と深い信仰を色濃く反映した、多様な種類が存在することが最大の魅力。

主に、多くの参拝者が訪れる中腹の下社、厳しい登山道の先にある山頂の本社、山麓に位置する社務局、そして境内の摂社である浅間社で、それぞれ異なる意匠の御朱印をいただくことができます。

基本的な御朱印は、神社の伝統を重んじた、シンプルでありながら力強い筆致の書体が特徴。参拝の証として拝受することで、心が引き締まるような厳かな気持ちにさせてくれます。

これらに加えて、四季折々の豊かな自然を表現した美しい季節限定の御朱印も定期的に頒布されており、春の桜や秋の紅葉などをあしらった華やかなデザインは、多くの参拝者から絶大な人気を集めています。

また、過去には映画「ゴジラ」とのユニークなコラボレーション御朱印帳が頒布されるなど、2200年以上の伝統を守りつつも、時代に合わせた新しい試みを積極的に取り入れている点も特筆すべき特徴。

これらの御朱印は、単なる美しい記念品というだけでなく、大山の清浄な霊気と、神職の方々が日々込める祈りを感じられる、大変貴重な参拝の証なのです。

御朱印が『がっかり』『ひどい』と感じる理由

多くの魅力がある一方で、一部の参拝者から「がっかり」「ひどい」という声が聞かれるのには、いくつかの明確で具体的な理由が考えられます。

書き置きのみの対応

最も大きな理由として頻繁に挙げられるのが、持参した御朱印帳に直接墨書きしていただく「直書き」ではなく、あらかじめ用意された和紙の御朱印をいただく「書き置き」での対応となる場合が多い点。

特に参拝者が集中する週末や連休、特定の時期や時間帯は、効率と安全を考慮して書き置きのみの対応となることがほとんど。

遠方から時間をかけて訪れた方や、人生の節目など特別な思いで参拝された方にとって、その場で筆を走らせてもらえないことに、物足りなさや「一期一会」の特別感が得られなかったという寂しさを感じてしまうようです。

山頂で御朱印がいただけないことがある

約90分かけて険しい登山道を登り、ようやく辿り着いた山頂の本社。その達成感とともに本社の御朱印をいただきたいと誰もが期待しますが、時期や天候によっては神職がご不在で、授与所が閉まっていることがあります。

その際に「御朱印は下社にてお受けください」という案内書きしかない場合、登山の苦労が報われないと感じ、大きな「がっかり」に繋がりやすいのです。

長時間の待ち時間

紅葉シーズンやゴールデンウィークといった繁忙期には、御朱印をいただく授与所の前に長い列ができ、30分から1時間以上待つことも珍しくありません。

参拝を終えた後の清々しい気持ちも、長い待ち時間によって疲労感に変わり、結果として参拝全体の満足度が下がってしまうことも一因と考えられます。

限定御朱印の入手困難

前述のゴジラ御朱印帳のように、メディアやSNSで話題性の高い限定の授与品は、頒布数が非常に少なく、入手が極めて困難になる傾向があります。

配布開始日の早朝から並んでも、目の前で整理券の配布が終了してしまうケースもあり、期待していた分、手に入れられなかった時の失望感は計り知れません。

期待とのギャップ

近年、SNSなどで加工された華やかな写真や、特別な条件下で撮影された美しい御朱印の画像が拡散されることがあります。

それらのイメージを強く持って実際に訪れた際に、伝統的でシンプルなデザインの御朱印を授与されると、「思っていたのと違う」と感じてしまうことも。

特に御朱印集めを始めたばかりの方に、このギャップが生じやすいのかもしれません。

御朱印は本当に『がっかり』『ひどい』のか?

前述の通り、「がっかり」「ひどい」という評価を詳しく見ていくと、その矛先が御朱印そのものの品質やデザイン、神聖さに向けられたものではないケースがほとんど。

むしろ、大山阿夫利神社の御朱印は、一枚一枚丁寧に奉製されており、その力強い書体や由緒ある印影からは、神社が守り伝えてきた歴史の重みと風格が確かに感じられます。

つまり、これらの否定的な感想の多くは、御朱印の質に対する直接的な批判ではなく、授与所の運営方法(書き置き対応など)や混雑、あるいは参拝者自身の事前の期待と現実との間に生じたギャップから派生しているものと言えます。

例えば、「書き置き」対応は、見方を変えれば、限られた人員の中で多くの参拝者に滞りなく御朱印を授与するための現実的な工夫であり、書き手の負担軽減や昨今の感染症対策といった複合的な側面も持ち合わせているのです。

そもそも御朱印は、スタンプラリーのような記念品ではなく、神仏への参拝を無事に終えた「証」として、ありがたく拝受するもの。

この本質的な意味を理解すると、直書きか書き置きかという形式の違い以上に、この聖地に足を運び、参拝できたこと自体への感謝の気持ちが大切であると気づかされます。

したがって、御朱印そのものが「ひどい」わけでは決してなく、参拝体験全体の中での様々なすれ違いが、そのような厳しい言葉に繋がっているものと考えられます。

改善傾向や最近の対応の変化

大山阿夫利神社側も、参拝者が抱える様々な不満や情報不足による混乱を真摯に受け止め、近年は情報発信の強化に積極的に努めている様子がうかがえます。

公式のウェブサイトやX(旧Twitter)といったSNSでは、御朱印の種類や授与時間、季節限定御朱印の頒布状況などについて、以前と比較して格段に詳細な情報がタイムリーに提供されるようになっています。

特に、混乱を招きがちだった限定御朱印の頒布に関しては、整理券の具体的な配布方法や時間、注意事項などを事前に丁寧に告知することで、遠方から訪れた参拝者が無駄足になることを極力減らそうという細やかな配慮が見られます。

また、登山者にとって重要だった山頂本社に神職が不在の場合、下社で御朱印を受けられる旨の案内も、公式サイト上で明確に示されるようになりました。

人気の霊山である以上、混雑そのものを完全に解消するのは難しい課題ですが、このように情報をオープンにすることで、参拝者が事前に計画を立てやすくなり、期待とのギャップを最小限に抑える努力がなされています。

参拝前には必ず公式サイトやSNSで最新の情報を確認すること。それが、がっかりを防ぐための最も有効で確実な対策と言えるでしょう。

がっかり・ひどいを避ける大山阿夫利神社の御朱印ガイド

大山阿夫利神社の主な施設

大山阿夫利神社は御朱印だけでなく、境内にも心惹かれる多くの見どころやパワースポットが点在しています。

下社(しもしゃ)

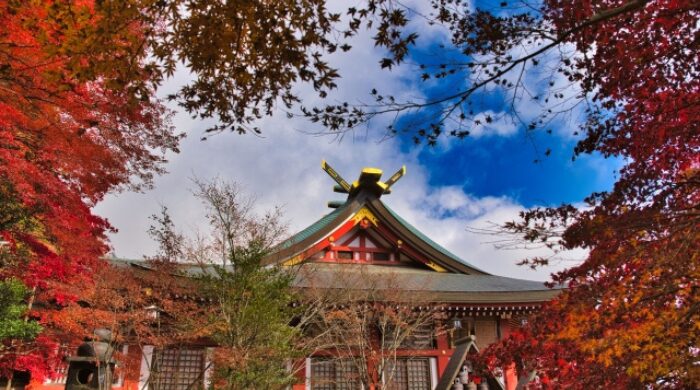

ケーブルカーの終着駅から歩いてすぐの場所にあり、ほとんどの参拝者が訪れる中心的な場所です。現在の社殿は昭和52年に再建されたもので、朱と白のコントラストが青空に映える、荘厳かつ美しい造り。

ここから眼下に広がる相模湾や、遠く江の島まで見渡せるパノラマの眺望はまさに絶景で、多くの参拝者を魅了し続けています。

大山名水

社殿の地下に設けられたご神水で、「神泉」とも呼ばれています。古くから延命長寿の水として信仰されており、持参したペットボトルなどで自由に汲んで持ち帰ることができます。

ひんやりとした独特の神聖な空気が流れる空間で、心身ともに清められるような特別な感覚を味わえます。

獅子山(ししやま)

拝殿の左手に鎮座する、富士山の溶岩を用いて造られた勇壮な獅子の像。大小五頭の獅子が巧みに配置されており、日本三大獅子山の一つに数えられています。その迫力ある姿は、絶好の写真撮影スポットとしても人気があります。

茶寮 石尊(せきそん)

下社の境内に併設された、見晴らしの良いカフェ。大山名物の豆腐を使った「升ティラミス」や季節のスイーツなどを、息をのむような絶景を眺めながら楽しむことができます。参拝で少し疲れた体を癒す、最高の休憩場所。

本社(ほんしゃ)

大山の山頂、標高1,252m地点に鎮座する奥社。下社から本格的な登山道を約90分かけて登った先にあり、下社の賑わいとは対照的に、より神聖で静謐な空気に包まれています。

天候に恵まれれば霊峰富士を遥拝することもできる、まさに天空の社です。

参拝方法と御朱印をいただく流れ

歴史ある神社を訪れる際は、敬意を表す正しい作法で参拝し、感謝の心をもって御朱印をいただくことが何よりも大切です。

参拝の作法

- 鳥居をくぐる: 神域の入口である鳥居の前で一度立ち止まり、軽く一礼してから境内に入ります。参道の中央は神様の通り道とされるため、少し脇を歩くのが丁寧な作法です。

- 手水舎で清める: 拝殿に進む前に、手水舎(てみずや)で心身を清めます。まず右手で柄杓(ひしゃく)を持ち、たっぷりの水で左手を清めます。次に柄杓を左手に持ち替えて右手を清めます。

再び右手に持ち、左の手のひらに水を受けて口をすすぎます。直接柄杓に口をつけないように注意しましょう。最後に、残った水で柄杓の柄を洗い流し、元の場所に戻します。 - 拝殿で参拝する: お賽銭を静かに賽銭箱に入れ、鈴があれば鳴らして神様にご挨拶します。その後、「二礼二拍手一礼」の作法で拝礼。

腰を90度に折り、深く二回お辞儀をし、胸の高さで二回柏手を打ちます。祈りを込めた後、最後にもう一度深くお辞儀をします。

御朱印をいただく流れ

参拝を無事に終えたら、社殿の右手にある授与所(じゅよしょ)で御朱印をいただきます。 御朱印帳をお持ちの場合は、書き入れていただきたいページをあらかじめ開いてから、両手で丁寧にお渡しします。

書き置きの御朱印をいただく場合は、その旨を伝え、定められた初穂料を納めます。混雑時には番号札を渡され、後で受け取りに行く形式になることもあります。

御朱印は神職や巫女の方が参拝者のために心を込めて準備してくださるものですから、静かに順番を待ち、拝受する際には「ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。

ベストな時期と周辺観光の楽しみ方

大山阿夫利神社を心ゆくまで満喫するためには、訪れる時期の選択と、門前の魅力的なスポットも知っておくことが成功の鍵となります。

訪れるのにベストな時期

もし混雑を避け、静寂の中でゆっくりと参拝したいのであれば、平日の午前中が最もおすすめ。

特に、生命力あふれる新緑が美しい初夏(5月~6月)や、空気が澄み渡り景色が遠くまで見渡せる冬期(1月~2月、ただし積雪時は装備が必要)は、大山の持つ神聖な空気をより深く感じることができるでしょう。

一方、一年で最も華やかで美しい景色が見られるのは、山全体が赤や黄色に染まる11月中旬から下旬の紅葉シーズン。

この時期は夜間にライトアップも行われ、昼間とは違う幻想的な風景が広がりますが、駐車場やケーブルカーが大変な混雑に見舞われることも覚悟しておく必要があります。

周辺観光の楽しみ方

大山参拝とあわせて絶対に楽しみたいのが、バス停からケーブルカー乗り場まで続く「こま参道」の散策。石段の両脇には、歴史を感じさせる旅館や土産物店、様々な飲食店が軒を連ね、歩いているだけで心が躍ります。

大山の名物である滋味深い豆腐を使った料理や、職人が作る郷土玩具「大山こま」などを探しながら歩くのは、参拝のもう一つの醍醐味。

参拝後に老舗の店で名物の湯豆腐に舌鼓を打ったり、豆腐アイスクリームで一息ついたりと、様々な楽しみ方ができます。また、下社の少し手前にある「大山寺」は紅葉の名所として名高いので、秋に訪れる際はぜひ立ち寄ってみてください。

御朱印から感じるスピリチュアル体験と魅力

大山阿夫利神社の御朱印は、単なる美しい紙の証という概念をはるかに超え、多くの参拝者にスピリチュアルな魅力と忘れがたい体験をもたらしてくれます。

古くから霊山として篤く信仰されてきた大山は、その地に足を踏み入れるだけでも、心が洗われるような清らかな気に満ちた、関東屈指のパワースポット。

特に、自らの足で一歩一歩、険しい山道を登り、山頂の本社で参拝を終えた後にいただく御朱印は、何物にも代えがたい格別なものがあります。

登山の過程で心身が研ぎ澄まされ、日常の喧騒や悩みが自然と心から離れていくような不思議な感覚を覚える人も少なくありません。

その大きな達成感とともに手にする御朱印は、大山の神様とのご縁がより深く、確かに結ばれた証として、参拝者の心に大きな自信と穏やかな安らぎを与えてくれるでしょう。

また、御朱印に記された参拝の日付は、その日の自分の祈りや誓い、感じた気持ちを後から鮮明に振り返るための、大切な道標となります。

御朱印帳を静かに見返すたびに、大山の澄み切った空気や山頂からの荘厳な景色、そして神様の前で心を新たにしたあの神聖な瞬間がよみがえり、日々の生活を送る上での見えない精神的な支えとなってくれるのです。

このような計り知れない不思議な魅力こそが、時代を超えて多くの人々を惹きつけてやまない理由なのかもしれません。

大山阿夫利神社への行き方

大山阿夫利神社へのアクセスは、公共交通機関と車の両方が利用可能ですが、どちらの手段を選んでも、最終的には山麓のケーブルカー乗り場を目指すことになります。ルートを事前にしっかり確認しておきましょう。

電車とバスを利用する場合

公共交通機関での最寄り駅は、小田急小田原線の「伊勢原駅」。伊勢原駅北口の4番乗り場から、神奈川中央交通バスが運行する「大山ケーブル」行き(伊10系統)に乗車します。

乗車時間は約25分で、終点の「大山ケーブル」バス停で下車します。 バス停からケーブルカー乗り場までは、「こま参道」と呼ばれる風情ある参道を歩きます。この参道は362段の階段が続くため、歩きやすい靴が必須。

景色を楽しみながら、15分ほどかけて登ります。

車を利用する場合

お車の場合、東名高速道路の「厚木IC」または新東名高速道路の「伊勢原大山IC」が最寄りのインターチェンジとなります。ICを降りてからは、案内標識に従い大山方面へ向かいます。

カーナビの目的地は、駐車場の名称である「市営大山第2駐車場」または、乗り場の「大山ケーブル駅」に設定すると、迷わずスムーズに到着できます。

| 駐車場名 | 料金(普通車) | 備考 |

|---|---|---|

| 市営大山第1駐車場 | 1日 1,000円 | こま参道入口に最も近く便利だが、収容台数は少なめ |

| 市営大山第2駐車場 | 1日 600円 | 収容台数が最も多く、バス停にも近い |

| 周辺の民間駐車場 | 1日 1,000円前後 | 時期や曜日により料金が変動する場合あり |

重要な注意点として、紅葉シーズンなどの週末や連休中は、午前8時を過ぎると駐車場が満車になることが多く、周辺道路も「大山渋滞」と呼ばれるほどの激しい混雑に見舞われます。

車で訪れる際は、可能な限り早朝に到着するか、公共交通機関の利用を検討するなど、時間に余裕を持った計画が不可欠です。