京都の人気観光地のひとつであり、厄除け、縁結び、勝負運、開運招福など多彩なご利益を期待できる場所として知られる下鴨神社。

その魅力は美しい自然や歴史的な建築だけでなく、種類豊富で個性あふれるお守りにもあります。

本記事では、下鴨神社で授与されるお守りの特徴や種類、選び方のポイントをわかりやすくご紹介。併せて、下賀茂神社の歴史や御祭神、ご利益なども解説します。

初めて参拝する方にも、リピーターの方にも役立つ情報をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

本記事の内容

- 下鴨神社のお守りの種類と特徴

- 御祭神とご利益

- 下賀茂神社の歴史

- 主な施設とアクセス方法

下鴨神社のお守りを紹介

下鴨神社とは

下鴨神社は、京都市左京区にある由緒正しい神社で、正式名称を「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」といいます。地元では「下鴨さん」と親しまれており、観光客にも非常に人気の高いスポット。

静かな森の中にたたずむ神社で、都会の喧騒を忘れられる癒しの空間でもあります。

賀茂川の下流、高野川と合流する「鴨川デルタ」と呼ばれる場所に位置し、神社の境内には「糺の森(ただすのもり)」という広大な自然林が広がります。

糺の森は、縄文時代から続くといわれる太古の植生がそのまま残された貴重な自然遺産で、四季折々の表情が訪れる人々の心を和ませます。

神社の敷地内には「みたらし池」や「御手洗社」など、清らかな水に関係する神聖なスポットも多く、訪れるだけで心身が清められるような感覚を味わうことができます。これらの自然と融合した神聖な雰囲気が、下鴨神社ならではの魅力。

下鴨神社はユネスコの世界遺産「古都京都の文化財」の構成資産のひとつとしても認定されており、国内外から年間を通じて多くの参拝者や観光客が訪れます。歴史と自然の調和を体感できる場所として、高い評価を受けているのです。

下鴨神社は単なる観光地ではなく、日本古来の自然崇拝や神道の精神を今に伝える重要な神社。歴史・文化・自然が融合した、まさに唯一無二の神聖な場所といえるでしょう。

下鴨神社のお守りの特徴

下鴨神社のお守りが持つ特徴とは何でしょう。

まず第一に挙げられるのは、その美しいデザインと素材の多様性。ちりめん生地やレース素材を使用したもの、水が入った透明なお守りなど、他の神社ではなかなか見られないようなユニークな外見が多くの参拝者の心をつかんでいます。

また、お守り一つひとつに、下鴨神社の歴史や神話が反映されている点も見逃せません。例えば「水守」は、境内の御手洗池に由来し、災難除けや病気平癒の願いが込められています。

神話のエピソードに基づいたデザインは、御利益とともに物語性を感じさせてくれます。

すべてのお守りは授与された後に本殿で祈願を捧げることによって、自分だけの特別なものとなります。これにより、お守りが単なる「物」ではなく、「願いを託す対象」としての意味を持つようになるのです。

人気のお守りは季節によっては品切れになることもあるため、事前に確認しておくと安心。下鴨神社の授与所は複数あり、場所によって取り扱っている種類が異なる場合もあるので注意しましょう。

このように、見た目の美しさと深い意味を兼ね備えた下鴨神社のお守りは、自分用にはもちろん、大切な人への贈り物としても最適です。

下鴨神社のお守り

彦守は、男性用のお守り。主なご利益は、心願成就とされています。これは、お守りを持つ人が大切な願いを叶えるためのサポートを提供するもの。下鴨神社のご神紋である「双葉葵」が刺繍されており、視覚的な魅力を増しています。

他のお守りとは異なり、デニム生地の堅牢さと、カジュアルなデザインが特長で、日常的に持ち歩くことができるため、多くの人々に愛されています。

女性に特に人気の高い「媛守(ひめまもり)」は、ちりめん生地を使用したカラフルで愛らしいお守り。ひとつとして同じ柄がなく、世界に一つだけの特別なお守りとして多くの人に愛されています。

特に女性の心願成就を祈願するために作られており、縁結びや安産、子育てなど、女性のあらゆる願いに効果があるとされています。

「水守(みずまもり)」は、下鴨神社ならではのお守りで、御手洗池の水泡をモチーフにしています。中に実際に水が入っており、除災・健康祈願として特に評価が高し。見た目にも涼しげで、夏場に人気があります。

「レース守」は透明感のある繊細なデザインが特徴で、京都のアパレルメーカーとコラボして作られたお守り。開運・招福のお守りとして、特に女性に人気です。

その他にも、「いつき守」や「鴨の音守」など、趣味や芸道に特化したユニークなお守りも用意されています。音楽活動をしている方やスポーツに取り組む方には心強い味方となるでしょう。

「いつき守」は、賀茂の社に仕えた斎王の姿をイメージしたもので、主に芸道や創作活動の上達を祈願した御守り。特に芸術活動に従事する方々にとっての支えとなり、創作が順調に進むよう願いが込められています。

一方、「鴨の音守」は、声や歌、楽器など人が発する音が美しく、健やかであるようにと祈りが捧げられた御守り。この御守りは特に音楽や演技に関わる人々に力を与えるとされ、リズムやメロディーを通じた表現の幸運を願う意図があります。

そのデザインは、糺の森の自然な音の美しさを反映した波紋柄で表現されています。

下鴨神社は、日本のラグビー発祥の地としても知られており、ラグビー関連の特別なお守りを授与しています。このラグビーお守りは、ラグビーを愛する人々にとって、健闘や安全を祈願するためのものです。

このように、下鴨神社のお守りは種類が非常に豊富で、それぞれのライフスタイルや願いに寄り添ってくれる点が魅力。訪れる際には、ぜひ自分にぴったりの一品を見つけてみてください。

縁結びにおすすめのお守り

下鴨神社には、縁結びのご利益で知られる「相生社(あいおいのやしろ)」という末社があり、多くの人が恋愛成就や良縁を願って訪れています。

この社に祀られているのは「産霊神(むすひのかみ)」で、宇宙の万物を生み出すエネルギーを象徴する神さま。

縁結びのご利益を持つお守りとしては、「むすびまもり」や「葵紐」が挙げられます。どちらも相生社で授与されており、縁結びや良縁成就を願う多くの方が手にされています。

むすびまもりは、良い縁を結ぶための祈願が込められています。複数の色や柄から選べるため、自分に合ったものを見つけやすいのも魅力の一つ。封筒型であるため、持ち運びが簡単で、日常の中で手軽に持ち歩くことが可能。

カード型のお守りで、中に自分の願いを込めたものを入れて持ち歩くスタイル。見た目もコンパクトでおしゃれなので、普段使いもしやすいです。

葵紐は主に良縁を結ぶことを目的としています。下鴨神社のご神紋である「双葉葵」のデザインが施されており、非常に魅力的なビジュアルが特徴。

手首に巻き付けて使用するブレスレットのような形状をしており、そのスタイリッシュなデザインから若者や女性に特に人気。カラーバリエーションが豊富で、個々の好みに合わせて選ぶことが可能。

また、相生社には「連理の賢木(れんりのさかき)」という2本の木が途中から1本に結ばれているご神木があり、この木に願いを込めてお守りを授かると縁が結ばれると信じられています。

下鴨神社の摂社である河合神社は、女性の美しさを守る神社として知られています。御鏡守(みかがみまもり)は、鏡に美を映し出し、持ち主の美麗を祈願することを目的としています。

特に河合神社限定の御鏡守は、女性に対する守護が強調されています。

美麗祈願の象徴として「鏡絵馬」という手鏡型の絵馬があり、参拝者は自分の化粧品を使ってこの絵馬にメイクを施し、願いを込めて願掛けを行います。

鏡絵馬は、持ち主の理想の姿を反映することで、内面と外面の美しさを兼ね備えさせるとされています。

健康や厄除けの御守り

「安産守」は、出産を控える方やその家族におすすめ。このお守りは、下鴨神社の御祭神である玉依媛命の神話に由来し、母と子の無事を祈る思いが込められています。

デザインには母体とへその緒を表現した意匠が使われ、安産祈願の象徴として大切にされています。

「四季の守(しきのまもり)」は、季節の草花をモチーフにしたお守りで、健康長寿や日々の無事を祈願するもの。季節に応じてデザインが変わるため、季節の節目に合わせて授かる方も多いです。

鳥羽守(とばまもり)は、御祭神である賀茂建角身命の化身とされる八咫烏(やたがらす)をモチーフにしたお守り。このお守は、導きの御守として位置づけられており、特に人々の行動や判断における良い選択を助けることを願っています。

八咫烏の翼を模しており、その形状は美しく、さまざまな場面で身につけられるようにデザイン。この御守は、特に厄除けや運気向上を目的として、多くの人々に親しまれています。

「干支丹塗矢(えとにぬりや)」も厄除けと開運の御守として人気。干支ごとの守り神をかたどったもので、自分の干支に合わせて選ぶとよりご利益があるとされています。

どれだけ忙しい毎日であっても、こうしたお守りがそっと寄り添ってくれることで、安心感を得られる方も多いのではないでしょうか。健康や安全に対する意識が高まる今、心を整える意味でもおすすめです。

下鴨神社のお守りとご利益

御祭神とご利益

下鴨神社には、2柱の神様が主祭神として祀(まつ)られています。西殿には「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」、東殿には「玉依媛命(たまよりひめのみこと)」がおられます。

いずれも賀茂氏の祖神であり、古代京都の発展に深く関わった神々。

賀茂建角身命は、神武天皇を熊野から大和へと導いた「八咫烏(やたがらす)」の化身ともされる神で、導きの神・勝利の神として信仰されています。そのため、人生の転機や物事の始まりに力を授けてくださる存在として親しまれています。

一方、玉依媛命は、清らかな水の神としても知られ、子授け・安産・子育てのご利益があります。神話によれば、彼女が鴨川で禊をしていたときに、上流から流れてきた丹塗矢を持ち帰ったことで神の子を授かったとされる伝承が残っています。

これらの神様のご利益は多岐にわたります。国家安泰、交通安全、厄除け、縁結び、勝負運、開運招福など、現代の私たちの暮らしにも通じる願いに広く対応。

下鴨神社はさまざまな人生の場面において支えとなってくれる神様が祀られている場所なのです。

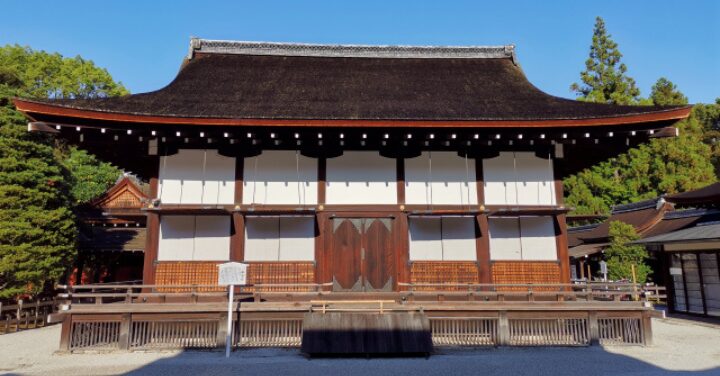

下鴨神社の主な施設

まず目を引くのは、「東本殿」と「西本殿」。これらは国宝に指定されており、日本の神社建築の美を今に伝える貴重な建造物。いずれも流造と呼ばれる様式で、檜皮葺の屋根が特徴的。

東本殿には、賀茂別雷命の母である玉依姫命(たまよりひめのみこと)が祀られています。玉依姫命は、特に女性の守護神として知られ、女性の願いや美麗を祈願する信仰があります。

一方、西本殿には玉依姫命の父である賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)が祀られています。賀茂建角身命は、開拓の神として知られ、特に農業や商業の繁栄を願う人々の信仰を集めています。

楼門は、日本の重要な文化財の一つであり、1630年に再建されたもので、江戸時代前期の建築様式を示しています。この門は、鮮やかな朱色の塗装が施されており、高さは約13メートルを誇ります。

神社の正面に位置しており、参道の入口を飾っています。特にその見事な装飾とデザインが特徴で、垂木を使った屋根構造と、門柱の両側に付けられた装飾的な彫刻が見られます。

階段を上がった先には、広い境内が広がり、神社のウリである「糺の森」へのアクセス口に。楼門は、神社全体の象徴とも言える存在であり、参拝者を迎える重要な役割を果たしています。

神職が祝詞を奏上する「祝詞舎」や、拝殿を兼ねた「幣殿」も見逃せません。また、「舞殿」では神事の際に舞が奉納されるなど、年中行事において重要な役割を果たします。

境内に点在する摂社や末社も下鴨神社の大きな魅力の一つ。中でも「相生社」は縁結びで知られ、「河合神社」は美人祈願や芸能上達の神様として多くの女性に親しまれています。

さらに、「出雲井於神社」や「三井神社」など、歴史的な価値のある社も多く、いずれも重要文化財に指定されています。

下鴨神社の境内にある言社は、十二支が祀られる七つのお社から成り立っています。これらのお社は各々異なる干支の守り神を祀っており、自分の干支のお社にお参りすることで特別なご利益を得られるとされています。

このような形式は、普通の参拝よりも特別感があり、楽しむことができる点が魅力。言社には以下のような特徴があります。

大国主命の信仰: 言社全体を通して祀られている神様は、大国主命(おおくにぬしのみこと)であり、韋駄天や他の神々と関連しています。それにより、各社はこの神からの異なる神徳を受けることができます

七つの社: 各社は一つの干支を担当しており、例えば、一言社が二つ、二言社が二つ、三言社が三つといった形で、それぞれの社が干支を分担。特に「子」(ね)と「午」(うま)に関しては、他の干支と同様に二つの社が存在します。

自然に目を向けると、「糺の森(ただすのもり)」が広がっています。神社の杜としては異例の規模を誇り、原生林の面影を今に伝える貴重な自然遺産。ここを通る参道は、神聖な空気に満ちており、まさに心身を清める場といえるでしょう。

そのほか、「みたらし池」や「御手洗社」も見どころ。特に夏に開催される「御手洗祭」では、池に足をつけて無病息災を願う風習が今も受け継がれています。

下鴨神社には歴史的・文化的・自然的価値の高い施設が多く点在しており、訪れるたびに新たな発見があります。

簡単な歴史

下鴨神社の歴史は非常に古く、その創建は紀元前にまでさかのぼると考えられています。

文献によれば、崇神天皇7年(紀元前90年頃)には、すでに神社の瑞垣(みずがき)が修造されたという記録が残されており、それ以前から祭祀が行われていた可能性が高いとされています。

奈良時代には、国家の守護を願う重要な神社として朝廷からの篤い信仰を受け、律令国家体制の中でも特別な存在とされていました。

平安京への遷都後は、京都の守護神としての役割がより強化され、国家鎮護の神として、また皇室の氏神としての格式が向上。

その象徴ともいえるのが、平安時代から続く「賀茂祭または葵祭(あおいまつり)」。5月に行われるこの祭りは、日本三大祭の一つとされ、古式ゆかしい行列や儀式が現代でも再現されています。

斎王代と呼ばれる女性が選ばれ、伝統衣装をまとって行列に加わる姿は、訪れる人々を平安時代へといざないます。

平安時代には「斎院(さいいん)」という制度も確立され、皇族の女性が神に仕える役職として下鴨神社に奉仕。この制度は約400年続き、下鴨神社の格式の高さを物語っています。

江戸時代には幕府からも支援を受け、社殿の修復や祭事の維持が行われました。明治時代に入ると、近代国家における神社制度の中で伊勢神宮に次ぐ「官幣大社」の筆頭に指定され、その地位を不動のものに。

戦後も神社本庁の別表神社として、多くの信仰を集め続けています。

参拝の仕方とマナー

神社に到着したら、鳥居の前で一礼してから境内に入りましょう。これは神様のいらっしゃる神域に足を踏み入れるための礼儀。その後、参道の中央は神様の通り道とされているため、できるだけ端を歩くのが基本マナーとされています。

次に、手水舎(ちょうずや)で手と口を清めます。これは心身を清らかにして神様の前に立つための重要な儀式。手水の使い方には作法がありますので、初めての方は看板などで手順を確認してから行うとよいでしょう。

下鴨神社の手水舎は、3箇所。西門そばの「御手洗-三本杉」、御手洗社にある「井上社」。そして、表参道、南の鳥居のそばにある、一番大きな「御手洗-直澄(ただす)」。コロナ対策により、ひしゃくを使わずにお清めをすることが可能に。

本殿前に来たら、賽銭を納めてから「二礼二拍手一礼」の作法で参拝。まず深く2回礼をし、手を2回打ち鳴らしてから心を込めて願い事をします。そして最後にもう一度礼をして終わります。

お守りや御朱印を受ける場合は、授与所で静かに並びましょう。撮影禁止の場所ではカメラを控えることも大切。静寂が保たれている神聖な空間ですので、私語を慎むことも配慮の一つです。

最後に、帰る際も鳥居をくぐる前に一礼して神社を後にすると、神様に感謝の気持ちを伝えることができます。

このような基本的なマナーを守ることで、心地よい参拝体験ができるだけでなく、神様とのご縁もより深まることでしょう。

下鴨神社への行きかた

下鴨神社は、京都市左京区に位置し、公共交通機関でもアクセスしやすい立地。もっとも便利なのは、京阪電鉄・叡山電鉄「出町柳駅」からのアクセス。

駅から神社までは徒歩で約10分、鴨川デルタを越え、糺の森を通り抜けるルートは、散策を楽しみながら向かえるのでおすすめです。

市バスを利用する場合は、「下鴨神社前」または「新葵橋」のバス停で下車するのが便利。どちらも神社の入り口まで徒歩すぐで、特に「下鴨神社前」は西参道側からのアクセスとなります。

表参道側から参拝したい方は、「新葵橋」での下車がおすすめ。

京都駅からのアクセスも良好で、地下鉄烏丸線で「北大路駅」まで行き、そこから市バス1番または205番に乗車する方法が一般的。また、JR奈良線「東福寺駅」経由で京阪線に乗り換え、「出町柳駅」へ行くルートもあります。

車で訪れる場合は、神社の西側にある専用の「西駐車場」を利用できます。ただし、土日祝日や葵祭などの行事の際は大変混雑するため、なるべく公共交通機関の利用を推奨します。

タクシーを利用する場合は、京都駅から下鴨神社までの所要時間は約20分、料金は2,000円~3,000円程度が目安。運転手には「下鴨神社」と伝えるとスムーズに案内してもらえるでしょう。

このように、下鴨神社への行き方は複数あり、旅行の計画や移動手段に合わせて選ぶことができます。初めての参拝でも安心して訪れることができる神社です。