「諏訪神社はやばい」という噂を耳にして、その真相を知りたいと思いませんか?

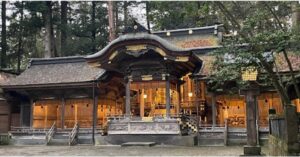

多くの神社が持つ穏やかで清浄なイメージとは異なり、諏訪神社にはどこか畏怖の念を抱かせるような、力強くも謎めいた側面が存在します。それは、訪れる者の心を捉えて離さない、荒々しくも神聖なエネルギーに満ちているからかもしれません。

清らかに整えられた神域というよりも、太古から続く自然そのものの、制御不能な力が渦巻いているかのような感覚。この記事では、その感覚の正体を解き明かしていきます。

そもそも諏訪神社とはどのような存在なのかという基本から、祀られている御祭神とご利益、そして全国の総本社である諏訪大社との関係性を丁寧にひもといていきます。

その上で、諏訪神社が「やばい」とまで言われる理由を、古代の神話、血湧き肉躍る祭事、そして特異な歴史的背景から深く掘り下げます。最後に、その強大な力を理解した上での適切な参拝方法まで、網羅的に解説していきましょう。

本記事の内容

- 諏訪神社の基本的な情報

- 諏訪神社が「やばい」と言われる理由

- 神話、祭事、信仰から浮かび上がる諏訪の神々

- 諏訪の神聖な力を理解した上での参拝方法

諏訪神社はやばい?基本情報から解説

諏訪神社とは

諏訪神社とは、特定のひとつの神社を指す言葉ではなく、諏訪大神(すわおおかみ)を御祭神として祀(まつ)る神社の総称。

その数は全国に約一万社以上あると言われており、日本の数ある神社の中でも特に広範な信仰を集めていることが分かります。 これらの神社の歴史は非常に古く、その起源は日本最古の歴史書である「古事記」や「日本書紀」の神話にまで遡ることが可能。

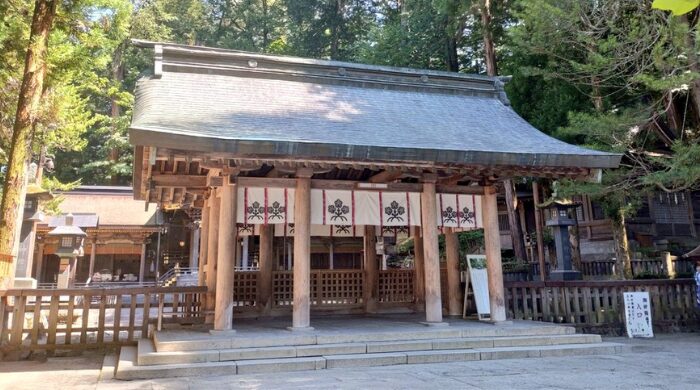

特に、中央政権による国譲りの神話においてその名が登場することは、古代日本の形成期において、諏訪の神がヤマト王権に簡単には服従しない、強大な独立勢力であったことを示唆しています。 また、諏訪大社の多くが本殿を持たないことも、その古さの証左。

上社本宮は背後の守屋山を、下社春宮は杉の木を、秋宮はイチイの木を御神体としており、自然そのものを崇拝するアニミズムの形態を色濃く残しています。 このように、諏訪神社は単なる地域の神社にとどまりません。

日本の信仰史の根幹に関わる、古くから続く由緒正しい信仰の形であり、飼いならされることのない原初的な神の力を今に伝えているのです。

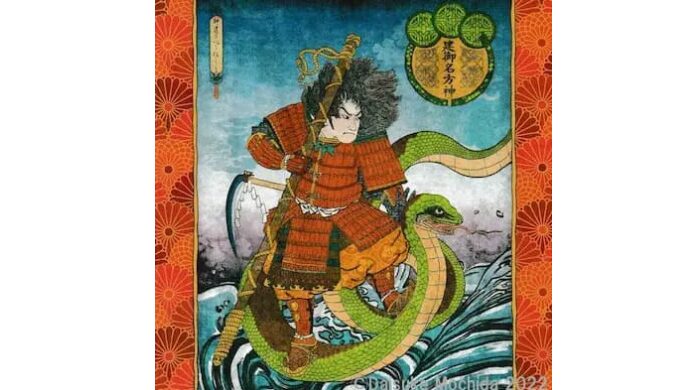

やばい理由:建御名方神の矛盾する神格

諏訪神社が「やばい」と言われる最初の理由は、主祭神である建御名方神の神格が、根本的に矛盾する二つの神話の上に成り立っているという点。 このパラドックスが、神社の予測不能で強力な神性の源泉となっているのです。

大和の物語における「敗北者」

日本の正史とも言える「古事記」の国譲りの物語では、建御名方神は悲劇的な敗者として描かれます。

天界の神々が地上の国を譲るよう迫った際、最後まで抵抗した建御名方神は、天からの使者である武神・建御雷神(タケミカヅチノカミ)との力比べに無残に敗北。

千人がかりで引くような巨岩を軽々と持ち上げたほどの豪傑でしたが、建御雷神に手を掴まれると、その手は氷柱や剣の刃へと変化し、なすすべなく手を取られてしまいます。

その手は「若葦(わかあし)のようにもぎ取られ」投げ飛ばされたと記されており、圧倒的な力の差の前に屈辱的な敗北を喫したのです。

完全に戦意を失い逃走した末、現在の諏訪湖まで追い詰められ、「この地から一歩も出ない」と誓うことで命乞いをしました。

この物語は、中央の政権が地方の強力な神を支配下に置いたことを正当化するものであり、諏訪の神を「敗北し、封印された存在」として位置づけています。

諏訪の物語における「征服者」

一方で、諏訪の地に伝わる神話は全く異なる姿を伝えています。 こちらでは建御名方神は敗残の神ではなく、この地に侵攻してきた強力な「征服者」。

諏訪の地を支配していた先住の土着神・洩矢神(モレヤガミ)と覇権を巡って激突し、見事に勝利を収めてこの地の新たな支配者となったとされています。

洩矢神が鉄の輪(鉄鐸)で戦ったのに対し、建御名方神は藤の蔓で対抗し、勝利したと伝えられます。これは新しい文化が古い文化を制圧した象徴とも解釈できます。

この神話は、建御名方神の権威が、外部の権威に屈したのではなく、自らの武力によって確立された絶対的なものであることを示しています。

| 特徴 | 古事記(ヤマト)の物語 | 諏訪(地方)の物語 |

|---|---|---|

| 主人公 | 建御名方神 | 建御名方神(諏訪明神) |

| 敵対者 | 建御雷神(天の神) | 洩矢神(土着の神) |

| 結果 | 敗北し、諏訪の地に封印される | 勝利し、諏訪地方を征服する |

| 意味合い | 諏訪は敗北した神の「追放の地」 | 諏訪は強力な神が支配する「王権の地」 |

このように、建御名方神は中央の神々に対しては誓約に縛られた「囚人」でありながら、自らの領地である諏訪においては絶対的な「王」でもあるという、極めて複雑な神格を持ちます。

この未解決の緊張関係こそが、彼の神性を予測不能なものにし、「やばい」と言われるほどの恐るべき力の源泉となっているのです。

いつ慈悲深い守護神として振る舞うかと思えば、次の瞬間には荒ぶる征服者としての力を振るうかもしれない、その二面性が人々に深い畏敬の念を抱かせるのです。

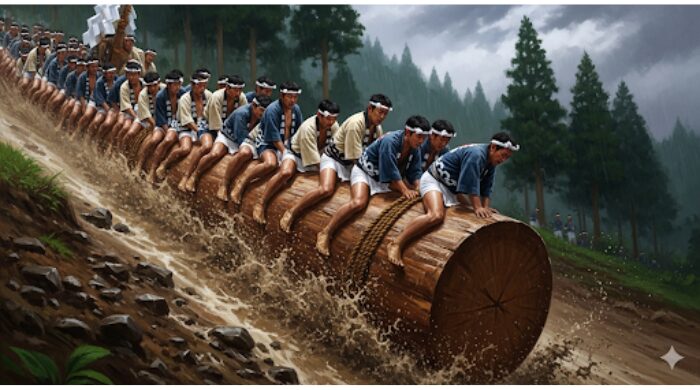

やばい理由:御柱祭における儀礼的暴力

諏訪大社の象徴であり、その「やばさ」を最も直接的に体現するのが、7年に一度行われる御柱祭(おんばしらさい)。 この祭りは、単なる祝祭ではなく、死と隣り合わせの儀礼的側面を持ち合わせています。

御柱祭とは、樹齢150年を超えるモミの大木を山から切り出し、人力のみで曳き、諏訪大社四社の社殿の四隅に建てる神事。その過程は「山出し」と「里曳き」に分かれますが、特に危険が伴うのが4月に行われる山出し。

祭りのクライマックスは「木落し」と呼ばれ、重さ10トンを超える巨木に氏子たちが乗ったまま、最大斜度35度の急峻な坂から一気に滑り落とします。

地響きのような轟音、巻き上がる土煙、そして「おー、おー」という氏子たちの勇ましい掛け声が一体となり、見る者を圧倒します。

この光景は、熱狂と生命の危険が一体となった、まさに「死との舞踏」と呼ぶにふさわしいもの。 この祭りの「やばさ」は、その危険性が比喩ではない点にあります。

記録に残るだけでも、過去に幾度となく死者や重傷者を出してきたという厳然たる事実が存在するのです。

現代社会の安全基準から見れば、これほど定期的に死傷者を出す行事は中止や内容変更を迫られるはずですが、御柱祭は1200年以上も続いてきました。

この事実は、御柱祭が世俗的な安全基準を超越した特別な「聖域」として認識されていることを示唆しています。

繰り返される死傷事故は、排除されるべき欠陥ではなく、悲劇ではありながらも、祭りの神聖なサイクルの一部として受け入れられている側面があるのかもしれません。

氏子たちが自らの命を危険に晒すこと自体が、山の神や土地の神といった、制御不能な荒ぶる力への捧げものであり、その力を鎮め、土地の生命力を更新するための不可欠な儀礼であると考えられるのです。

やばい理由:古の地霊「ミシャグジ」への信仰

諏訪大社で公式に祀られている建御名方神の信仰は、実はより古く、そして遥かに恐ろしい土着の信仰の上に築かれたものと考えられています。 その基層にあるのが、地霊「ミシャグジ」への信仰。

ミシャグジは、ヤマト王権の神話体系が及ぶ以前から諏訪地方で信仰されてきた自然神や地霊の総称とされます。 石や柱、あるいは蛇の姿で顕現するとされ、土地そのものが持つ生命力やエネルギーの化身に近い存在でした。

特定の形を持たず、善悪の概念も超越した、原初的な力そのものと言えるかもしれません。 この神は、五穀豊穣という恵みをもたらす一方で、そのサイクルの一部である死や破壊、そして「祟り」を司る、二面的な力を持っていたとされます。

諏訪大社の特異な神事、特に前述の御柱祭や、かつて75頭もの鹿の首が捧げられたという「御頭祭(おんとうさい)」は、建御名方神への奉仕というより、この荒々しいミシャグジを鎮めるための儀礼として捉える方が、その本質を理解しやすいかもしれません。

御頭祭では、鹿の首だけでなく、串刺しにされたウサギ、鳥、魚なども供えられ、血の匂いが立ち込める中で神事が執り行われたと記録されています。

血や死を伴う儀式は、一般的な神道では「穢れ」として忌避されますが、諏訪ではむしろ、荒ぶる神をなだめ、その強大な生命力を更新してもらうために必要な行為とされたのです。

人身御供の代替儀式だったという説もあり、その禍々しさは格別。 ここには諏訪信仰の二重構造が見て取れます。

表向きには建御名方神が公の祭神として祀られていますが、その水面下では、諏訪の真の力の源泉である原初的な神・ミシャグジの気配が、今なお色濃く漂っているのです。

諏訪神社がやばいと言われる理由を深掘り

やばい理由:現人神と戦国武将の崇敬

諏訪の力は、神が人の体に宿るという「現人神(あらひとがみ)」の思想と、それを戦国武将・武田信玄が戦略的に利用したことで、他に類を見ないほど具体的なものとなりました。

諏訪信仰の独自性を際立たせているのが、「大祝(おおほうり)」という神職の存在。 大祝は単に神に仕える者ではなく、神そのものが肉体に宿る「依り代」であり、「生き神様」として崇敬の対象でした。

多くの場合、無垢な少年が選ばれ、儀式を通じて神がその身に降りるとされたのです。 「神を拝みたいのであれば、大祝を見なさい」という言葉が示すように、神は建物ではなく、生きた人間の内に存在したとされます。

これが、諏訪大社の上社本宮などに、他の神社にあるような本殿が存在しない理由。大祝は、諏訪の地から一歩も出てはならない、死などの穢れに触れてはならないといった厳しい禁忌の中で生きることを強いられました。

神の器であると同時に、神に囚われた存在でもあったのです。 この特異な神聖な力を深く理解し、自らの覇業のために最大限に利用したのが、戦国最強の武将と謳われる武田信玄。

信玄は諏訪地方を侵略した後、その信仰を弾圧するどころか、逆に最も熱心な崇敬者となりました。 彼は、諏訪明神が古くから東国随一の「軍神」であったことに着目し、「南無諏訪南宮法性上下大明神」と記した軍旗を掲げ、自軍の守護神として前面に押し出します。

さらに決定的な一手が、滅ぼした諏訪氏の姫・諏訪御料人を側室に迎えたこと。 これは単なる政略結婚ではありません。

現人神を出す神聖な一族の血を取り込むことで、信玄は諏訪の土地だけでなく、その神性をも手中に収め、自らの権力基盤を盤石なものにしようとしたのです。

諏訪の神の祟りを恐れ、その力を自らのものとして取り込もうとする、信玄の深い畏敬と野心が垣間見えます。

やばい理由:土地のエネルギーと七不思議

諏訪の霊力は、神話や信仰といった文化的なものだけでなく、土地そのものに内在する根源的な性質として認識されています。

現代の地質学は、諏訪地方が日本の地殻を東西に分断する巨大な断層「糸魚川―静岡構造線」と、西南日本を貫く「中央構造線」という、二大構造線が交差する極めて特異な場所に位置していることを明らかにしています。

ここは、大地が絶えずせめぎ合い、計り知れないエネルギーが蓄積・解放される場所なのです。近年では、磁場が打ち消しあう「ゼロ磁場」地帯であるとも言われ、科学的にも特別な場所であることが分かっています。

この科学的事実は、古来よりこの地が強力な「パワースポット」と見なされてきた信仰の、物理的な裏付けとなっています。 この土地の特異なエネルギーは、「諏訪大社の七不思議」として知られる一連の不可解な現象の伝承として、人々の間で語り継がれてきました。

- 御神渡(おみわたり) 厳冬期に全面結氷した諏訪湖の氷が、大地が鳴動するような轟音と共に一直線に盛り上がる現象。上社の男神が下社の女神のもとへ通った道筋とされ、その年の吉凶を占う神聖な神事となります。

- 宝殿の天滴(ほうでんのてんてき) 上社本宮の宝殿の屋根からは、どんな晴天が続いても一日三滴は水滴が落ちると言われ、日照りの際にはこの神水を竹筒に入れて雨乞いの神事に用いられました。

- 神野の耳裂鹿(こうやのみみさけじか) かつて御頭祭で神前に捧げられた75頭の鹿の首の中に、毎年必ず一頭、耳の裂けた鹿が混じっていたという不思議な伝承。これは神が受け入れた証とされました。

- 元朝の蛙狩り(がんじつのかわずがり) 年始に行われる神事で、真冬にもかかわらず御手洗川の氷を割ると必ず蛙が現れ、神前に捧げられるというもの。現在も続く神事として知られます。

これらの七不思議は、地震、温泉の湧出、特異な気象現象といった、この土地の強力で予測不能な自然活動に対する、神話的な解釈と考えることができます。

諏訪に立つことは、物理的な世界と神聖な世界の境界が極めて薄い場所に身を置くことを意味し、その力がこれほどリアルに感じられるのは、大地そのものの強大なエネルギーに深く根差しているからに他なりません。

御祭神とご利益

諏訪神社で主に祀られている御祭神は、建御名方神(タケミナカタノカミ)。 建御名方神は、国造りの神として知られる大国主神(オオクニヌシノカミ)の御子神にあたります。

また、その妃神である八坂刀売神(ヤサカトメノミコト)も共に祀られている場合が多く、この二柱の神様を総称して諏訪大神(諏訪明神)と呼ばれます。

上社が男神である建御名方神を、下社が女神である八坂刀売神を祀っているとされています。 諏訪大神の御神徳は非常に多岐にわたります。 古くから風や水を司る自然神として、五穀豊穣や生命の根源を守る存在として崇められてきました。

狩猟の神としての側面もあり、生命の誕生と死、その両方を司る複雑な神格を持っています。 加えて、建御名方神が国譲り神話で見せた力強さから、武勇の神、つまり勝負事の神としての性格も強く持っています。

このため、坂上田村麻呂や源頼朝、徳川家康といった歴史上の多くの武将からも、戦の守護神として篤い信仰を集めました。

現代においても、勝運向上、交通安全、開運厄除といったご利益はもちろん、農業や漁業の守護など、生活の様々な場面で私たちを守り導いてくださる神様として、多くの人々から信仰され続けています。

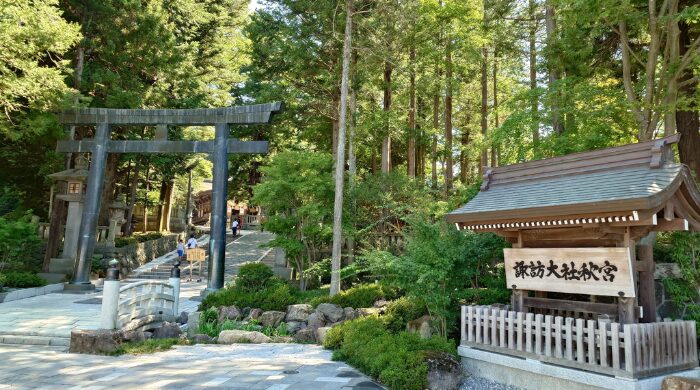

諏訪神社と諏訪大社の関係

全国に点在する一万社以上の諏訪神社の頂点に立つのが、長野県の諏訪湖周辺に鎮座する諏訪大社(すわたいしゃ)。 諏訪大社は、全ての諏訪神社の「総本社」という位置づけになります。

この諏訪大社は、諏訪湖南側に上社(本宮・前宮)、北側に下社(秋宮・春宮)という、合計四つの境内を持つ壮大な規模を誇り、それ自体が国内で最も古い神社の一つとされています。 では、なぜ諏訪信仰はこれほどまでに全国へ広がったのでしょうか。

その理由は主に、武士階級の信仰と、中世以降の荘園開発が関係しています。 前述の通り、諏訪の神は武勇の神として鎌倉時代以降の武士たちから篤く信仰されました。

各地の領主となった武士たちが、自らの領地の守護神として諏訪の神の御霊を分けて祀る「勧請(かんじょう)」を行ったことが、全国展開の大きな要因。これにより、分社であっても総本社と同じだけの強力な神威が発揮されると信じられていました。

また、荘園を開発する際に、その土地の守り神として諏訪の神が祀られた例も多く、人々の生活の拡大と共に信仰も着実に広がっていったと考えられます。

特に、狩猟や農耕といった、自然と密接に関わる生活を送る人々にとって、諏訪の神は非常に身近で頼もしい存在だったのです。

諏訪神社の参拝方法

これまで見てきたように、諏訪神社は単に穏やかなご利益を願うだけの場所ではありません。 そこには、荒々しく、時に恐ろしいほどの力を持つ神々が鎮まっています。

諏訪神社を参拝する際には、その歴史と神々の二面性を理解し、深い敬意と畏怖の念を持つことが大切です。

1. 鳥居をくぐる前に一礼

- 神域(神様のいる場所)に入る前には、鳥居の前で立ち止まり軽く一礼を。

- 鳥居は神様の領域との境界線なので、敬意を表す意味があります。

2. 参道は端を歩く

- 参道の中央は「正中(せいちゅう)」といい、神様の通り道とされています。

- 参拝者は左端または右端を歩くのがマナー。

3. 手水舎(ちょうずや、てみずや)で心身を清める

手水舎で以下のようにして手と口を清めます:

- 右手で柄杓(ひしゃく)を持ち、水を汲んで左手を洗う

- 柄杓を左手に持ち替えて、右手を洗う

- 再び右手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぐ(直接口をつけない)

- もう一度左手を洗う

- 最後に柄杓を立てて柄の部分を洗い、元に戻す

※水は飲まず、口をすすぐだけにします。

4. 拝殿でお参り(「二礼二拍手一礼」が基本)

- 賽銭箱の前で軽くお辞儀

- 賽銭(さいせん)を静かに入れる(投げない)

- 鈴があれば鳴らして神様に気づいてもらう

- 二礼:深いお辞儀を2回

- 二拍手:手を2回叩く

- 手を合わせたままお願いごとや感謝の気持ちを心の中で伝える

- 一礼:最後に深いお辞儀を1回

5. 参拝後も鳥居をくぐったら一礼

- 鳥居を出るときも、神域を離れる感謝と敬意を込めて、一礼します。

補足情報

- 服装:極端に露出の多い服やだらしない格好は避け、清潔感のある服装を心がけましょう。

- 写真撮影:神社によっては禁止されている場所もあるので、看板やルールに従いましょう。

- お願い事のコツ:神社は「感謝」が基本です。お願いごとをする前に、日頃の感謝を伝えると良いとされています。

もし総本社である諏訪大社を訪れるのであれば、上社(本宮・前宮)と下社(秋宮・春宮)の四社全てを巡る「四社まいり」を体験することをおすすめします。

四社はそれぞれ異なる趣と由緒を持っており、全てを巡ることで、諏訪大神の持つ多面的で広大な神徳をより深く感じ取ることができるでしょう。専用の御朱印帳も用意されています。

参拝の順序に厳格な決まりはありませんが、一般的には上社から下社へ、あるいはその逆のルートで巡る方が多いようです。車であれば一日で回ることも可能ですが、それぞれの社の空気をじっくりと感じるためには、時間をかけた参拝が望ましいです。

重要なのは、一つ一つの社で静かに心を合わせ、自然そのものを御神体とする古来からの信仰の形を感じること。拝殿での参拝だけでなく、御神体である山や木々、そして境内を流れる水の音にも耳を澄ませてみてください。

華やかな観光地を訪れるような軽い気持ちではなく、荒ぶる大いなる自然の力と対峙するような、少し引き締まった心持ちで鳥居をくぐることが、諏訪の神々と向き合う上でふさわしい作法と言えるかもしれません。

結論:諏訪神社はやばいほどの力を持つ場所

この記事で解説してきた内容を、最後に箇条書きでまとめます。

- 諏訪神社は全国に約一万社ある神社の総称

- 総本社は長野県の諏訪大社で四つの宮からなる

- 御祭神は建御名方神とその妃である八坂刀売神

- 建御名方神は国譲り神話で敗北者として描かれる

- 一方で地方の神話では征服者としての側面を持つ

- この神格の矛盾が予測不能な力の源泉となっている

- 御柱祭は死傷者を出すこともある危険で神聖な祭り

- 儀式の危険性は荒ぶる神への捧げものとも解釈される

- 信仰の根底には古の地霊ミシャグジの存在がある

- 鹿の首を捧げる御頭祭はミシャグジ信仰の名残

- 神が人の体に宿る現人神という特異な信仰が存在した

- 武田信玄は諏訪の神を軍神として戦略的に利用した

- 諏訪の地は二つの巨大な構造線が交差する場所

- 諏訪湖の御神渡りなど七不思議が今に伝わる

- 「やばい」とは畏怖と強力な神性を的確に示す言葉