「弥彦神社ってよく聞くけど、なぜ有名なんだろう?」と感じている方は多いのではないでしょうか。

新潟県に鎮座するこの神社は、年間を通して多くの参拝者が訪れる人気の場所。この記事では、弥彦神社とはどのような場所なのか、その長い歴史と由緒、祀られている祭神とご利益について詳しく解説。

さらに、不思議体験ややばいと言われる真相にも迫りながら、境内に点在する強力なパワースポットの見どころ、他では見られない独特の参拝作法、そして具体的なアクセス方法まで、あなたの疑問を解消するための情報を網羅的にお届けします。

本記事の内容

- 弥彦神社が越後一宮として格式高い理由

- 天香山命のご神徳と具体的なご利益

- 境内のパワースポットや独特の参拝作法

- 弥彦へのアクセスと周辺の楽しみ方

弥彦神社はなぜ有名?その歴史と伝説の謎

弥彦神社とは

弥彦神社は、新潟県の中央部、西蒲原郡弥彦村に鎮座する神社。古くから「おやひこさま」という愛称で人々に親しまれ、年間140万人以上が訪れる新潟県内随一のパワースポットとして絶大な人気を誇ります。

神社の大きな特徴は、背後にそびえる秀麗な弥彦山(標高634m)そのものをご神体としていること。広大な越後平野と日本海との間に位置し、約4万坪にも及ぶ境内は神聖な気に満ちあふれています。

創建から二千四百年以上という悠久の歴史を持ち、その存在は日本最古の歌集である『万葉集』にも詠まれるほど。

主なご利益として、御祭神が越後の国を開拓し、人々に産業を授けた神様であることから、仕事運の向上や商売繁盛が広く知られています。また、御祭神の妃神も共に祀られているため、縁結びや夫婦円満を願う人々も後を絶ちません。

このように、歴史的な格式の高さと、現代に生きる私たちの多様な願いに応える霊験あらたかさが、多くの人々を惹きつける理由と考えられます。

歴史と由緒

弥彦神社の創建は、今から二千四百年以上前の第十代崇神天皇の御代にまで遡ると伝えられています。御祭神である天香山命が越後の国を開拓された後、弥彦山に葬られ、その御子孫が廟社(祖先や貴人の霊を祀る場所)を建ててお祀(まつ)りしたことが起源とされています。

歴史書に初めてその名が登場するのは、平安時代の833年に編纂された『続日本後紀』。そこには、干ばつや疫病が流行るたびに雨を降らせ、病を救う霊験あらたかな神として「伊夜比古神」の名が記されています。

また、奈良時代に成立した『万葉集』にも、その神々しい様子を詠んだ歌が二首収められており、古くから遠く離れた都にまでその名声が届いていたことがうかがえます。

時代が下り、鎌倉時代には源頼朝が広大な神領を寄進しました。室町時代には越後を領有した上杉家が社殿を修造し、手厚く保護しています。

江戸時代に入ると、徳川将軍家からも五百石の朱印地を安堵されるなど、時の権力者たちから深く崇敬されてきました。

明治時代には、国家が管理する特に重要な神社である国幣中社に列せられ、明治天皇ご自身も御親拝されるなど、その格式の高さは不動のものに。

しかし、明治45年(1912年)に門前町から発生した大火により、壮麗を極めた社殿の多くが焼失するという悲劇に見舞われました。

このとき、県内はもとより全国、遠く海外からも復興への多大な支援が寄せられ、大正5年(1916年)に現在の荘厳な社殿が再建されたのです。

この復興の歴史は、いかに弥彦神社が人々から深く愛され、心の拠り所とされてきたかを物語っています。

祀られている神様

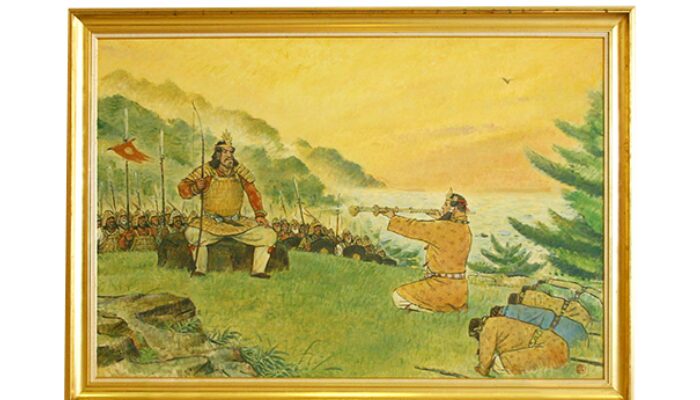

弥彦神社にお祀りされている主祭神は、天香山命(あめのかごやまのみこと)という、日本の建国神話において重要な役割を果たした神様。

天照大御神の御曾孫にあたる高貴な神格であり、日本の初代天皇である神武天皇が国を治める際に、多大な功績を立てたことで知られています。

天香山命の御神徳

神話によれば、神武天皇が熊野の地で敵の毒気によって倒れ、軍が全滅の危機に陥った際のこと。天香山命は、高倉下(たかくらじ)という人物を介して、神の宿る霊剣「韴靈剣(ふつのみたまのみつるぎ)」を献上。

この剣の力により、神武天皇は窮地を脱し、無事に大和を平定できたと伝えられています。その後、天香山命は朝廷の命を受けて、豊かな越後の国(現在の新潟県)に渡られました。

そして、この地に住む人々に、米作りの基本である稲作をはじめ、日本海の恵みを活かす漁業、生活に不可欠な製塩、さらには酒造りや養蚕といった、暮らしを豊かにする多様な産業技術を広めました。

このことから、越後の国の暮らしの礎を築いた「開拓の祖神」として崇められ、現代に至るまで、仕事運向上、商売繁盛、五穀豊穣、諸産業の発展など、私たちの生活全般にわたる幅広いご利益があると深く信仰されています。

妃神のご利益

また、弥彦山の山頂にある御神廟には、天香山命の妃神である熟穂屋姫命(うましほやひめのみこと)も共に祀られています。このため、縁結びや夫婦円満、安産、子育てといった、家庭に関するご利益を願う参拝者も多く訪れるのです。

不思議体験とスピリチュアルな噂

弥彦神社は、科学では説明できないようなスピリチュアルな体験を報告する参拝者が多い場所としても知られています。これらの体験は、神社の持つ特別なエネルギーや神聖な雰囲気を物語るものとして興味深いもの。

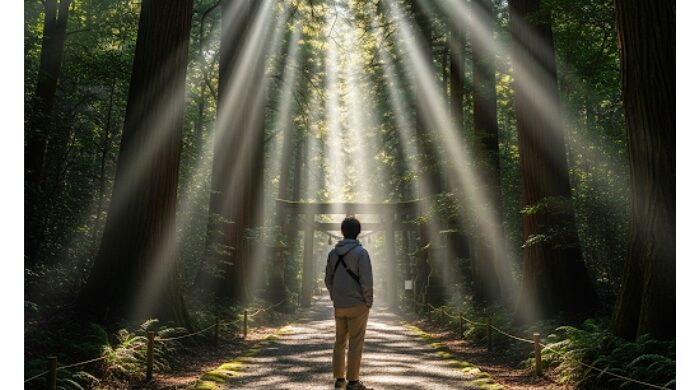

最も多く語られるのは、一の鳥居をくぐった瞬間に「空気が一変する」という感覚。俗世の喧騒から物理的にも精神的にも切り離され、ひんやりと澄み渡った神聖な気に全身が包まれると感じる人が少なくありません。

これは、弥彦山全体を神域とする広大な森が作り出す清浄な環境と、二千四百年以上にわたって積み重ねられてきた人々の祈りの力が影響しているのかもしれません。

また、「心身が深く浄化される」という体験もよく聞かれます。深い緑に囲まれた静謐な参道をゆっくりと歩いたり、荘厳な拝殿で静かに手を合わせたりするうちに、日々の悩みやストレスが洗い流され、心が晴れやかになる感覚を覚えるそう。

これは一種の瞑想効果とも考えられますが、多くの人が共通して感じることから、弥彦神社が持つ強力な癒やしの力の一端を示していると言えるでしょう。

中には、祈祷中に神聖な光の柱を見たり、写真を撮ると不思議な光の玉(オーブ)が写り込んだり、神様の使いとされる境内の鹿に呼ばれるように感じたりといった、より個人的で具体的な体験談も存在します。

これらのスピリチュアルな体験談は、弥彦神社が単なる観光地ではなく、人々の魂に深く働きかける力を持った特別な聖地であることを示唆しています。

やばいと言われる真相~霊験や不思議現象の正体

弥彦神社について調べると、「やばい」という現代的な言葉でその魅力が語られることがあります。この言葉には、畏怖の念を抱かせる「恐ろしい」側面と、人知を超えた「素晴らしい」側面の両方が含まれていると考えられます。

恐ろしい側面:彌彦神社事件

恐ろしい側面として、決して忘れてはならないのが、1956年(昭和31年)1月1日に発生した「彌彦神社事件」。

これは、新年を祝う福餅まきに殺到した初詣の参拝客が拝殿前の石段で将棋倒しとなり、124名もの尊い命が失われた、日本の雑踏事故史上でも類を見ない大惨事でした。

戦後の復興期と交通網の発達が重なり、例年を大幅に上回る参拝客が狭い場所に集中したことが原因とされています。

この悲劇を教訓に、現在では参道の拡張や一方通行規制など、徹底した安全対策が講じられていますが、神社の歴史を語る上で避けては通れない出来事です。

素晴らしい側面:火の玉石の伝説

一方で、「やばい」が人知を超えた素晴らしい霊験やパワーを指す場合もあります。その代表例が、境内に安置されている「火の玉石」にまつわる伝説。

江戸時代、津軽藩の藩主・津軽信牧(つがるのぶまき)が航海の途中で大嵐に見舞われ、船が転覆寸前となりました。かねてより弥彦大神の御神威を聞いていた殿様は、はるか弥彦山に向かって鳥居の奉納を誓い、神助を願いました。

すると、たちまち海は静まり、無事に国へ帰ることができたのです。しかし、国に帰った殿様がその約束を果たさずにいると、毎夜のように城内に二つの火の玉が現れ、唸り声をあげて飛び回るという異変が起きました。

驚いた殿様が調べると、火の玉の正体は二つの石でした。殿様はここでようやく自分の誓いを思い出し、急いで立派な鳥居を奉納すると共に、この霊威を示した石も神社に納めました。

この伝説は、神様との約束を違えることへの畏れと、物理的な現象として現れるほどの神様の強い力、つまり「やばい」ほどの霊威を示しているのです。

弥彦神社がなぜ有名か分かるパワースポット巡り

境内のパワースポット

弥彦神社の広大な境内には、その強力なエネルギーを体感できるパワースポットが数多く点在しています。参拝の際には、ぜひ時間をかけてゆっくりと巡り、その神聖な気に触れてみてください。

火の玉石(重軽の石)

前述の通り、願い事の成就を占うことができる一対の霊石。まず一度持ち上げてその重さを体感し、次に心の中で願い事を強く念じながら再び持ち上げます。

この時、石が最初に感じたよりも軽く感じられれば願いは叶いやすく、重く感じればまだ成就には努力が必要とされています。実際に持ち上げるとずっしりとした重みがあり、多くの参拝者が真剣な面持ちで挑戦する人気のスポット。

玉の橋

一の鳥居をくぐり、御手洗川(みたらしがわ)にかかる美しい反り橋が「玉の橋」。この橋は神様だけが渡ることを許された神聖な橋とされ、人々は渡ることができません。

俗世と神域を分ける結界の役割を果たしているとも言われ、その朱塗りの優美な姿と清らかな川のせせらぎが、参拝者の心を清めてくれます。

御本殿・拝殿

弥彦山を背景に荘厳に佇む社殿は、最も強く神様のパワーを感じられる境内の中心的な場所。国の登録有形文化財にも指定された現在の社殿は、1912年の大火で焼失した後、大正5年(1916年)に全国からの寄付により再建されました。

ご神体である弥彦山の雄大なエネルギーも相まって、訪れる人々に厳粛な気持ちと深い安らぎを与えてくれます。また、弥彦神社ではほぼ毎日、早朝に「御日供祭(おにっくさい)」という朝のお祭りが斎行されており、参列することも可能です。

御神木(椎の大木)

旧本殿跡のそばに、石柵で大切に囲まれた推定樹齢400〜500年の椎(しい)の大木があります。これが弥彦神社の御神木。御祭神が持っていた椎の杖を地に刺したところ、一夜にして根付き、大木になったと伝えられています。

明治の大火で黒焦げになっても枯れずに力強く新芽を吹き出したという逸話から、驚異的な生命力の象徴とされ、「不老長寿」や「再生」「起死回生」のシンボルとして深く崇められています。

弥彦山と山頂

弥彦神社の力の源泉は、ご神体である弥彦山そのものにあります。標高634mのこの山は、東京スカイツリーと同じ高さであり、全体が神域とされています。

豊かな自然が四季折々の表情を見せ、訪れる人々を癒やしてくれます。本社での参拝を終えたら、ぜひ山頂を目指してみましょう。

山頂へは、弥彦山ロープウェイを利用するのが便利。神社の拝殿脇から出ている無料の送迎バスでロープウェイの山麓駅まで移動し、そこから約5分間の空中散歩が楽しめます。

車窓からは広大な越後平野の田園風景が一望でき、その美しいパノラマは感動的。

ロープウェイの山頂駅から頂上までは、よく整備された自然豊かな登山道を歩いて約15分。山頂に到着すると、目の前には雄大な日本海が広がり、天気が良ければ遠く佐渡島まで見渡せる360度の大絶景が待っています。

山頂には高さ100mの回転昇降展望塔「パノラマタワー」もあり、さらに高い視点からの眺望を楽しむことも可能です。

そして、この山頂に鎮座しているのが、彌彦神社の奥宮「御神廟(ごしんびょう)」。ここには主祭神である天香山命と、その妃神である熟穂屋姫命が一緒に祀られています。

夫婦の神様が共に眠る場所であることから、特に縁結びや夫婦円満に強いご利益があるとされ、多くの人々が良縁を願って訪れる、強力な天空のパワースポットです。

周辺の散策スポット

弥彦神社の魅力は、本社や山頂だけにとどまりません。境内やその周辺には、散策しながら楽しめる見どころや癒やしのスポットがたくさんあります。

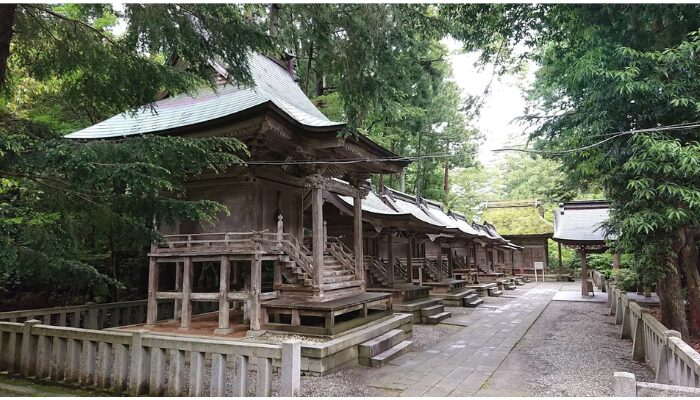

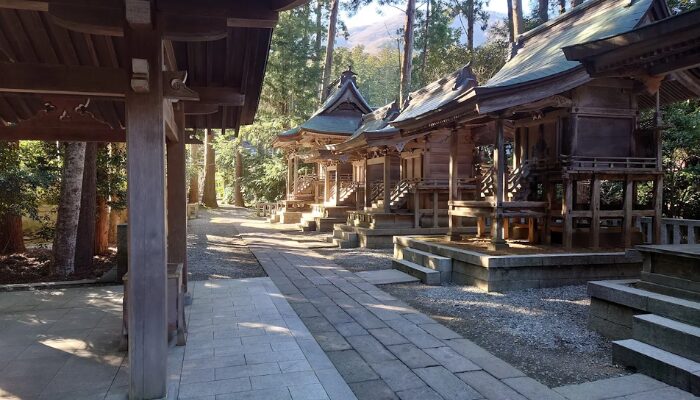

摂社・末社

拝殿を出てすぐ右手には、8つの摂社・末社(境内全体では18社)が鎮座しています。これらは御祭神の御子孫(六王子)や、所縁の深い神々をお祀りする神社です。

それぞれに異なるご利益があるとされ、例えば「勝神社(すぐるじんじゃ)」は勝負運・勝ち運アップ、「草薙神社(くさなぎじんじゃ)」は仕事運・開運招福にご利益があると言われています。

自分の願いに合わせて丁寧にお参りすることで、より一層の御神徳をいただけることでしょう。

門前町グルメと土産物

弥彦駅前から神社へと続く門前町には、風情あるお店が軒を連ねています。中でも有名なのが、かわいらしいパンダの形をした「分水堂菓子舗」の「白パンダ焼」。

米粉を使ったもちもちの生地と、特産の枝豆「弥彦むすめ」を使った緑色の餡が人気で、食べ歩きにぴったり。また、老舗和菓子店「米納津屋」の、和風マシュマロのような食感が楽しめる「雲がくれ」は、お土産として喜ばれる逸品です。

おもてなし広場と足湯

散策で歩き疲れたら、弥彦駅から徒歩5分ほどの場所にある「おもてなし広場」で一休みするのがおすすめ。この複合施設には、農産物直売所やフードコートが集まっており、無料で利用できる天然温泉の足湯と手湯があります。

タオルは施設内で100円で販売されているので、手ぶらで気軽に立ち寄れるのも嬉しいポイントです。参拝で歩き回った足を温泉で癒やせば、旅の疲れも心地よく和らぎます。

独特の参拝作法

弥彦神社には、他の多くの神社とは異なる独特の参拝作法が古くから伝えられています。これは、御祭神への深い敬意を表すためのものです。訪れる際には、ぜひこの伝統的な作法に倣って、心を込めてお参りしてみてください。

二礼四拍手一礼

一般的な神社では「二礼二拍手一礼」が基本的な拝礼作法ですが、弥彦神社では拍手を4回打つ「二礼四拍手一礼」という作法が用いられます。

これは、出雲大社や宇佐神宮など、全国でも皇室にゆかりの深い、ごく限られた神社にしか見られない特別な作法です。「より丁重に、心を込めて神様を拝する心を表す」ものとして、代々の神職によって大切に受け継がれてきました。

もちろん、慣れ親しんだ二拍手でお参りしても失礼にはあたりませんが、せっかく訪れたなら伝統作法で祈りを捧げてみてはいかがでしょうか。

参拝の基本的な流れとマナー

- 鳥居での一礼: 境内の入り口である鳥居は、神域への門。くぐる前には一度立ち止まって衣服を整え、軽くお辞儀をします。これは神様へのご挨拶です。

- 参道は端を歩く: 参道の真ん中は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様がお通りになる道とされています。参拝者は敬意を払い、左右どちらかの端を歩くのが古くからのマナー。

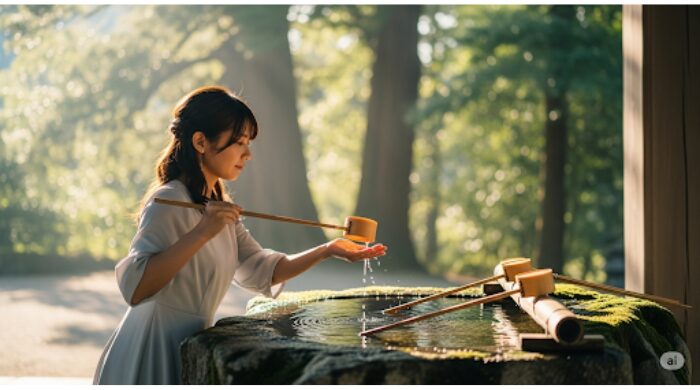

- 手水舎で心身を清める: 参拝の前に、手水舎(てみずしゃ)で手と口を清め、穢(けが)れを祓(はら)います。

- 右手で柄杓(ひしゃく)を取り、水を汲んで左手を清めます。

- 柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。

- 再び右手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぎます。柄杓に直接口をつけないように注意してください。

- 最後に、残った水で柄杓の柄を洗い清め、元の場所に戻します。

- 拝殿でのお参り: 拝殿の前に着いたら、静かにお賽銭を入れ、鈴を鳴らして神様にご挨拶します。そして、「二礼四拍手一礼」の作法で拝礼します。

- 帰りの一礼: 参拝を終えて境内を出る際も、鳥居をくぐった後で社殿の方を向き、最後に「お邪魔いたしました」という感謝の気持ちを込めて一礼します。

これらの作法は、神様への敬意を表すための大切な心遣い。一つ一つの動作に心を込めることで、より深く神様とのご縁を結ぶことができるでしょう。

アクセス方法

弥彦神社へのアクセスは、公共交通機関と自家用車の両方が利用可能で、新潟県の主要都市からも比較的アクセスしやすい立地にあります。

電車でのアクセス

電車を利用する場合、JR弥彦線の終点「弥彦駅」が最寄りとなります。趣のある駅舎を出て、門前町を散策しながら歩くこと約15分で神社に到着します。

| 出発地 | 乗り換え駅 | 利用路線 | 所要時間(目安) |

| 東京方面から | 上越新幹線「燕三条駅」 | JR弥彦線 | 燕三条駅から約25分 |

| 新潟駅から | JR越後線「吉田駅」 | JR弥彦線 | 吉田駅から約8分 |

JR弥彦線は運行本数が1時間に1〜2本程度と限られているため、事前に時刻表を確認し、時間に余裕を持った計画を立てて訪れることをおすすめします。

土日祝日を中心に、周辺の観光地を巡る「にしかん観光周遊ぐる〜んバス」も運行しており、こちらも便利です。

車でのアクセス

車の場合は、北陸自動車道を利用するのが最もスムーズ。

- 関東方面から: 「三条燕IC」より約30分(約13km)

- 新潟方面から: 「巻潟東IC」より約30分(約15km)

駐車場について

神社周辺には複数の無料大駐車場が完備されているため、車での参拝も安心です。

- 神社脇駐車場: 普通車約50台、大型バス20台。拝殿まで徒歩約5分と最も近い駐車場。

- 村営第一駐車場: 普通車約345台。こちらも拝殿まで徒歩約5分ほどの距離です。

毎年11月1日から24日にかけて開催される「弥彦菊まつり」の期間中は、交通規制がかかり、一部の駐車場が有料になる場合がありますのでご注意ください。