大山阿夫利神社は、2000年以上の歴史を持つ霊験あらたかな神社であり、自然と信仰が融合したパワースポットとして知られています。

日常の疲れを癒し心と体を浄化したいと願う人々が訪れるこの場所には、他にはないスピリチュアルなエネルギーが満ちています。

この記事では、大山阿夫利神社の歴史や参拝方法、御祭神、そしてスピリチュアルな魅力までを網羅的に紹介。

大山阿夫利神社の奥深い世界をぜひ感じていただき、訪問の際の参考にしてください。

本記事の内容

- 大山阿夫利神社の歴史的背景と神聖性

- 龍神信仰を中心としたスピリチュアルなご利益

- 女坂の七不思議や神泉などの不思議な現象

- 心身の浄化やエネルギーを感じられる参拝体験

大山阿夫利神社のスピリチュアル:その魅力

大山阿夫利神社とは

大山阿夫利神社(おおやまあふりじんじゃ)とはどのような神社なのかをご紹介します。

この神社は、神奈川県伊勢原市に位置する標高1,252メートルの大山(通称:雨降山〈あふりやま〉)の中腹と山頂に鎮座。中腹にあるのが下社、山頂には本社があり、それぞれ異なる雰囲気とご利益を持ち多くの参拝者に親しまれています。

晴れた日には山頂からの眺望が素晴らしく、相模湾や富士山を一望することができるため、登山と信仰を兼ねた訪問先としても人気。

その歴史は非常に古く、社伝によれば2200年以上前、崇神天皇の時代に創建されたとされています。これは日本の神社の中でも特に古い部類に入り、長い年月の中で様々な人々の信仰を集めてきました。

奈良時代には神仏習合の霊山として栄え、平安・鎌倉・室町と続く各時代においても修験者や武士たちが祈りを捧げに訪れた記録が残っています。

江戸時代に入ると「大山詣り」として庶民の間で一大ブームとなり、毎年のように多くの人々が徒歩でこの山を訪問。その様子は落語や浮世絵などの文化にも描かれ、大山は信仰と行楽が融合した庶民の聖地として親しまれていました。

大山阿夫利神社は単なる観光地や山岳スポットではなく、歴史的にも文化的にも非常に重要な場所。今なお、自然と信仰が深く調和した特別な場として、多くの人々に大切にされ続けています。

スピリチュアルな魅力

大山阿夫利神社は「自然のエネルギーと神聖な気配」を感じられる、まさにエネルギースポットと呼ぶにふさわしい場所。山そのものが神の依代(よりしろ)とされ、古くから山岳信仰の対象とされてきたことが、その理由のひとつ。

大山の中腹に位置する下社では、鳥のさえずりと風の音だけが響く静寂な空間で、自然と一体化したような感覚を味わえます。

この静けさが心を落ち着かせ、精神を整えるきっかけになると、多くの参拝者が語ります。こうした環境の中に身を置くだけでも、日常の喧騒から離れた非日常の時間を体験できるのです。

神社の境内に湧き出る霊水「神泉」は、龍神の加護を受けた水として知られています。この水をペットボトルに汲んで持ち帰る人も多く、実際に体調の変化や心身のリフレッシュを感じたという声もあります。

大山には高龗神(たかおかみのかみ)という龍神が祀られています。この神様は水や雨を司るとされ、農業や自然と深い関係のある神格。

古来より、雨乞いや水の浄化を祈る際に多くの人々が参拝してきた背景があります。その神秘的な存在感は、現代においても感じられ、スピリチュアルな目的で訪れる方々にとって強い引力となっています。

大山では「龍雲」と呼ばれる龍のような形をした雲が出現することがあり、これを吉兆とする説もあります。実際にそれを見たという体験談も存在し、こうした不思議な現象に出会うことで神聖な気配を実感する人も少なくありません。

このような背景や体験から、大山阿夫利神社は心と体を癒すスピリチュアルスポットとして、特にエネルギーの浄化や直感力の向上、自然との繋がりを求める人々に支持されているのです。

簡単な歴史

創建は今からおよそ2200年以上も前の崇神天皇の時代にまで遡るとされており、その伝承は現在も社伝にしっかりと記されています。大山そのものが古来から霊山として信仰の対象となっていたため、神仏が宿る場所として早くから人々に崇められてきました。

奈良時代以降には神仏習合の霊場として大いに栄え、全国各地から修験者が訪れ、山岳修行の聖地としても名を馳せました。

中でも、大山はその霊験の強さから他の霊場とは一線を画す存在として知られており、霊力を求めて多くの修行僧が険しい山道を登ってきたのです。

平安時代から鎌倉時代にかけては、源頼朝など名だたる武士たちが戦の勝利を祈願しに訪れたとされており、武家社会の中でも厚い信仰を集めました。室町時代に入ってもその信仰は衰えず、山岳信仰と仏教修行の融合は続きます。

江戸時代になると、「大山詣り」という形で庶民の間にまでその信仰が拡大。特に6月から7月の参詣シーズンには、江戸や相模、武蔵などの各地から人々が徒歩で大山を目指しました。

年間でおよそ20万人もの参拝者が訪れたという記録も残っており、そのにぎわいは現代の観光にも通じるものがあります。

この信仰の広がりは文化的な影響も与え、落語や浮世絵、旅日記などの題材としても度々取り上げられました。大山詣りの道中に生まれた宿場町や飲食店は、信仰と娯楽が交差する場として多くの人々に親しまれました。

明治時代には神仏分離令により、阿夫利神社と大山寺は分離されることになりましたが、信仰は途切れることなく受け継がれていくことに。

現代では、登山や観光とともに信仰の対象としても改めて注目され、多くの人々が自然と心の浄化を求めてこの地を訪れています。

大山阿夫利神社はただの神社ではなく、日本人の精神文化や庶民信仰の歴史を今に伝える貴重な場所として、現在も広く尊ばれ続けているのです。

御祭神とご利益

この神社の主祭神は、大山祇神(おおやまつみのかみ)。山の神として古来より崇敬を集め、日本神話においても非常に重要な存在とされています。

自然の山々や森林または鉱山などを司る神様として、山岳信仰における中心的存在。大山祇神は力強さと安定を象徴する存在であり、現代でも多くの人々が立身出世、商売繁盛、家内安全などを祈願して参拝します。

この神社には摂社として大雷神(おおいかづちのかみ)と高龗神(たかおかみのかみ)が祀られています。大雷神は雷を司る神であり、自然の力を象徴する存在。

厄除けや災害除けのご利益があるとされ、特に雷にまつわる災難からの守護を祈る参拝者に信仰されています。

高龗神は水や雨を司る龍神として知られており、龍の象徴としてスピリチュアルな面でも非常に高い注目を集めています。

特に水にまつわる祈願、たとえば雨乞いや水害防止、または心身の浄化などにご利益があるとされています。エネルギーを整えたい、癒しを求めたいという方にとっては、まさに理想的な神様。

これら三柱の神々が一体となって祀られている大山阿夫利神社は、まさに「自然と共に生きる」ことを象徴する神社であると言えるでしょう。

人生の節目や、迷いや不安を感じたときに訪れると、精神的な安らぎや前向きなエネルギーを得られると感じる方も多いようです。

特筆すべきなのが、境内に湧き出る御神水「神泉」。この霊水は高龗神の力が宿るとされ、ペットボトルに汲んで持ち帰る人も少なくありません。

体調の回復や気持ちの切り替え、さらには仕事運や人間関係の改善など、実に多岐にわたるご利益が語られています。

大山阿夫利神社では多彩な神々のご加護を受けることができ、それぞれの願いや悩みに合わせた祈願が可能。自然と神が融合したこの特別な空間で、多くの人が心をリセットし、新たな一歩を踏み出すきっかけを見つけています。

大山阿夫利神社のスピリチュアル:訪問に際して

大山阿夫利神社の不思議

大山阿夫利神社にまつわる不思議なエピソードや現象をご紹介。大山の歴史や自然と結びついたこれらの不思議は、信仰だけでなく、日本文化や精神世界にも通じる深い意味を持っています。

最初に挙げられるのは、「女坂の七不思議」の存在。参道の一つである女坂には、弘法の水や潮音洞、眼形石など、七つの不思議が点在しています。

例えば「弘法の水」は弘法大師が杖で突いた場所から湧き出たとされ、枯れることなく清らかな水を保っています。

潮音洞では、岩に空いた穴に耳を近づけると、まるで海の波音が聞こえてくるといわれており、実際にその音を体感しようと多くの参拝者が耳を傾けます。

このような自然と伝承が融合したスポットは、訪れる人々にスピリチュアルな印象を与え、現代人の心にも強く響きます。

次に紹介するのは、「神泉」と呼ばれる御神水。下社近くにあるこの湧水は、龍神である高龗神の力が宿るとされ、ペットボトルに汲んで持ち帰る人も多く見られます。

浄化や健康運、心身のリセットといったさまざまな効果があると信じられており、神秘的な力を感じる方も少なくありません。

さらに、水が湧き出す地点の空間自体がパワースポットとされ、清浄な空気と水音の調和が訪れる人々を包み込み、深い癒しを与えています。

三つ目の不思議は、「龍雲」の目撃例。境内や山道から見える空に、龍の形をした雲が浮かぶ光景に出くわすことがあると言われています。

参拝の日にこの龍雲を見かけた人は、「龍神様が歓迎してくれた」と感動することが多く、これが再訪のきっかけになることも。こうした自然現象を神の存在と結びつけるのは、日本古来の自然信仰ならではの感性と言えるでしょう。

四つ目は、大山の気の流れそのもの。スピリチュアルな感覚に敏感な人の中には、大山阿夫利神社に足を踏み入れた瞬間から空気の違いを感じると話す人も。

特に登拝門を過ぎた先や千本杉のあたりでは、体が軽くなった、頭が冴えた、感情が穏やかになったなど、何かしらの変化を感じることがあるようです。

この「気の流れ」は科学的には説明しにくいものの、多くの人が実感する現象であり、癒しやインスピレーションを求めて訪れる価値があります。

最後に紹介するのは、「両詣り」の習慣。大山阿夫利神社の主祭神・大山祇神は、富士山に祀られている木花咲耶姫の父神でもあります。

そのため、かつては富士山と大山の両方を参拝する「両詣り」が盛んに行われ、精神的・肉体的なバランスを整える旅とされていました。

現代においても、富士登山と大山登拝をセットで行う人が少なからずおり、心身を整える日本古来の養生法の一つとして見直されています。この背景にも、人々が霊力の調和を求めていたことがうかがえます。

大山阿夫利神社には神秘的な魅力が至るところに息づいています。訪れる際は、ただの観光ではなく、自分自身と向き合う時間として過ごすことで、より深い体験が得られるでしょう。

特に精神的に迷いがあるときや、何か新たなスタートを切りたいと感じたときに訪れると、その不思議な力に後押しされるような感覚を味わうことができるかもしれません。

参拝方法

大山阿夫利神社を訪れる際には、正しい参拝方法を知っておくことで、より深いご利益を感じることができます。スピリチュアルな場であるからこそ、基本的な作法を押さえて丁寧にお参りすることが大切。

まず、参拝の順序について。大山阿夫利神社は、下社と本社(山頂)に分かれており、多くの参拝者はまず下社に立ち寄ってから山頂の本社を目指します。

下社へは大山ケーブルカーを利用して行くことができ、体力や時間に余裕のある方は参道を歩いて登ることも可能。到着後は、手水舎で手と口を清めてから拝殿に進みましょう。

拝礼の際には「二礼二拍手一礼」の作法を守るようにしましょう。まず二回深く礼をしてから、両手を胸の前で二度打ち鳴らし、最後にもう一度深くお辞儀を。この一連の動作には、神様への敬意と感謝の気持ちが込められています。

その後、本社を目指す場合は、登拝門を通って約90分の登山となります。道中はぬかるみや石段が多いため、滑りにくい靴や飲料水を持参すると安心。

途中には夫婦杉やぼたん岩などの霊験あらたかなスポットがあるため、焦らずゆっくり進みながら自然の気配に耳を傾けることがおすすめ。

本社に到着したら、もう一度心を整えてお参りしましょう。標高1252メートルの高地にある神聖な空間では、自身の内面と向き合う絶好の機会。登山の疲れも不思議と癒されるような感覚を味わえるはず。

しっかりと準備し丁寧に参拝することで、大山阿夫利神社の持つスピリチュアルなエネルギーをより深く感じることができるでしょう。ぜひ、心静かに神様と向き合う時間を大切にしてください。

授与品

大山阿夫利神社を訪れた際に、ぜひ注目したいのが授与品。お守りやお札は単なる記念品ではなく、神様のご加護を身近に感じる大切なツール。

それぞれの授与品には特別な意味や力が込められており、自分に合ったものを選ぶことで、日々の生活に安心感や希望をもたらしてくれます。

肌守

- 最も基本的な厄除けの御守り

- 災いから身を守ると伝えられている

- 肌身離さず持ち歩くことから「肌守」と呼ばれています

納太刀守

- 大山の風習「納太刀」を模した御守り

- 運を切り開き、厄を断ち切るとされます

天狗開運厄除交通安全守

- 大山に住まうとされる大天狗の御守り

- 大山の天狗は八大天狗の一人と伝えられている

- 様々な厄災、事故から身を守り運を開くとされます

交通安全守

- 大山詣りの道中の様子を描いた交通安全のお守り

福籠守

- 大山のフクロウを模した御守り

- 福を招き、逃さず身につけてくれるとされます

健康守

- 健康のままに日々を過ごすことができるようにという願いが込められた御守り

- 大山の新緑を表した若緑色と眺望を表した2種類あり

仕事守

- 大山は「出世山」と伝えられ、立身出世の御利益があると信仰されている

- 阿夫利神社の獅子をあしらった御守り

上達守

- 歌舞伎や浮世絵の題材ともされ、芸事に縁の深い大山の歴史に根差した御守り

- 大山能の扇、工芸品の独楽をあしらい、技能向上や技術向上の御神徳があるとされる

結守(むすびまもり)

- 2023年4月に頒布開始

- 下社境内に鎮座する浅間社にまつわる御守り

- 良縁を結ぶお守りとして頒布

- 絵柄は桜と岩、そして水を表しており、それぞれ:

- 岩:姉神磐長姫(いわながひめ)を表し、岩のように盤石な生命を司る

- 桜:妹神木花咲耶姫(このはなさくやひめ)を表し、花のように繁栄を司る

- 水流:雨を司る雨降り山の神様大山祇大神を表します

- 福守り

- 2023年12月に頒布開始

- 大山の小鹿をあしらった、幸せを運ぶ御守り

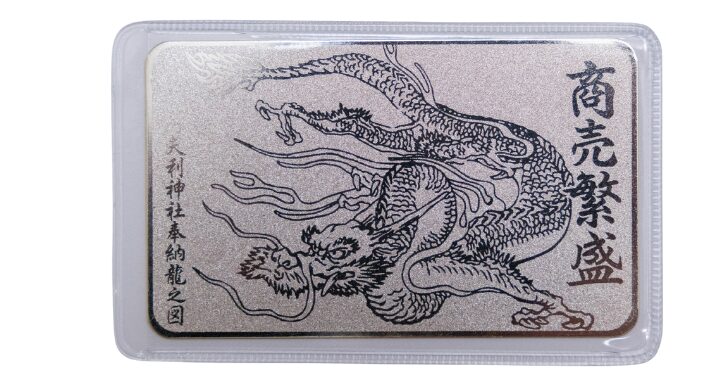

- 商売繁盛の御守り

- 2023年12月に頒布開始

- 御祭神である高龗神(たかおかみ)の御神影を描いた御守り

- 龍神図は昭和20年代に奉納された墨絵から起こしたもの

授与所では、神職の方に相談しながら選ぶことも可能。初めて訪れる方でも、安心して自分に合った授与品を見つけることができるでしょう。

なお、お守りには有効期限があり、古いお守りはお焚き上げして返納するのが望ましいとされています。

大山阿夫利神社の授与品は、スピリチュアルな力を日常に持ち帰るための重要なアイテム。ご自身の願いに寄り添った授与品を選び、大切に扱うことで、より豊かな心の支えとなることでしょう。

大山阿夫利神社への行きかた

大山阿夫利神社へは、公共交通機関を使う方法と、マイカーでのアクセスという2つの選択肢があります。それぞれにメリットと注意点があるため、旅の目的や時間、体力、同行者の状況などを考慮して、最適な手段を選びましょう。

ここでは、初めて訪れる方にもわかりやすいよう、具体的なルートとポイントを解説します。

公共交通機関を利用する場合の起点は、小田急線の伊勢原駅。新宿駅から小田急線の快速急行を利用すれば、約1時間程度で到着します。

伊勢原駅の北口に出るとバスターミナルがありますので、そこから神奈川中央交通のバスに乗り換え、「大山ケーブル」行きに乗車。所要時間はおよそ30分前後ですが、道路の混雑状況によっては多少前後することもあります。

バスの終点に到着したら、徒歩で約15分ほど歩き、大山ケーブルカーの「大山ケーブル駅」へと向かいます。道中は坂道になっているため、歩きやすい靴を履いていくことをおすすめします。

ケーブルカーに乗車すれば、6分ほどで中腹にある阿夫利神社下社駅に到着。下社は標高約700メートルの地点にあり、登山をせずとも美しい景色と神聖な空気を感じることができるスポットです。

休日や行楽シーズン、特に紅葉や初詣の時期には、バスもケーブルカーも非常に混雑します。発車時刻よりも前に並ぶことが必要になるケースもあるため、時間には余裕を持って計画を立てることが大切。

バスやケーブルカーの最終時刻にも注意が必要ですので、帰りの時間を逆算して行動するようにしましょう。

マイカーでのアクセスを選ぶ利点は、さらに柔軟なスケジュールで行動できるということ。東京方面からであれば、首都高速から東名高速道路を経由し、新東名の伊勢原大山インターチェンジで下車するルートが一般的。

インターを降りてからは、県道611号線を通り、大山のふもとに向かいます。

周辺にはいくつかの駐車場が整備されており、主なものには「市営大山第一駐車場」や「第二駐車場」があります。料金は1日600円〜1000円ほどで、24時間営業しているところが多いため、早朝到着でも安心。

ただし、土日祝日や行楽シーズンには混雑が激しく、駐車場が満車になることも珍しくありません。早めの出発を心がけるとともに、混雑時には少し離れた臨時駐車場も視野に入れておくとよいでしょう。

駐車場から大山ケーブル駅までは、徒歩で15分程度歩く必要があります。この道はやや勾配があるため、小さなお子様連れや高齢者の場合は無理のないペースで移動することをおすすめします。

車内に置く荷物は最低限にとどめ、身軽に移動できるように準備しておくと、より快適に参拝を楽しむことができます。

大山阿夫利神社へ向かうには、公共交通機関とマイカーという2つの主要ルートがあります。それぞれにメリットと注意点がありますが、アクセス方法をしっかり理解し、事前に情報収集を行っておけば、当日の移動はスムーズになるでしょう。

自然の中でのスピリチュアルな体験を、安心して存分に楽しむためにも、最適なルート選びが成功の鍵となります。