和歌山県に鎮座する丹生都比売神社は、不思議な魅力に富んだ古社。多くの人がこの神社に秘められた歴史やエネルギーに惹かれて訪れます。

神仏習合の発祥地の一つとしても知られ、弘法大師空海との縁やご神犬伝説、高野山との深い関係など、訪れるたびに新たな発見がある場所。

この記事では、初めて訪れる方にもわかりやすく、その魅力と不思議さを解説します。神社巡りが好きな方、パワースポットに興味がある方はもちろん、日本の精神文化を知りたい方にもおすすめの内容となっています。

訪問の際の参考にして頂けたら幸いです。

本記事の内容

- 神仏習合の歴史的背景と丹生都比売神社の関わり

- ご神犬伝説とその信仰文化としての意味

- 高野山との深い結びつきと参詣の流れ

- 神社に点在するパワースポットや授与品の特色

丹生都比売神社の不思議な魅力

丹生都比売神社とは

丹生都比売神社(にうつひめじんじゃ)は和歌山県伊都郡かつらぎ町に鎮座する、日本の歴史と精神文化を今に伝える由緒正しい神社。

弘法大師空海が高野山を開く際、当地の神様から神領を譲り受けたという伝説が知られています。また、その縁から「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産としてユネスコ世界文化遺産にも登録されています。

丹生都比売神社は宗教的・歴史的な価値が非常に高く、全国から多くの参拝者が訪問。神社の創建時期についてははっきりしていないものの、神功皇后の時代にはすでに人々から信仰の対象となっていたとされ、長い歴史の重みを感じさせます。

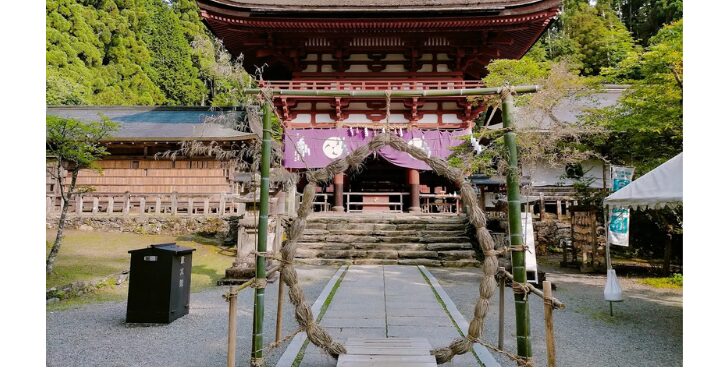

境内には国宝に指定されている刀剣や、重要文化財として登録された楼門、本殿、さらには数々の伝統的建築物や文化財が点在。

これらは日本の伝統建築や工芸の精緻な技術を今に伝えており、参拝とともに観賞することでも大きな感動を与えてくれます。

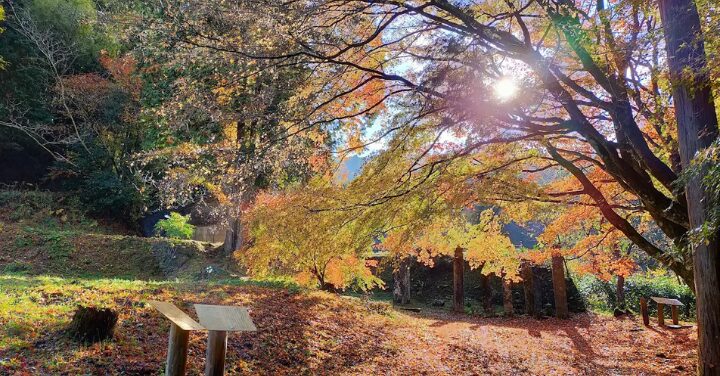

自然豊かな天野の地にあることも魅力の一つで、四季折々の風景が訪れる人々の心を癒します。春には桜、秋には紅葉が彩りを添え、ただ参拝するだけでなく心身を整える場所としての役割も果たしています。

丹生都比売神社は多くの人々にとって特別な意味を持つ「聖地」とされており、今なお厚い信仰と敬意を集め続けているのです。

御祭神とご利益

丹生都比売神社には、4柱の神様が御本殿に祀られており、それぞれが独自のご神徳を持つことから、総称して「天野四所明神(あまのししょみょうじん)」とも呼ばれています。

これらの神々は、人生のさまざまな局面で人々を守り導く存在として、広く信仰を集めています。

第一殿の丹生都比売大神(にうつひめのおおかみ)は、水の神様として知られており、古代から農業や生活用水に関わる人々にとって、生命の源として崇敬されてきました。

水の恵みを象徴するこの神様は、現代でも自然との調和や豊穣を願う人々にとって欠かせない存在。

第二殿の高野御子大神(たかのみこのおおかみ)は、空海を高野山に導いたとされる神で、「道開きの神」として有名。人生の転機や新たな挑戦の前に、多くの参拝者が導きと後押しを願ってこの神を訪れます。

進学、就職、転職、起業など、多くの節目において希望をもたらしてくれる神様とされています。

第三殿に祀られる大食津比売大神(おおげつひめのおおかみ)は、五穀豊穣や食物の神とされ、日々の暮らしを支える根本的な豊かさにご利益があります。農家の方はもちろん、飲食業や家庭を守る方々からも厚く信仰されています。

第四殿の市杵島比売大神(いちきしまひめのおおかみ)は、芸能や芸術の神であるとともに、財運や縁結びの神としても親しまれています。クリエイティブな仕事をしている人々や、良縁を求める方にとって特に人気の高い神様。

丹生都比売神社には多岐にわたるご利益を持つ神々が祀られており、一社で複数の願いに応えられるという点で非常に頼もしい神社。訪れるたびに新たな気づきやご縁を得られる、まさに「心の拠り所」と言える存在です。

丹生都比売神社の不思議その1

丹生都比売神社の最大の不思議は、「神仏習合」の発祥地の一つであるということ。これは、神道と仏教が融合した信仰形態のことで、日本独自の宗教観として発展してきました。

日本人の精神文化の核となる概念であり、日常生活の中にも深く根ざしています。

神社でありながら仏教的な建築や文化が随所に残っているのが特徴。楼門や太鼓橋、さらにはかつて存在した多宝塔など、神社にしては珍しい仏教建築があったことで知られています。

これらの建築物は、神仏が調和し共存するという価値観を物理的に表現しており、訪れる人々に静かな感動を与えています。こうした遺構は、今でも境内の雰囲気に独特の荘厳さを加えています。

また、弘法大師空海がこの地の神様に祈願し、高野山を開いたという伝承は、神と仏が共に人々の願いを受け入れるという信仰を象徴しています。

仏教の聖地である高野山が、神社のご加護によって選ばれた地であるという点は、神仏習合という文化の奥深さを物語っています。

神社の周囲には古代からの祭祀跡や仏教遺跡も点在しており、それらが一体となって特異な宗教空間を形成。この融合の形は他の神社ではなかなか見ることができず、貴重な歴史的証拠としても注目されています。

丹生都比売神社は神仏習合の歴史を肌で感じられる貴重な場所であり、日本人の精神文化の奥深さに触れることができる不思議な空間なのです。

丹生都比売神社の不思議その2

丹生都比売神社のもう一つの不思議について見ていきましょう。それは、「ご神犬伝説」にまつわる話。弘法大師が高野山を開くにあたり、二頭の犬に導かれて山を登ったという伝説が、今でも神社に息づいているのです。

このエピソードは、単なる物語にとどまらず、神社の信仰の中心にある重要な要素となっています。

このため、丹生都比売神社では犬が神の使いとして大切に扱われています。境内には「ご神犬」と呼ばれる白と黒の紀州犬が暮らしており、月に一度、公開される日には多くの参拝者が訪れます。

人々はこのご神犬に会うことで、神様の存在を身近に感じ、深い敬意と癒やしを得ています。

犬をモチーフにした授与品やキャラクターも用意されており、訪れる人々に親しみやすさと神聖さを同時に感じさせてくれます。

ご神犬にちなんだお守りや絵馬、ぬいぐるみなどは特に人気があり、観光客だけでなく地元の方々にも愛されています。こうしたアイテムは、信仰の継承と普及にも大きな役割を果たしています。

犬という存在そのものが忠誠心や守護の象徴でもあることから、丹生都比売神社のご神犬伝説は、単なる民話ではなく、人々の願いや信頼を形にした文化の一つとも言えるでしょう。

このように、古くからの伝承が今なお大切にされ、現代にまでつながっているという点に、丹生都比売神社の奥深さと不思議さが表れています。

丹生都比売神社の不思議その3

そしてもう一つは、「高野山町石道との関係」に見る不思議。高野山町石道は、かつて高野山へ向かう表参道として整備され、多くの参詣者が通った霊道。

この道の分岐点に「二つ鳥居」と呼ばれる石の鳥居が並び立つ場所があり、ここが丹生都比売神社の入り口とされてきました。

この二つ鳥居は、それぞれ丹生都比売大神と高野御子大神を象徴すると言われ、参拝者はこの場所でまず神社に参ることが習わしでした。

このような儀礼的行動は、霊場における精神的準備の一環として意味づけられており、人々の信仰心の深さを物語っています。

このため、神社の参拝は高野山参詣の「前儀」として位置づけられ、多くの人がまずこの地を訪れたと伝えられています。歴史的な資料や記録にもその様子が描かれており、丹生都比売神社が高野山と深く関係していたことがわかります。

この町石道には今も数多くの石碑が残されており、当時の参詣者がどれほどの敬意を持ってこの道を歩んだかを偲ばせてくれます。こうした文化的背景を持つ道は、単なる通路ではなく「祈りの道」として多くの人々に受け継がれています。

こうして見ると、丹生都比売神社は単独の神社ではなく、霊場全体を支える重要な起点となっており、精神的・文化的にも特別な意味を持つ場所だとわかります。これは、他の神社とは一線を画す大きな魅力と言えるでしょう。

パワースポット紹介

丹生都比売神社は単なる歴史的建造物にとどまらず、強力なパワースポットとしても知られています。多くの参拝者が「心が洗われる」「エネルギーをもらえた」と感じるのは、場所そのものが持つ不思議な力によるものかもしれません。

日常生活ではなかなか得られない深い癒しや心の安定を体感できるため、訪れるたびに新たな発見があります。

楼門をくぐった先にある鏡池や太鼓橋周辺は、特に「気」が集中する場所として注目の場所。これらの場所では、自然と一体化するような感覚が得られ、精神的な浄化を体験できるとされています。

水辺の静けさと神社建築の美しさが調和し、視覚的にも感覚的にも癒やされる空間となっているのです。また、四殿からなる本殿が一直線に並ぶ姿は、参拝者に深い感動と安心感を与えてくれる構造。

神々のエネルギーが一直線に伝わるように設計されたとされており、参拝者の心に静かなインパクトを残します。

神社の背後には高野山町石道の枝道があり、これもまた霊的エネルギーが宿るとされる空間の一つ。鳥居をくぐることで俗世との境界を越え、神聖な場所に足を踏み入れる感覚は、多くの人々にとって非日常の体験となります。

特に「二つ鳥居」の存在は、神域への入り口として強い象徴性を持ち、精神的な区切りを自然に感じさせてくれます。

季節ごとに変化する風景もまた、訪れる人々に癒やしと活力を与えています。春の桜、秋の紅葉、冬の静寂、夏の緑と、それぞれの季節が持つ美しさが神社の神聖さをさらに引き立てているのです。

自然と調和したこの空間に身を置くだけで、心が整い、前向きな気持ちになれると感じる人が少なくありません。

丹生都比売神社には複数のパワースポットが点在しており、それぞれが異なる形で訪れる人の心に働きかけます。

身体と心の両方を整える場所として静かな人気を集めているのは、その不思議な力が確かに存在しているのかも。何度訪れても新たな気づきや感動があるのも、この神社ならではの魅力といえるでしょう。

丹生都比売神社の不思議を体験する

参拝方法

丹生都比売神社を訪れた際の基本的な参拝方法をご紹介します。正しい作法を知っておくことで、より深い信仰体験を得ることができます。

参拝の手順は、神様への敬意を表す大切な行動であり、自分自身の心を整える意味合いも持っています。

まず、神社の入り口にある鳥居をくぐる前には一礼を。これは、神聖な空間に入る前の礼儀として重要な行為。

参道を歩く際は、中央を避けて端を歩くのがマナー。中央は神様が通る道とされているため、敬意を込めてその道を避けることが望ましいとされています。

次に、手水舎(ちょうずや)で手と口を清めます。右手で柄杓(ひしゃく)を持って左手を洗い、柄杓を持ち替えて右手を洗います。

その後、左手に水を受けて口をすすぎ、もう一度左手を洗ってから、柄杓を立てて柄の部分を清め、元の位置に戻します。この一連の動作には、心身を清めて神前に進む準備を整えるという意味が込められています。

本殿前に着いたら、賽銭箱にお金を入れ、二礼二拍手一礼の作法でお参りをします。願いごとを心の中で唱える際には、日頃の感謝の気持ちも忘れずに伝えましょう。

お願い事だけでなく、感謝の気持ちを述べることが神様に対する誠意とされています。この姿勢は神様との良好な関係を築く上でとても大切です。

御朱印や授与品を受け取る際は、神職の方や社務所の指示に従い、静かに行動を。写真撮影が制限されている場所もあるため、周囲への配慮も必要です。

訪れる人すべてが心地よい体験をできるよう、他の参拝者への気遣いも忘れないように。

こうした一連の参拝手順を丁寧に行うことで、神社での時間がより意義深いものになります。初めて訪れる方も、このような作法を知っておけば安心して参拝を楽しむことができます。

自分の内面を見つめ直し、新たな気づきを得る時間にもなります、ぜひ一度丁寧な参拝を体験してみてください。

授与品

丹生都比売神社を訪れた際には、ぜひ授与品にもご注目を。授与品は参拝の記念や願掛けのために授かるもので、神社ごとに特徴があります。

丹生都比売神社の授与品は、他の神社とは一線を画すデザインや意味を持っており、訪れる人々に深い印象を与えます。

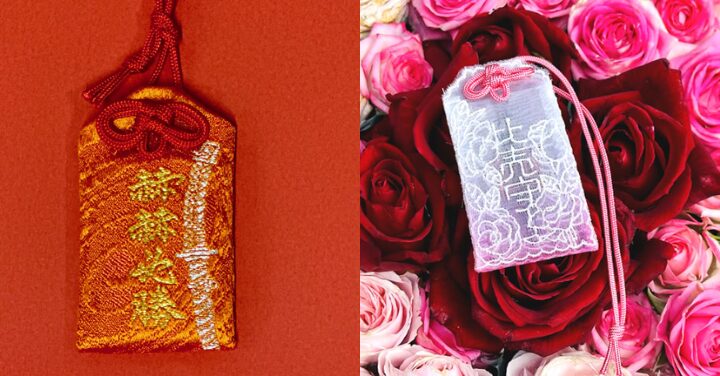

「幸せみちひらき守」は、道を切り開く力を象徴した人気のお守り。進路や転職、人生の節目に力を貸してくれるとされており、特に女性を中心に高い支持を集めています。

丹生都比売神社由来の舞楽装束「薄紅地薔薇反橋文様括袴」(国指定重要文化財)に描かれたバラと輪橋を意匠に取り入れています。

縁結び守は犬がモチーフとなったお守り。空海を高野山へ導いたとされる白黒の神犬にちなんだもの。可愛らしいデザインで恋愛・結婚をはじめ、さまざまな良縁を結びます。

赫赫(かっかく)必勝守は元寇(蒙古襲来)を退けた御神威と、その神恩感謝として鎌倉幕府が奉納した国宝の銀銅蛭巻太刀拵にちなんだ、必勝と成功のお守り。

「赫赫」という言葉には「赤く光り輝く」「功名・功績が著しい」という意味があり、赤い本殿が四社並ぶ様子に通じることから名付けられました。

比売守(ひめまもり)は神功皇后、北条政子、淀殿など歴史に名を刻む女性たちから崇敬を受けた丹生都比売神社ならではのお守り。バラをあしらった、女性を見守り幸福へ導くお守りです。

※2025年5月現在、頒布は一時休止しており再開は7月頃の予定。

ご神犬キティ守はご神犬「しろまる・くろまる」とハローキティが描かれた、生活全般に関するお守り。丹生都比売神社の世界遺産登録20年を記念して奉製されました。

厄除守:丹生都比売大神は、あらゆる災厄を祓う丹(赤)をつかさどる神様。その御神徳により、災いを除けるお守りです。

金のなる木は富貴となる心得を木でたとえた、家康公の教えにちなんだ財運のお守り。紀州藩に代々伝わる教えで、11代藩主の徳川斉順が家老の三浦為章に与えた掛け軸をもとにしています。

みちびき犬みくじは弘法大師を高野山へ導いた「みちびきの御神犬」にちなんだおみくじ。白黒の犬の縁起物の中に、大神様からのお導きのおみくじが納められています。丹生都比売神社の特徴的な授与品の一つです。

古くは祈願成就のために馬を奉納したのが絵馬の由来ですが、丹生都比売神社ではご神犬がモチーフ。願いをこめて、ご神前にお納めを。

御朱印も見逃せないポイントの一つ。丹生都比売神社の御朱印は、丁寧に書かれた墨書と朱印が調和し、美しさと格式を感じさせる仕上がりです。季節ごとにデザインが変わるのが特徴です。

授与品を選ぶ際には、自分の願いや気持ちに合ったものを選ぶことが大切。授与所にはそれぞれの意味や用途がわかりやすく掲示されており、迷ったら神職の方に尋ねることも可能。

心を込めて選んだ授与品は、きっと日々の生活の中で心の支えになってくれることでしょう。

神仏習合の歴史

丹生都比売神社は日本の神仏習合の歴史において極めて重要な位置を占めています。神仏習合とは、神道と仏教が融合し共存してきた日本独自の宗教観であり、この神社はその象徴的な存在のひとつ。

神社の成り立ちや背景を知ることで、より深くその魅力を理解することができるでしょう。

丹生都比売神社は高野山と深い関係を築いてきました。弘法大師空海が高野山を開くにあたり、当地の地主神である丹生都比売大神に許可を得たという伝説があります。

この物語は神仏が協力し合い、人々の信仰に応えてきたことを示しており、まさに神仏習合の原点ともいえるエピソード。

神社の境内にはかつて多くの仏教建築が存在していました。多宝塔や不動堂、鐘楼などが立ち並び、神社でありながら仏教的な要素が色濃く残されていました。

明治時代の神仏分離政策によってこれらの建物の多くは失われましたが、今もなおその名残は境内の随所に見られ、歴史の重みを感じさせてくれます。

こうした融合の歴史は、神道と仏教が対立するものではなく、補完し合う存在であるという考え方を育んできました。訪れる人々が神社でありながらも仏教的な安心感を覚えるのは、その深層にある歴史と文化が影響しているからかもしれません。

丹生都比売神社は世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部としても登録されています。これは、神仏習合の精神を今に伝える貴重な文化財として世界からも認められている証。

神社という枠を超えた宗教的・文化的価値がある場所として、これからも多くの人々に影響を与えていくことでしょう。

丹生都比売神社は神仏習合の歴史を体現する特別な神社。歴史好きの方はもちろん、日本の信仰文化に興味がある方にも、ぜひ一度訪れてほしい場所といえるでしょう。

丹生都比売神社で感じるご縁の力

丹生都比売神社では単なる観光や参拝以上に、「人とのご縁」や「目に見えないつながりの力」を強く感じることができます。

この神社を訪れることで、思いがけない出会いや再会、偶然とは思えない出来事が重なることが少なくありません。そうした経験が、丹生都比売神社に流れる特別なエネルギーを証明していると感じる人も多くいます。

例えば、過去にこの神社を訪れた人の中には、参拝後に仕事のチャンスが舞い込んだり、長く疎遠になっていた人と再び縁がつながったという声も聞かれます。これは、神社が「縁結び」の神としても信仰されている証でもあります。

ご祭神の一柱である市杵島比売大神(いちきしまひめのおおかみ)は、芸能や財運、水の神としても知られ、人と人との結びつきにも力を貸す神様として信仰されています。

訪れる際には「ご縁への感謝」を意識してみると良いでしょう。参拝するだけでなく、自分の周囲の人々や日常のつながりに対しても感謝の気持ちを持つことで、不思議と新しいご縁が引き寄せられるようになることがあります。

笑顔での挨拶や優しい言葉がけなど、小さな行動がご縁を育てる一歩になります。

丹生都比売神社で配布されている「幸せみちひらき守」などのお守りも、ご縁を導くアイテムとして人気。これを身につけることで、心が整い、前向きな気持ちで人と接することができるようになるという声もあります。

こうして、丹生都比売神社は参拝者にとって「ご縁の起点」として、さまざまな影響を与えているのです。

丹生都比売神社への行きかた

丹生都比売神社へのアクセス方法についてご紹介します。自然に囲まれた神聖な地に位置するこの神社は、車や公共交通機関を使って訪れることができます。

初めて訪れる方にもわかりやすく、安心して計画を立てられるよう、ルートごとに解説します。

車でのアクセスですが、和歌山・大阪・奈良方面からは、京奈和自動車道「かつらぎ西IC」で降り、県道125号線を通って「笠田小南」交差点を経由し、国道480号線を進みます。

その後「星山」から県道4号線(天野トンネル経由)を通って神社に到着。主要ICからの所要時間は、岸和田和泉IC・和歌山ICから約50分、橿原高田IC・関西空港からは約60分程度。

一方、高野山方面から向かう場合は、高野山大門から国道480号線で「矢立」へ進み、高野山志賀トンネルを抜けて県道109号に入り、神社へアクセスします。高野山からの所要時間はおよそ30分ほど。

注意点として、カーナビによっては三谷方面から県道109号を案内される場合があります。このルートは道路幅が狭く、バスの通行ができないため、車でのアクセスには国道480号線を利用することをおすすめします。

公共交通機関を利用する場合、最寄り駅はJR和歌山線「笠田駅」。和歌山駅やなんば駅、新大阪駅、関西空港など主要な交通拠点からも接続が可能。

笠田駅からは、かつらぎ町のコミュニティバス(1日6往復)またはタクシー(所要時間約15分)で神社へ向かうことができます。

かつらぎ町のコミュニティバスは年末年始(12月31日〜1月3日)は運休となります。また、有交紀北タクシーは元日(1月1日)は運休ですので、訪問日には事前に確認をしておくと安心です。

丹生都比売神社は自然豊かな場所にありながら、アクセス手段も整っているため、比較的訪れやすい神社といえるでしょう。

ルートを確認し、余裕を持ったスケジュールで訪れることで、心身ともにリフレッシュできる旅となるはずです。