小野照崎神社は、学問や芸能、仕事運など幅広いご利益があることで知られる東京都台東区の由緒正しい神社。中でも「絶ち物による誓願」は、強い意志をもって願いを託す特別な祈願方法として多くの参拝者に実践されています。

神社で神様に願掛けを行うのはよくあることですが、約束を破ることになった時はどうなるのか気になるところ。多くの人が神様との誓いをどう守るべきか、あるいは守れなかったときの影響について知りたいのではないでしょうか。

この記事では、小野照崎神社の御祭神とご利益の詳細から、誓願を通して交わされる神様との約束の重み、そしてもし約束を破ったときにどう対応すればよいかを丁寧に解説。

さらに、誓いを支えるさまざまなお守りの紹介とその取り扱い方法、神社の施設、参拝マナーやアクセス方法まで、小野照崎神社を訪れる際に知っておきたい情報を網羅します。

本記事の内容

- 小野照崎神社で誓願を立てる意味と流れ

- 約束を破った場合に起こりうる精神的・信仰的な影響

- 再誓願や謝罪を通して誠意を伝える方法

- 神社の施設・ご利益・お守り・アクセス情報の基本

小野照崎神社で約束破るとどうなる

小野照崎神社とは

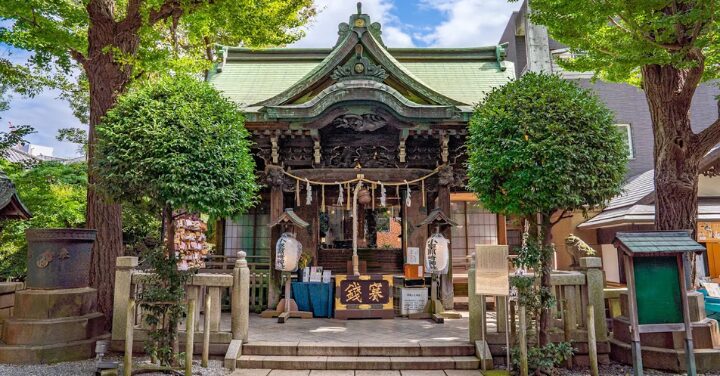

小野照崎神社(おのてるさきじんじゃ)は、東京都台東区の下谷に鎮座する、千年以上の歴史を持つ由緒ある神社。創建は平安時代初期の850年頃とされ、長い年月を経てもなお地域住民を中心に厚い信仰を集め続けています。

周囲は下町の風情が残る静かな住宅街で、境内に一歩足を踏み入れると自然に囲まれた穏やかな空気に包まれ、心が落ち着く空間が広がっています。

この神社は江戸時代に文化人の間でも広く知られており、特に俳人・松尾芭蕉が訪れたという逸話は有名。彼は旅の途中でこの地を訪れ、神聖な空気に触れたと伝えられています。

近代に入ってからも数々の文人墨客が足を運び、その歴史と文化に触れています。境内には芭蕉句碑や記念碑もあり、歴史散策を楽しみたい方にとっても見どころが多い場所。

神社建築は重厚感のある木造で、伝統的な意匠が随所に見られ建築美としても高く評価されています。長年にわたる修復と手入れにより、現在も美しく保たれており、訪れる人々を魅了しています。

参拝者はもちろん、最近では歴史探訪や文化財巡りを目的とした観光客、さらにはインスタ映えを狙う若い世代にも人気が高まっています。

御祭神とご利益

この神社の主祭神は、小野篁(おののたかむら)公。小野篁は平安時代の有能な官人であり、漢詩・和歌にも通じた学者でもありました。

生前の彼の才知は広く知られておりその人物像にあやかって、学業成就や資格試験の合格を祈願する参拝者が絶えません。受験シーズンになると、学生たちが合格祈願に訪れる姿が多く見られます。

小野照崎神社では天照大御神(あまてらすおおみかみ)も御祭神のひとつとしてお祀(まつ)りしています。天照大御神は日本神話において最も尊い存在で、太陽を象徴する神様。

そのため、家庭運の安定、仕事運の向上、開運招福など、人生全般にわたる多岐にわたるご利益があるとされています。家族で訪れる人々や、転職や起業など人生の転機にあたる人々が参拝に訪れるケースも増えています。

加えて、芸能や創作活動に携わる人々からの信仰も篤く、才能開花や成功を願うクリエイターやアーティストの姿も見受けられます。

単なる学問の神様としてだけでなく、多方面において「人生を切り拓く力」を授けてくれる場所として、幅広い層に支持されています。

小野照崎神社は知恵と学問を中心としたご利益に加え、家庭、仕事、芸能など人生のさまざまな場面での願いごとを託すことのできる懐の深い神社。

古き良き伝統を守りながら現代の人々のニーズにも応える、まさに時代を超えて愛され続ける神聖な場所と言えるでしょう。

絶ち物による誓願とは

小野照崎神社における「絶ち物(たちもの)」による誓願は、神社の中でも特に象徴的で意義深い信仰のかたちとして、多くの参拝者に支持されています。

これは、自分が叶えたい願いに対して、普段の生活の中で好んで行っていることや習慣を自らの意志で断ち、それを神様との約束として奉納するもの。

誓いを立てることで、自分の覚悟と努力を形にし、単なる願掛けではなく「祈り」と「実践」が一体となった強い祈願となるのです。

「絶ち物」は、欲望や依存といった心の揺らぎを一時的にでも断ち切ることによって、精神を鍛錬し、自身の内面としっかり向き合うための修行的要素も含んでいます。

「甘い物を断つ」「アルコールを控える」「禁煙する」「ゲームやSNSの使用を制限する」「夜更かしをやめる」など、その内容は人それぞれ。

現代のように誘惑や娯楽が多い時代において、こうした行動を断つことは簡単ではありませんが、その分だけ誓いの重みが増し、真剣な気持ちが神様に伝わりやすくなると信じられています。

絶ち物による誓願は、「誓い守り」と呼ばれるお守りと一緒に行うのが一般的です。社務所で授与される誓い守りには専用の誓願用紙が添えられており、その用紙に願いの内容と、絶つ対象、そして期間や条件などを詳しく記入します。

たとえば「資格試験に合格するまでの3ヶ月間、毎晩22時以降のスマホ使用をやめる」といったように、具体的で現実的な内容にすることで、より実践的な誓願になります。書き終えた誓願用紙は神社に奉納し、神様に誠意と覚悟を伝える重要な儀式となります。

絶ち物を実行する過程では、日常生活の中で不便や葛藤を感じることも。しかし、その過程で得られる自己制御力や忍耐心は、自分自身の成長にもつながります。

また、毎日その誓いを思い出すことで、願いに向かって努力し続けるモチベーションを維持することができるのです。その意味で絶ち物は、外側への誓いであると同時に、自分の内側に対する約束でもあります。

誓願が成就した際には、改めて神社を訪れ、感謝の気持ちを込めて報告をすることも大切な習わし。感謝の参拝は、神様との信頼関係をより深める機会となり、新たな目標に向けた第一歩ともなります。

小野照崎神社での絶ち物による誓願は、自分の願いと真正面から向き合い、神様と真摯に約束を交わす尊い行い。形式だけでなく実生活に根ざした変化を起こす力を持っており、強い願いを実現へと導くための確かな道しるべとなるでしょう。

約束を破るとどうなる

小野照崎神社では、「誓願」という形で自分に約束を課し神様との深いつながりを築く形式が見られます。もし願いが叶う前にその約束を破ってしまうと、精神的な影響だけでなく運気にも影響を与えるとされています。

たとえば、禁煙を誓っていた人が途中でタバコを吸ってしまった場合、願いの効果が薄れるだけでなく「自分自身との信頼関係を失う」ともいわれています。

約束を破ったからといって神様がすぐに罰を与えるという話ではありませんが、自らの意志や信念が揺らぐことで物事がうまく運ばなくなるという、精神的な悪循環を招くことにもつながりかねません。

約束を破ったことに対して後悔がある場合は、神社に再び参拝し素直に謝罪し、自分の気持ちをあらためて神様に伝えることが大切。小野照崎神社では、そうした誠実な態度を持って再挑戦することを重んじる風習があります。

「一度約束を破ってしまったが、気持ちを入れ直してもう一度頑張ります」といった再誓願をすることで、新たな気持ちで願掛けを続けることができます。

一方で、誓いを破ったことをなかったことにしようとしたり、いい加減な気持ちで参拝を繰り返したりするのは、神様に対して失礼とされ、かえってご利益を遠ざける行動と見なされることも。

願掛けの本質は、神様に願うだけでなく自分自身がどう生きるかという姿勢。

小野照崎神社での願掛けは単なるお願い事ではなく、自己との対話や神様との対話を通じて、自らの人生をより良い方向に導くための行為。誠実な心と継続する意志が最も重要であり、それこそがご利益を引き寄せる鍵となるのです。

小野照崎神社の施設

小野照崎神社は境内の随所に歴史と信仰が息づくスポットが点在しており、単なる参拝にとどまらず見どころの多さから文化体験としても高い評価を得ています。

まず目に入るのは、荘厳な雰囲気を漂わせる本殿と拝殿。江戸時代の神社建築様式を色濃く残し、木のぬくもりと匠の技が感じられる佇まいは、訪れる人の心を静かに落ち着かせてくれます。

境内にはまた、俳聖・松尾芭蕉がこの地を訪れた際に詠んだ句を刻んだ句碑があり、文学や俳句に親しむ人々にとっては聖地のような存在。そばにはベンチも設置されており、歴史に思いを馳せながらゆっくりと時間を過ごすことができます。

境内には芸能浅間神社が祀られており、演劇・音楽・舞踊などの芸事に携わる人々の間で信仰を集めています。芸能の神様として知られる浅間大神に対して、舞台の成功や創作活動の発展を祈願する人が多く訪門。

贈られた絵馬や奉納品が飾られ、願いのこもった風景が広がります。

四季折々の自然も、小野照崎神社の魅力のひとつ。春には満開の桜が境内を華やかに彩り、秋には赤や黄色に染まる紅葉が訪れる人の目を楽しませます。

特に初詣、節分祭、夏祭り、秋の例大祭などの年中行事の際には、境内は多くの参拝者でにぎわい屋台や奉納演芸なども行われて、賑やかな雰囲気に包まれます。

社務所では御朱印の授与も受け付けており、達筆な筆文字と印が美しい御朱印は、訪れた記念としてだけでなく、心の拠り所としても人気。

オリジナルの御朱印帳も用意されており、季節や行事に合わせた限定デザインが登場することもあるため、御朱印集めを趣味とする人々にとっては楽しみのひとつとなっています。

小野照崎神社は歴史・文化・自然・信仰のすべてが調和した魅力あふれる空間です。何度訪れても新しい発見があり、日常から少し離れて心を整えることができる、まさに都会の中の癒しの場所と言えるでしょう。

富士塚と庚申塚

小野照崎神社には、江戸の信仰文化を今に伝える二つの重要な史跡「富士塚」と「庚申塚」があります。これらの史跡は、ただの石造物という枠を超えて、当時の人々の心の拠り所となっていた信仰の形を実感できる貴重な文化財。

それぞれの塚には独自の信仰背景があり、参拝者にとっても神社の魅力をより深く感じるきっかけとなります。

まず「富士塚」ですが、これは富士山信仰の一環として作られた人工の山で、小さな丘のような形状をしています。

江戸時代の人々にとって、実際に富士山に登るのは費用や距離の面で容易ではなかったため、代替手段としてこうした富士塚が各地に築かれました。

小野照崎神社の富士塚はその中でも保存状態が良く、現在も登拝が可能な貴重な例とされています。塚の登り口には説明板が設置されており、登ることで本物の富士山に登ったのと同じ御利益が得られると信じられています。

頂上には小さな石祠や碑があり、訪れる人々が手を合わせる姿がよく見られます。

一方「庚申塚」は、中国の道教や日本の民間信仰が融合して生まれた庚申信仰に基づく塚。この信仰では、人間の体内に潜むとされる三尸(さんし)の虫が、庚申の日の夜に天に昇ってその人の悪行を天帝に告げると信じられていました。

そのため、人々は徹夜で集まり語らいながら夜を明かす「庚申待ち」を行い、三尸が抜け出さないようにしていました。小野照崎神社の庚申塚には、こうした習俗を今に伝える石碑が残されており、猿の彫刻など庚申信仰の象徴が彫られています。

これらは健康長寿や厄除けの願いを込めて建てられたもので、現在でもその意味を引き継いだ祈りの場として多くの参拝者に親しまれています。

富士塚と庚申塚は、どちらも神社の静かな一角にひっそりと佇み、日常の喧騒から離れて心を落ち着かせるのにふさわしい場所。

歴史や文化に関心のある方には特におすすめの見学スポットであり、写真を撮る人や御朱印巡りをする人たちにとっても、忘れがたい風景を提供してくれます。

小野照崎神社で約束破ると:訪問に際して

お守り

小野照崎神社では、参拝者のさまざまな願いを後押しするための授与品が豊富に用意されています。ここでは数あるお守りの中から、その一部を紹介します。

芸能上達守は「芸術・芸能」の諸事や習い事などの上達を祈念したお守り。御祭神である小野篁(おののたかむら)公は、詩歌や絵画、能書や文才に至るまで幅広い芸能の神様。その才覚にあやかろうと求める人も多い人気のお守り。

仕事守はお仕事のご縁を良い方向へと導く「職務充実」のお守り。

美鈴守は福鈴と小槌で、魔を祓って福を招く「開運招福」のお守り。鈴の音が耳に心地良いです。

合格守は、芸術はもちろん法律に優れ書道にも長けた、との逸話も残る小野篁のイラストを施したお守り。

つくえ守りは机の上で神様と共に日常を過ごす「小さな社」。おおいを開くことで心を通わせることができる置き型のお守りです。

授与所の受付時間

- 通常時:午前9時~午後4時

- お正月期間:

- 元旦:午前0時~午前2時、午前8時~午後6時頃まで

- 2日・3日:午前9時~午後5時頃まで

- 4日以降:通常通り午前9時~午後4時まで

お守りの取り扱い

お守りは単なる小物ではなく、神様の御力が宿るとされる神聖な存在。持ち方や保管方法には一定の配慮と敬意が求められます。

基本的なお守りの持ち方としては、できるだけ身近な場所に携帯するのが望ましいとされています。バッグや財布、ポケットに入れておくことで、日々の生活の中で神様のご加護を常に感じることができます。

もし自宅に保管する場合には、神棚や清潔な棚、静かな場所に丁寧に置くことが理想的。台所や寝室など、生活感のある場所は避けた方がよいとされることもあります。

お守りにはさまざまな種類があり、恋愛、学業、健康、仕事など、目的に応じて選ぶことができます。複数のお守りを持つこと自体は問題ありませんが、あまりにも多くのお守りを無造作に扱うと、神様の力が分散してしまうという考えもあります。

選んだお守りには、しっかりと意味を込めて接するよう心がけましょう。

お守りの効果が持続する期間は一般的に1年とされており、新年を迎える際や節目のタイミングで新しいものと交換するのが習わし。

小野照崎神社には古札納所が設けられており、使い終えたお守りを返納する際には、感謝の気持ちを忘れずに納めるのが大切。特に年末年始や節分の時期には、多くの人々が参拝に訪れ、お守りを納めて新たな一年の願いを託す光景が見られます。

万が一、お守りが破損してしまった場合でも、それをゴミとして処分するのではなく、神社に持参して返納するのが礼儀とされています。お守りは神様とのつながりを象徴するものですから、最後まで丁寧に扱う姿勢が求められます。

小野照崎神社ではお守りを通じて、神様とのつながりを日々の生活の中に取り入れることができます。お守りを丁寧に扱い、節目には新たな思いで交換することで、心の整理や前向きな行動の後押しにもつながるでしょう。

小野照崎神社の御朱印

小野照崎神社では、参拝の記念として授与される「御朱印」が人気を集めています。御朱印とは、神社やお寺を訪れた証としていただける印であり、神職の方が墨書で神社名や日付を書き、朱印を押してくださるもの。

単なるスタンプではなく、一つひとつが手書きのため、まるでアート作品のような美しさがあり、参拝者の思い出として長く手元に残ります。

小野照崎神社の御朱印は、毎月変わる「月替わり御朱印」が特徴。帳面に印を押し、その上に透かし紙を重ねた二層構造の独特なデザイン。透かし紙には、その月の季節感を表現したイラストや文字が描かれており、月ごとに異なるデザインが楽しめます。

その季節や行事にちなんだモチーフがあしらわれており、月ごとに訪れる楽しみがあります。春には桜、夏には花火やお盆、秋には中秋の名月、冬には雪や正月にまつわる意匠が用いられるなど、四季の移ろいを感じることができます。

特定の期間や行事に合わせて授与される限定御朱印もあり、節分や七夕、例大祭などには特別なデザインが登場することがあります。御朱印は単なる参拝記録を超えて、時の流れや文化行事と深く結びついた記憶の一部となるのです。

御朱印は社務所でいただけますが、受付時間や混雑状況によっては待ち時間が発生することもあるため、事前に神社の案内を確認しておくと安心です。

参拝で気をつけること

小野照崎神社を訪れる際は、神聖な場所であることを意識し、丁寧な所作と礼儀をもって参拝することが大切。

神社の入口に立つ鳥居の前では、軽く一礼をしてからくぐりましょう。鳥居は神域と俗世の境界を示すものであり、その前での一礼は神様への敬意を表す基本的な作法です。

境内に入った後は、参道の中央を避けて歩きます。真ん中は神様が通る道とされているため、端を静かに歩くのが望ましいとされています。

途中で手水舎(てみずや)に立ち寄り、左手・右手・口の順に清め、手水を通して心身を整えます。この作法を丁寧に行うことで、神様への礼儀が整い、より気持ちのこもった参拝ができるようになります。

拝殿に着いたらお賽銭を納め、深く二礼し二拍手を打ち、最後に一礼する「二礼二拍手一礼」の作法でお参りをします。

お願い事をする際には、自分の名前と住所を心の中で伝えた後、具体的な願いを思い浮かべ、誠実な気持ちで祈ることが大切。お願いごとだけでなく、日々の生活への感謝の気持ちを神様に伝えることも、良いご縁を築くために重要。

参拝中のマナーにも注意が必要です。神社内での大きな声での会話や、無断での写真撮影は控えましょう。特に他の参拝者や神職の方の邪魔にならないよう、静かな態度で行動することが求められます。

撮影可能な場所については、神社の案内を確認し、禁止エリアではスマートフォンやカメラを使用しないようにしてください。

おみくじを引くときや、お守りを授与してもらうときも、順番を守り丁寧に対応しましょう。神社は祈りと静寂の場であると同時に、他の参拝者と調和を保つ公共の空間でもあります。

その意識を忘れずに行動することが、心地よい参拝体験につながります。

小野照崎神社の参拝には数々の心がけがありますが、その一つひとつが自分自身の心を整え、より良い運気を引き寄せることにつながります。

神様との時間を大切にし、自らの祈りと向き合う静かな時間を過ごすことこそが、神社参拝の本質といえるでしょう。

小野照崎神社への行きかた

小野照崎神社は、東京都台東区下谷に位置しており、アクセスのしやすさも魅力。最寄駅は東京メトロ日比谷線「入谷駅」で、駅からは徒歩約3分という近さにあります。

駅を出たら「入谷鬼子母神前」交差点を目印に進み、下谷小学校の方面に向かって歩くと、すぐに神社の鳥居が見えてきます。

JR山手線や京浜東北線の「鶯谷駅」からも徒歩でアクセス可能で、こちらからは約7分ほどの道のり。鶯谷駅の南口を出て左手に進み、言問通りを横断してから右方向にしばらく歩くと、神社に到着します。

周囲にはカフェや昔ながらの商店街もあり、散策がてら訪れるのもおすすめです。

さらに、上野駅や浅草方面からもバスやタクシーでのアクセスが便利。観光の合間に立ち寄るスポットとしても最適で、近隣には上野恩賜公園や東京国立博物館などの名所が点在しています。

車での参拝も可能ですが、神社には専用駐車場がないため、近隣のコインパーキングを利用する必要があります。週末や祭事の際は混雑が予想されるため、公共交通機関の利用が推奨されます。

小野照崎神社は都心からのアクセスも良好で、観光や散歩と組み合わせて気軽に訪れることができる神社。初めて訪れる方でも迷わずに到着できるわかりやすい立地も、リピーターが多い理由のひとつとなっています。