愛媛県今治市に鎮座する大山祇神社は、「日本総鎮守」とも称されるほど古くから信仰を集める名門の神社。

この大山祇神社は何かと不思議なことが多い神社。ご利益をいただける巨木や歴代の武将たちに関連する武具が豊富だったりと色々と不思議な魅力に溢れています。

本記事では、大山祇神社の知られざる不思議な現象や伝承、強力なパワースポットとしての魅力に迫りながら、その歴史的・文化的背景や見どころをわかりやすく解説。

神秘に満ちたこの神社が、なぜ多くの人々を惹きつけてやまないのか。その理由を探る旅に出かけましょう。

本記事の内容

- 大山祇神社が持つ霊的・歴史的な価値

- 大山祇神社の不思議

- 有名武将が信仰した神社と高級・格式の関連性

- 文化財の保有から見える伝統とステータスの象徴

大山祇神社で体験する不思議

大山祇神社とは

大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)は、愛媛県今治市大三島町に鎮座する、日本でも指折りの歴史と由緒を誇る神社。この神社が位置する大三島は、瀬戸内海のほぼ中央に浮かび、古代より「神の島」として神聖視されてきました。

全国に約1万社以上ある山祇神社・三島神社の総本社とされ、長い間多くの人々の信仰を集め続けています。

大山祇神社が「日本総鎮守(=日本の国土全体を守る神社)」と称されるのは、山の神・海の神・そして戦いの神という三つの性質を兼ね備えているから。

古来より農耕や漁業さらには武運を司る神として、民衆だけでなく歴代の朝廷や多くの武将たちからも厚く信仰されてきました。

源頼朝や源義経といった日本史上の名将たちも、この神社に戦勝祈願のため参拝したという逸話が伝わっています。彼らは、自身の命運を神に託し、勝利への強い願いを込めて祈りを捧げたのです。

神社の境内には、多くの国宝や重要文化財に指定された武具が奉納されています。これらは今でも神社併設の宝物館で保存・展示されており、訪れる人々は日本の武士文化や信仰の歴史に触れることができます。

日本刀や鎧などの美術的・歴史的価値が高い品々を間近で見ることができるのも、大山祇神社ならではの魅力。

大山祇神社は歴史的な背景や文化的価値を兼ね備えた、まさに特別な神社。歴史や神話に興味のある方、霊的なパワースポットを訪ねたい方のいずれにとっても、心に残る体験ができる場所といえるでしょう。

御祭神とご利益

大山祇神社の主祭神は、大山積大神(おおやまづみのおおかみ)。この神は、日本神話において天照大神の兄神として登場し、古事記や日本書紀などの歴史書にもその存在が記されています。

大山積大神は、山を司る神でありながら、大海原をも支配する神としても信仰されてきました。

このため、登山や農業に関する安全や豊作祈願だけでなく、漁業や海上交通の無事を願う人々にとっても心強い神として崇められています。

山と海の両方に関連する神という点は、日本の自然と暮らしの密接な関係を象徴しているともいえるでしょう。

さらに、大山積大神の娘神たちもまた、神社における重要な存在。

長寿の守護神である磐長姫命(いわながひめのみこと)や、美や繁栄、そして安産を司る木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)といった神々がともに祀られており、親娘三神として信仰。

この構成により、健康長寿、安産、良縁、子宝など、さまざまな人生の節目においてご利益を受けられるとされています。

観光客だけでなく、様々な目的を持って訪れる多くの人々にとって、大山祇神社は特別な信仰の場となっているのです。

大山祇神社の不思議その1

「息を止めて3周すると願いが叶う」と言われる御神木の存在は、大山祇神社の不思議を象徴するもの。この御神木は、境内の中央にそびえる巨大なクスノキで、樹齢なんと2600年以上とされています。

伝承によると、この木は神社を創建したとされる小千命(おちのみこと)が自ら手植えしたとされるもので、古代から今に至るまで多くの人々の祈りを受け止めてきた特別な存在。

このクスノキの前に立つと、その圧倒的な存在感と静かな威厳に誰もが言葉を失うでしょう。幹の太さや広がる枝葉は、まさに神が宿る木と称されるにふさわしく、ただの植物とは一線を画しています。

その神々しい佇まいは、多くの参拝者にとって、深い敬意と祈りを抱かせる力を持っています。

実際に訪れた人々の中には「木の前で空気が変わった」「全身が温かくなった」といった体験談を語る方も少なくありません。

息を止めて木の周りを3周するという行為は単なるルールではなく、自らの意志と願いを神に届ける儀式としての意味合いを持っています。実際、成功すれば願いが叶うと信じて挑戦する参拝者の姿は後を絶ちません。

こうして、信仰と自然が融合したこの御神木は、訪れた人々の心に深く刻まれ、単なる巨木以上の存在として大山祇神社の象徴となっています。

大山祇神社の不思議その2

「生樹の御門(いききのごもん)」と呼ばれる神秘的なスポットをご紹介します。これは、奥の院への参道にある巨大なクスノキで、樹齢は3000年とも言われています。

この木の最大の特徴は、幹の根元が自然に空洞化しており、その中を実際に人がくぐり抜けられるということ。このような自然の形状を活かした「門」としての役割から、いつしか「生樹の御門」と呼ばれるようになりました。

その理由は、奥の院へと続く神聖な道がこの空洞の木を通り抜ける形になっているため。参拝者はこの門をくぐることで、心身を清め、新たな気持ちで神に向き合う準備を整えると言われています。

特に「この木をくぐると長寿のご利益がある」との言い伝えがあり、多くの人が健康や長生きを願って足を運びます。

地元の住民だけでなく観光客や霊的な体験を求めるスピリチュアルな旅人にも人気があり、訪れた人々は木の前で立ち止まり、写真を撮影したり、そっと手を合わせたりと、様々な形でこの神秘的な存在に敬意を表しています。

中には、木の温もりに触れた瞬間に涙が溢れたという人も。

「生樹の御門」は自然と信仰が作り出した不思議な空間であり、大山祇神社の神秘性を象徴する存在といえるでしょう。

大山祇神社の不思議その3

大山祇神社の不思議をさらに印象づけるのが、集められた国宝・重要文化財の数々。特筆すべきは、日本全国に存在する甲冑類の国宝・重要文化財指定品のうち、約4割がこの神社に所蔵されているという事実です。

この割合の高さは、他の神社仏閣と比べても群を抜いており、まさに一大武具コレクションの聖地といえるでしょう。

例えば、源義経が奉納したとされる「赤糸威鎧(あかいとおどしのよろい)」は、平安時代末期の武士文化の粋を極めたもので、繊細な意匠と技術力が今なお多くの人々の心を捉えています。

この鎧は戦勝祈願の証として奉納されたと伝えられており、神と武士の深い信仰関係の象徴。

その他にも、源頼朝や護良親王、さらには数多くの武将が奉納したとされる刀剣や弓矢、甲冑が多数保管・展示されており、これらは大山祇神社の併設施設である「国宝館」や「紫陽殿」で見ることができます。

これらの展示品を通じて、武士たちがどのような思いで神に祈りを捧げていたのかを感じ取ることができるでしょう。

こうした奉納品がこれほど多く集まっている背景にあるのは、大山祇神社が「戦いの神」として強い霊力を信じられていた歴史。

実際、鎌倉時代や戦国時代においても、多くの武士が戦いに臨む前にここを訪れて祈願を行っていた、という記録が残っています。

大山祇神社には文化財としての価値だけでなく、信仰の深さや武士道精神が宿る不思議な力が今なお息づいています。まさに歴史と霊性が交差する特別な空間といえるでしょう。

大山祇神社で不思議な体験を

施設案内

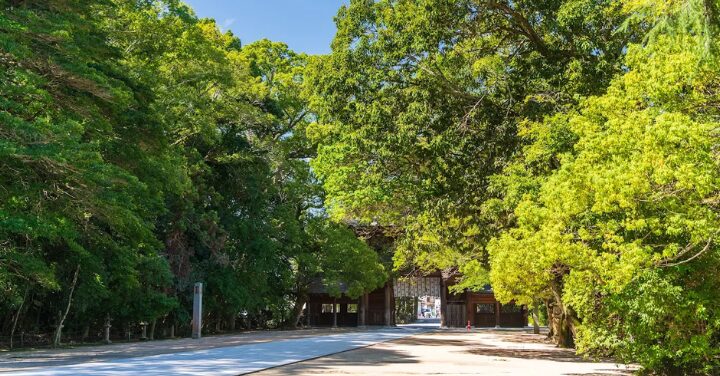

大山祇神社を訪れた際にぜひ立ち寄りたい施設や建造物についてご紹介します。大山祇神社は本殿を中心とした神聖な空間でありながら、境内全体に数多くの文化的・歴史的価値を持つ建築物や展示施設が点在。

そうした場所を巡ることで、この神社の持つ深い信仰と長い歴史を、より立体的に体感することができるでしょう。

まず注目すべきは、本殿および拝殿。どちらも国の重要文化財に指定されており、特に拝殿は室町時代に再建されたとされる美しい木造建築です。

檜皮葺きの屋根と洗練された彫刻や意匠が見どころで、荘厳な雰囲気が漂うなかで参拝者は自然と背筋が伸びる思いを抱くことでしょう。この空間は単なる信仰の場という枠を超えて、芸術的価値も備えた歴史建築の傑作ともいえます。

次に見逃せないのが、神社に併設された「国宝館」と「紫陽殿」。これらの展示館では、大山祇神社に奉納された貴重な武具や工芸品が数多く展示されています。

展示品の中には、源義経や源頼朝が奉納したとされる甲冑、刀剣、鏡、弓矢など、日本史に名を刻む名将ゆかりの品が豊富に含まれています。

これらは単なる展示物ではなく、戦国武将たちの信仰心や祈願の証でもあり、歴史的背景を知ることで一層その価値が実感できます。展示解説も丁寧に整備されているため、歴史に詳しくない方でも理解を深めながら楽しめる構成となっています。

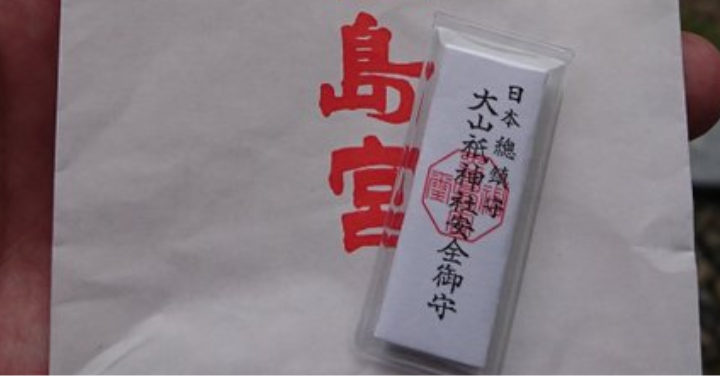

参拝前後に立ち寄ることができる社務所や授与所も充実。

授与所では、家内安全、交通安全、厄除け、学業成就などの多様な目的に応じたお守りや御朱印が授与されており、大山祇神社特有の「ヘルメット守」や「雷除け守」などユニークな品々も取り揃えられています。

これらの授与品は、訪れる人々の願いと神様とのご縁を結ぶ大切な存在として親しまれています。

境内には神池や斎田、神馬舎、祖霊社といった自然や信仰にまつわる施設も点在しています。

神池では神聖な雰囲気とともに四季折々の自然を楽しむことができ、斎田は祭事に使用される神聖な田んぼとしての役割を担っています。

神馬舎には神に奉納された神馬の像が納められ、祖霊社は神職の祖先や関係者の霊を祀る重要な場所。これらの施設を巡ることで、大山祇神社の持つ宗教的深みをより深く味わうことができます。

大山祇神社の施設は本殿を中心としながらも、信仰、文化、自然のすべてが融合した複合的な学びと癒しの空間。

参拝だけにとどまらず、ひとつひとつの施設に込められた歴史や意味に耳を傾けることで、この場所が持つ本質的な価値を感じ取ることができるでしょう。

訪れるたびに新たな発見がある、それが大山祇神社の魅力なのです。

授与品

大山祇神社では参拝者の願いや想いに応えるために、さまざまな授与品が用意されています。授与品とは、神社でお授けいただけるお守りや御札、縁起物などの総称で、それぞれに異なるご利益や意味が込められています。

代表的なものが「お守り」。大山祇神社では、家内安全、交通安全、厄除け、学業成就、商売繁盛、健康祈願など、多様な目的に合わせたお守りが揃っており、誰もが自身の状況や願いに応じて選ぶことができます。

中でも注目なのは「ヘルメット守」と呼ばれるお守り。これは戦場で兜を身につけていた武士にちなんで作られたもので、現代ではバイクや自転車に乗る人、建設現場で働く方々など、安全を祈願する多くの人に人気があります。

一方で、大山祇神社ならではのユニークな授与品も。例えば、「雷除け守」はその名の通り、雷や自然災害から身を守ることを願って作られており、高所作業や野外活動が多い人々から支持されています。

また、災難から身を守る「兜ホルダー守」は、かばんや鍵に付けられるタイプのお守りとして若い世代にも好評です。

さらに、御朱印や御神札、土鈴(鎧土鈴・兜土鈴)なども人気の授与品。これらは大山祇神社の歴史や武士文化とのつながりを感じられるもので、記念品やお土産としても喜ばれています。

大山祇神社の授与品は、単なる縁起物ではなく、訪れる人々の祈りと深く結びついた意味を持ちます。参拝の記念として手に取ることで、より深く神社とのご縁を感じることができるでしょう。

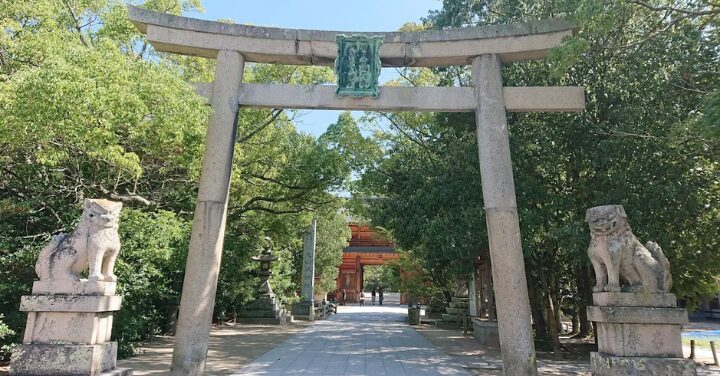

参拝方法

大山祇神社を初めて訪れる方でも安心して参拝できるように、正しい参拝方法について解説します。神社の本殿に向かうまでにはいくつかの儀式や所作があり、それぞれに意味と伝統が込められています。

まず、境内の入り口である鳥居をくぐる前には一礼をしてから中に入るのが基本。これは、神様のおられる神域に入るという敬意の表れであり、参拝の最初の一歩です。

そして手水舎(ちょうずや)に立ち寄って、手と口を清める「手水の作法」を行います。柄杓(ひしゃく)を使って左手、右手、口の順に清め、最後に柄杓の柄を立てて元に戻すことで、身も心も清浄な状態に整えます。

その後、本殿の前に進んだら、「二拝二拍手一拝」が基本の参拝作法。これは、神様に対する感謝と願いを伝える大切な行為で、まず深く2回お辞儀をし、2回手を打ち、最後にもう一度深くお辞儀。

この一連の所作の中に、自身の思いを込めることが重要です。

御神木や「生樹の御門」などのパワースポットを訪れる際も、軽い気持ちで騒いだり触れたりせず、神聖なものとして敬意を持って接することが望ましいとされています。

こうしたマナーを守ることで、参拝の際により深いご利益を受けられると信じられています。

大山祇神社では古来からの作法を守りながら参拝を行うことが、神様との正しい関わり方であり、訪れる者にとっても心を整える貴重な時間となるでしょう。

大山祇神社への行きかた

大山祇神社へ初めて訪れる方に向けて、分かりやすくアクセス方法をご紹介します。場所は愛媛県今治市大三島町。しまなみ海道のほぼ中央、大三島ICから車で約7kmという便利な立地にあります。

車でのアクセスがもっともスムーズですが、公共交通機関でも訪問可能。

東京方面から向かう場合は、東海道・山陽新幹線で広島県の福山駅まで行き、そこから高速バスで大三島バスストップへ。その後、路線バスやタクシーを使えば、スムーズに大山祇神社前に到着できます。

また、今治駅や松山市駅からもバスが運行しており、四国側からのアクセスも良好。

主要駅から直通の高速バスが運行している点は大きなメリット。観光シーズンは混雑が予想されるため、事前に時刻表やバスの運行情報を確認するのがおすすめです。

駐車場についても、鳥居脇に13台分のスペースがあり、さらに大三島藤公園駐車場など近隣にも駐車可能な場所が整備されています。混雑時は周辺の案内看板に従って安全に移動しましょう。

このようなアクセス環境から、大山祇神社は四国を旅する多くの人々にとって訪れやすい神社となっています。