寒川神社は、日本で唯一「八方除け」のご利益を持つ神社として知られ、全国から多くの参拝者が訪れる場所。厄年や方位の影響を受けやすいとされる年に、その厄を払うためのご祈祷を受ける人が後を絶ちません。

せっかく訪れるのであれば、お守りも頂いていきたいもの。八方除けで有名な寒川神社では、どんなお守りが授与されるのでしょうか。

本記事では、寒川神社の歴史やご神徳をはじめ、特におすすめのお守りやそのご利益について詳しく紹介します。

お守りは寒川神社のご利益を日常的に受けられる手軽な方法として人気なもの。自分に合ったお守りを見つけ、適切に身につけることで、より良いご加護を得ることができるでしょう。

本記事の内容

- 寒川神社の歴史やご神徳について

- 八方除けの意味とその重要性

- 寒川神社のお守りの種類やご利益

- お守りの正しい扱い方や処分方法

寒川神社でおすすめのお守り:種類や効果

寒川神社とは

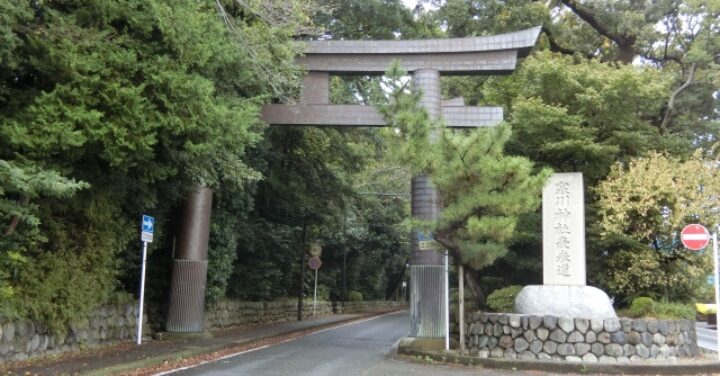

寒川神社は、神奈川県高座郡寒川町に鎮座する神社で、日本国内でも特に有名な「八方除け」のご利益を持つ神社として知られています。

歴史が古すぎて、創建の時期は不明とされていますが、1500年以上といわれています。寒川神社は、古来より関東圏だけでなく全国からの信仰を集め、特に武将や著名な人物たちが参拝に訪れたことでも有名。

寒川神社の最大の特徴は「八方除け」のご利益。これは、家相・地相・方位・日柄・厄年など、さまざまな厄災を防ぐための祈願であり、寒川神社ではこれを中心に行っています。

八方除けとは、特定の方角が良くないとされる年に、その影響を受けないようにするための祈願のこと。運勢や方角の影響を受ける人々が全国から訪れ、八方除けのご祈祷を受けることで、運気を安定させることができると考えられています。

寒川神社は八方除け以外にも、さまざまなご利益を授かれる神社。家内安全、商売繁盛、交通安全、合格祈願、健康祈願など、多くの人々の願いを叶える場として、多くの参拝者が訪れます。

特に新年や節目の時期には、初詣や厄払いのために多くの人が足を運び、寒川神社の神様に一年の無事を祈ります。

寒川神社は神奈川県内にある神社の中でも格式が高いとされ、その荘厳な雰囲気と清浄な空気に包まれた境内は訪れる人々に安らぎを与えます。境内には立派な拝殿や本殿があり、特に拝殿前の大きな鳥居は圧巻の存在感を誇ります。

神社内には「神嶽山神苑(かんたけやましんえん)」という特別な庭園があり、これはご祈祷を受けた方のみが入ることのできる神聖な場所とされています。

寒川神社は単なる観光地ではなく、古くからの信仰の対象として多くの人々に愛され続けています。そのご利益を受けたい方は、ぜひ一度足を運んでみるとよいでしょう。

ご神体

寒川神社のご神体は「寒川比古命(さむかわひこのみこと)」と「寒川比女命(さむかわひめのみこと)」の二柱の神様。総称して「寒川大明神」とも呼ばれ、全国的にも珍しい「八方除け」の神徳を持つ神様として広く信仰されています。

寒川比古命と寒川比女命は、古くから関東地方を中心に、地相や方位の影響を受ける人々を守護する神様として信仰されてきました。この神様のご神徳は、単に特定の厄災を防ぐだけでなく、人生のあらゆる局面において災難を遠ざけ、良い方向へ導くとされています。

つまり、「すべての方角からの厄災を防ぎ、幸福へと導く」という意味を持つのが寒川神社のご神徳。

寒川神社は関八州(現在の関東一円)を守護する神社としても知られています。江戸時代には、徳川家康をはじめとする歴代の将軍たちもこの神社を信仰し、戦や政治の成功を願って祈願を行ったとされています。

寒川神社のご神徳は国家鎮護や武運長久にも及ぶとされ、武士たちの間では絶大な信仰を集めていました。

現代においても多くの参拝者にとって重要な神社であり、そのご神徳を求めて全国から人々が訪れます。特に、家を新しく建てる際や、引っ越し、転職、結婚、受験など、人生の転機において寒川神社で八方除けの祈願を受ける人が多いのが特徴。

これは、方位の影響を受けやすいとされる場面で、寒川神社のご神徳を得ることで、悪い影響を避け、運気を向上させるため。

寒川神社ではさまざまな種類のお守りが授与されており、それぞれのご神徳に応じたお守りを受けることができます。八方除けのお守りはもちろんのこと、交通安全、健康祈願、学業成就、商売繁盛など、個々の願いに応じたお守りが用意されています。

これらのお守りは、日常生活の中で身につけることで、神様のご加護を受けることができるとされています。

寒川神社のご神体である寒川比古命と寒川比女命は、ただ単に厄除けの神様というだけではなく、人生全般において良い方向へと導いてくださる存在。

八方除けのご利益を求める方はもちろんのこと、何か新しいことを始める際や人生の転機を迎える際に、一度寒川神社を訪れてご神徳をいただくのはとても良いことです。

おすすめのお守り

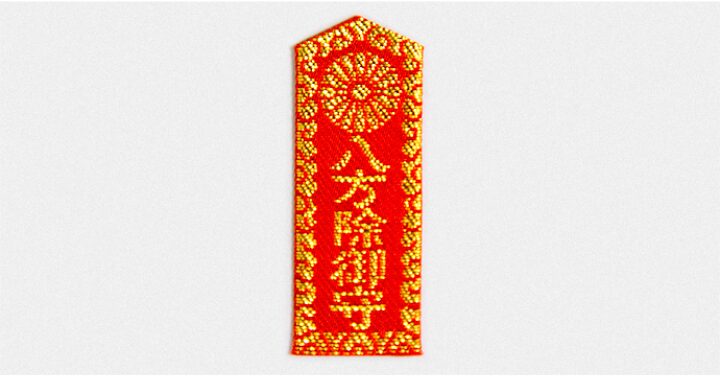

寒川神社は、八方除けのご利益で知られる神社として多くの参拝者が訪れる神聖な場所。中で最も人気でおすすめのお守りをあげるなら「八方除幸運守」になります。

幸運を呼ぶ八方除けのお守りで目的ごと五色に分類され、それぞれ袋タイプとカードタイプを用意。これだけ種類があれば、どれか該当するものがあるはず。初穂料は各1,000円です。

白色

白色の八方除けのお守りは、開運招福、万願成就、心願成就、就職成就といったご利益があります。この色は新たな始まりや成功を象徴しており、ポジティブなエネルギーを引き寄せます。

紫色

紫色は、健康回復、身体安全、病気平癒、怪我平癒、 精神の安定、長寿のご利益。特に病気やケガからの回復を願う方には最適で、心身の安寧をサポートしてくれます。

赤色

縁結び、家庭円満、人間関係の改善、子宝のご利益があります。人間関係を大切にし、良好な絆を築くためのお守りとして人気。

青色

青色(成績向上、目的達成、必勝祈願、業務成就、芸道上達、スポーツ万能)は、目的達成や必勝のご利益を持っています。仕事や試験などの成功を願う方には特におすすめで、自信を高めてくれる効果があります。

黄色

黄色のお守りは、商売繁盛や収入向上を願う方に向いています。この色は一般的に繁栄を象徴しており、経済的な成功を引き寄せる力を持つとされています。金運向上、職業繁栄、福徳招来、商売繁盛。

これらのお守りは、特定の方角や年齢による厄を祓い、災難を回避するために授けられるもの。八方除けは9年に一度巡ってくる「八方塞がり」と呼ばれる厄年にも関係しており、運気が滞りやすい時期において特に効果が期待されます。

自分自身の願いに合った色を選び日常的に持ち歩くことで、より一層のご加護を得ることができるでしょう。

その他八方除けのお守り

大祓守

「大祓守(おおはらいまもり)」も寒川神社で人気のお守り。このお守りは、名前の通り「大祓」という神道の儀式に基づいており、日々の生活の中で知らず知らずのうちに受けた厄や穢れを祓う効果があるとされています。

持ち運びというよりは、玄関や神棚にお祀りする災難除けの御守りです。初穂料1,000円。

八方除け守

オーソドックスなタイプの八方除けのお守り。日常身につけることで、本人の身代わりとなって災難から逃れられます。初穂料500円。

八方除こども守

子供の健やかな成長を願う八方除けのお守り。初穂料500円。

鍵守

鍵に付ける八方除、魔除けの御守り。日常生活の中で身を守る役割を果たします。特に、ビジネスや家庭の安全を意識する人々に人気があります。初穂料500円。

小槌守

小槌の型をしており、主に幸運を呼び込むことを目的としています。このお守りには、古来より使われている小槌が持つ力、すなわち「願いを叶える力」が込められています。様々な厄災や困難を除け、自分自身の幸福を引き寄せるとされています。初穂料500円。

心願守

お米の形をした、特に心の願いを叶えるためのお守り。初穂料1,000円。

その他のお守り

寒川神社で授与されるお守りは、特に厄除けや方位除けを目的としたものが多く、全国的にも注目されています。ただし、方位除けや厄除け限定というわけではなく、他にも多種多様なお守りが用意されています。

交通安全

交通安全木札、八方位交通安全守

交通安全の木札は車内に吊り下げるお札型のお守り。初穂料1,000円。

八方位交通安全守は、四方八方からの災難を除けるのが目的。運転中の交通事故やその他の乗り物に関連するトラブルから守る力があるとされています。初穂料1,000円。

交通安全守、駒札守

交通安全守はオーソドックスなお守り。交通事故、乗り物事故全般からの災害除けを祈ります。初穂料500円。

駒札守は交通安全、厄除、開運招福の御守り。鈴が付いているのがポイント。初穂料500円。

交通安全ステッカー守、追突防止板

交通安全ステッカー守は車の前、もしくは後ろに貼り付ける御守り。初穂料1,500円。

追突防止板はマグネットによる追突を防ぐ御守りです。初穂料500円。

反射板、旅行安全守

反射板は主に2輪車、自転車に付けて追突を防ぐ御守り。反射材を使用しているため、視認性が高く、夜間の安全性を高める役割も果たします。初穂料500円。

旅行安全守は八方位を表現した八角形のデザインとなっており、旅行中あらゆる方向からの災難や危険から身を守る意図があります。鮮やかな色合いが特徴で、見た目にも魅力的。初穂料1,000円。

安産

安産守、安産腹帯

安産守は、妊娠中の女性が無事に出産を迎えられるようにとの祈りが込められています。初穂料は1,000円。

安産腹帯という別の特別なアイテムも提供。これは、安産を祈願してお腹に巻くもので、出産に向けた強い祈りとサポートを象徴しています。初穂料2,500円。

合格

合格守、学業成就守

合格守はあらゆる試験の合格を祈願するための御守りで、初穂料は1,000円。この御守りは、受験に臨む際の安心や励ましを提供するとされています。

学業成就守は、勉学の達成や知識の向上を願うための御守りで、初穂料は500円です。この御守りは、学びの場での成功や目的達成を支援するものとされています。

開運・厄除け

十二支守、厄難除氣守

十二支守は参拝者が自身の生まれ年の十二支に基づいて選ぶことができる八方除、開運の御守り。これは、各々の生まれ年に関連する特性や吉運を受け取ることを目的としたもので、御守りを通じて個々の運勢を高める意図があります。初穂料500円。

厄難除氣守は特に邪気を払い、良い気を呼び込むことを目的としたお守り。日常生活における厄災や不運から身を守るためのサポートを提供します。初穂料500円。

お守りの授与時間は、午前8時から午後4時30分で年中無休です。

寒川神社のお守りは、それぞれの目的に合わせて選ぶことができるため、自分の状況に応じたものを見つけることが大切。

また、お守りはただ持つだけでなく、日々の生活の中で神様への感謝の気持ちを忘れずにいることで、より一層のご利益を得られるとされています。

寒川神社でおすすめのお守り:訪問前の知識

八方除けとは

寒川神社といえば、「八方除け」の神社として広く知られています。では、八方除けとは具体的に何を指すのでしょうか。

一般的な厄除けとは異なり、八方除けは特定の方位や年齢に関係する災厄を祓うための神事であり、古くから日本の伝統的な信仰の一つとして根付いています。

八方除けとは、四方(東・西・南・北)に加えて、四隅(北東・北西・南東・南西)の八つの方位から訪れる厄災を取り除くための祈願のこと。

特に、9年に一度巡ってくる「八方塞がり」の年齢の人は、運気が停滞しやすく、物事が思うように進まないことが多いとされています。

この時期に八方除けのご祈祷を受けることで、災難を未然に防ぎ、良い運気を呼び込むことができるとされています。

寒川神社の八方除けは、日本全国から多くの参拝者が訪れるほどの信仰を集めています。その理由は、寒川神社が関東地方における「八方除けの総本山」として知られているから。

ここで祈願を受けると、日々の生活や仕事、人間関係において良い流れを引き寄せると信じられています。

八方除けの祈願は年の初め、特に立春の時期に受けるのが良いとされています。立春は旧暦における新年の始まりにあたり、運気の転換点となる時期。

そのため、多くの人が2月の節分前後に八方除けのご祈祷を受けに寒川神社を訪れます。ただし、八方除けの祈願は一年中受けることが可能であり、特に災厄を感じたときや運勢の流れを良くしたいときに訪れるのが良いでしょう。

ご祈祷を受ける際には、神職が祝詞を奏上し、参拝者の名前や願い事を神様に伝えます。その後、お札やお守りが授与されるので、自宅に持ち帰って大切に保管するのが良いでしょう。

特に、家の玄関や神棚にお札を置くことで、日々の生活の中で神様のご加護を得ることができるとされています。

八方除けの信仰は、現代においても多くの人々にとって重要な意味を持ち続けています。人生の節目や転機を迎える際に、八方除けのご祈祷を受けることで、安心して新たな一歩を踏み出すことができます。

寒川神社の八方除けは、その歴史や格式からも特に信頼されており、多くの人々が訪れる主な理由。

寒川神社での八方除けは、単なる厄除けではなく、人生全般の運気を整えるための大切な儀式。日々の生活の中で運勢の流れが悪いと感じた際には、ぜひ寒川神社を訪れ、八方除けのご祈祷を受けてみてはいかがでしょうか。

祈祷の受け方と流れ

寒川神社で祈祷を受けるには、まず社務所で申し込みを行う必要があります。祈祷の受付は通常、午前8時から午後4時までの間に行われており、事前予約は不要ですが、混雑が予想される日には早めに訪れることをおすすめします。

申し込みの際には、祈願内容を選択し、初穂料(祈祷料)を納めることになります。初穂料の金額は祈願の種類や内容によって異なりますが、一般的には5,000円以上が目安。

申し込みが完了すると、神職による案内に従い、待合室または拝殿へと移動します。拝殿では、他の参拝者とともに座り、神職による祝詞の奏上(のりとのそうじょう)が行われます。

祝詞とは、神様に対して祈願者の願いを伝え、加護を求めるための言葉のこと。その後、神職が参拝者一人ひとりの名前を読み上げ、加護を祈る儀式が行われます。

次に、「玉串拝礼(たまぐしはいれい)」という神聖な儀式が行われます。玉串とは、榊の枝に紙垂(しで)がついたもので、神様に捧げるための神聖なものです。祈願者は、神職の指示に従い、玉串を捧げて二拝二拍手一拝の作法でお参りをします。

最後に、神社からお札やお守りが授与されます。これは、祈祷の証としてだけでなく、自宅や職場で神様のご加護を受け続けるためのもの。お札は神棚にお祀りするのが一般的ですが、神棚がない場合は、清浄な場所に大切に保管すると良いでしょう。

寒川神社では、家内安全、商売繁盛、交通安全、八方除けなど、さまざまな願いに対応した祈祷を受けることができます。祈祷を受けることで、神様の加護を得られ、心の平穏を保つことができるため、一年の節目や人生の転機に訪れるのもおすすめ。

お守りの期限と処分の仕方

お守りは授かった神社のご加護を受けるための大切なものですが、その効力には期限があるとされています。一般的に、授かってから新しいものに交換するのがよいとされる目安は約1年。

これは、お守りに宿る神様の力が時間とともに薄れると考えられているため。特に年初にいただいたお守りは、翌年の年初に神社へ返納し、新しいお守りを受けるのが伝統的な習わしです。

お守りの期限が過ぎたからといって、すぐに効力がなくなるわけではありません。大切に扱っていれば、一定のご加護は続くとも。

しかし、長期間持ち続けると埃をかぶったり、汚れたりすることもありますので、できるだけ適切なタイミングで新しいものと交換するのが理想。

処分についても注意が必要です。お守りは神様のご加護が込められた神聖なものですので、ゴミとして捨てるのは避けましょう。

最も良い方法は、授かった神社に返納し、お焚き上げをしてもらうこと。多くの神社では、お正月や節分などの時期に「古神札納所(こしんさつおさめしょ)」を設け、古いお守りやお札を回収して適切に処分してくれます。

しかし、自宅から遠い神社で授かった場合など、直接返納するのが難しいこともあるでしょう。その場合、他の神社でもお焚き上げを受け付けていることがありますので、近くの神社で相談してみるとよいでしょう。

また、最近では郵送でお守りを返納できる神社も増えており、特定の神社に行かなくても適切に処分する手段が整っています。

どうしても神社に持ち込めない場合は、自宅で白い紙に包み、塩で清めてから処分する方法もあります。この際、神棚や仏壇の前で手を合わせ、お守りに感謝の気持ちを伝えることが大切です。

寒川神社では常設の「おふだ納め所」があるので、ここに持ち込めば適切な処分が可能。

お守りはただの「物」ではなく、神様とのご縁を象徴するもの。適切な期限を守り、正しい方法で処分することで、より良いご加護を受けることができるでしょう。

異なる神社のお守りを持つ

異なる神社のお守りを同時に持つことについては、多くの人が疑問を抱くところ。「神様同士が喧嘩をするのでは?」といった話を耳にすることもありますが、問題はないとされています。

神道では「八百万の神(やおよろずのかみ)」という考え方があり、日本全国にいる神々はそれぞれの役割を持ち、互いに協力しながら私たちを見守っているとされています。そのため、異なる神社のお守りを持っていても、神様同士が対立するようなことはありません。

むしろ、異なる神社のお守りを持つことは、それぞれの神様のご加護を受けることにつながるともいえます。例えば、仕事運を上げるための神社のお守りと、健康を願う神社のお守りを持つことで、両方の願いがより強く成就すると考えられます。

ただし、あまりにも多くのお守りを持ちすぎると、それぞれの神様への感謝の気持ちが薄れがちになるため、適度な数に留めることが大切です。

お守りを持つ際のポイントとして、保管場所や扱い方にも注意しましょう。お守りは神聖なものなので、雑に扱わず、清潔な場所に保管することが望ましい。

持ち歩く場合も、財布やポケットに無造作に入れるのではなく、専用のポーチや袋に入れると良いでしょう。神棚がある場合は、目線より高い位置にお守りを安置することが推奨されます。

異なる神社のお守りを持つ際に気をつけたいのが、神様の「位(くらい)」です。一般的には、より格式が高いとされる神様のお守りを中央に置くと良いとされています。

例えば、伊勢神宮の天照大神を祀るお守りを中心にして、その両脇に他の神社のお守りを配置するなどの方法が考えられます。これは、神様に対する敬意を表す形として伝統的に行われているもの。

もし、お守りをたくさん持っていて管理が難しいと感じたら、古いお守りを適切に処分し、新しいお守りを授かるのも一つの方法です。大切なのは、神様に対して感謝の気持ちを持ち、誠実な気持ちでお守りを大切にすること。

異なる神社のお守りを持つこと自体には問題はなく、それぞれの神様のご加護を受けることができます。大切なのは、丁寧に扱い神様への敬意を忘れないこと。

その心構えがあれば、きっとお守りが持つ本来の力を最大限に引き出すことができるでしょう。

寒川神社の施設

寒川神社には、参拝者が訪れた際に楽しめる施設や見どころが数多くあります。歴史ある神社ならではの厳かな雰囲気を味わいながら、特別な空間で心を落ち着かせることができるでしょう。

まず、神社の入り口に立つ「三の鳥居」は、その壮大な佇まいから訪れる人々に神聖な気持ちを抱かせます。この鳥居をくぐると、正面には長い参道が続いており、両脇には立派な木々が生い茂っています。

特に新緑や紅葉の季節には美しい景観が広がり、参拝の途中で深呼吸をしながら自然を感じることができるのも魅力の一つ。

参道を進んだ先にある「神門」は、荘厳な造りで多くの参拝者の目を引きます。この神門をくぐると、広い境内が広がり、正面に寒川神社の本殿が鎮座しています。総檜造りの本殿は、格式の高さを感じさせる美しい建築で、長年にわたって信仰を集めてきました。

神社内には「神嶽山神苑(かんたけやましんえん)」という特別な庭園があります。この庭園は、八方除けのご祈祷を受けた方のみが入苑できる神聖な場所であり、日本庭園の趣を感じながら、静寂な時間を過ごすことができます。

池泉回遊式の庭園には、清らかな水が流れる「八氣の泉」や、四季折々の草木が彩る美しい景色が広がっており、訪れた人々に癒しを与えてくれます。

「茶屋 和楽亭」では、日本庭園を眺めながら抹茶と季節の和菓子を楽しむことができます。神社の厳かな雰囲気を味わった後に、ひと息つく場所として最適です。

その他、「方徳資料館」も設けられており、寒川神社の歴史や八方除けの信仰について学ぶことができます。館内には、陰陽五行思想や方位を司る四神などの展示があり、寒川神社の信仰の深さを知ることができるでしょう。

寒川神社を訪れる際には、ただ参拝をするだけでなく、これらの施設や見どころを巡ることで、より深くその歴史や信仰を体感することができます。時間が許す限り、境内をゆっくりと散策し、神聖な空間で心を落ち着けてみてはいかがでしょうか。

参拝方法とマナー

寒川神社を訪れる際には、正しい参拝方法やマナーを理解しておくことが大切。神社は神様が祀られている神聖な場所であり、敬意を持って参拝することで、より心を込めた祈りを捧げることができるでしょう。

まず、神社の入り口にある鳥居をくぐる際には、一礼をするのが基本的なマナー。鳥居は神様の領域と現世を分ける境界線とされており、無言で通り過ぎるのではなく、「失礼します」という気持ちを込めて軽く頭を下げましょう。

また、鳥居をくぐる際には、中央を避けて歩くこと。中央は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様が通る道とされているため、左右どちらかに寄って進みましょう。

次に、参道を進むと「手水舎(ちょうずや)」があります。ここでは、参拝前に心身を清めるための「手水(ちょうず)」を行います。

まず、右手で柄杓(ひしゃく)を持ち、水をすくって左手を洗います。次に、柄杓を左手に持ち替え、右手を洗いましょう。その後、再び右手に持ち替えて左手に水を受け、口をすすぎます。

口をすすいだ後は、もう一度左手を洗い、最後に柄杓の柄を洗って元の位置に戻します。この一連の作法を行うことで、参拝前に心身を清めることができます。

本殿に到着したら、お賽銭を納めます。お賽銭は、神様への感謝の気持ちを込めて納めるものであり、金額に決まりはありませんが、丁寧な動作でそっと入れるようにしましょう。その後、鈴を鳴らし、神様に参拝の合図を送ります。

参拝の作法は「二拝二拍手一拝」が基本。まず、深く90度の礼を2回行い、次に手を胸の前で合わせて肩幅程度に開き、2回手を打ちます。

この際、心の中で神様への感謝や願い事を唱えるとよいでしょう。最後に、もう一度深くお辞儀をして参拝を終えます。

また、寒川神社には特別なご祈祷を受けることもできます。八方除けのご祈祷や厄除けのご祈祷を希望する場合は、社務所で申し込みをし、指定の受付時間内に訪れるようにしましょう。

神社を訪れる際には、服装にも配慮することが望ましいです。特にご祈祷を受ける場合は、過度な露出のある服装やカジュアルすぎる服装を避け、できるだけ落ち着いた服装を心掛けるとよいでしょう。

また、参拝中は大声で話したり、境内で飲食をしたりすることは避け、神聖な場所であることを意識した振る舞いを心掛けることが大切。

寒川神社の参拝方法やマナーを守ることで、より神様への敬意を示し、心を込めた祈りを捧げることができます。正しい作法を知ることで、より充実した参拝の時間を過ごすことができるでしょう。

寒川神社への行き方

公共交通機関

寒川神社へは、電車とバスを組み合わせたアクセスが便利。最寄り駅はJR相模線の「宮山駅」であり、駅から徒歩約5分の距離に位置しています。

電車でのアクセス

- 東京方面から 東京駅からJR東海道本線で茅ヶ崎駅まで行き、そこからJR相模線に乗り換え、「宮山駅」で下車。所要時間は約1時間15分です。

- 横浜方面から 横浜駅からJR東海道本線で茅ヶ崎駅へ向かい、JR相模線に乗り換えます。所要時間は約50分。

- 新宿方面から 新宿駅からJR湘南新宿ラインで茅ヶ崎駅まで行き、JR相模線に乗り換えます。所要時間は約1時間10分。

- 小田急線を利用する場合 小田急線「海老名駅」からJR相模線に乗り換え、「宮山駅」で下車するルートもあります。所要時間は約40分です。

バスでのアクセス JR相模線の「寒川駅」からは、神奈川中央交通バスが運行しており、「寒川神社前」バス停で下車するとすぐに到着。バスの本数は少なめのため、事前に時刻表を確認しておくことをおすすめします。

車でのアクセス

寒川神社へは、車でのアクセスも可能。特に初詣や大きな祭事の際には駐車場が混雑するため、できるだけ早めに到着するのがおすすめ。

主要道路からのアクセス

- 東京方面から 首都高速道路から東名高速道路へ入り、厚木ICで圏央道に乗り換え、寒川北ICで下車。その後、国道246号線を経由して約3分で到着。

- 横浜方面から 横浜新道または保土ヶ谷バイパスを利用して東名高速道路に入り、厚木ICから圏央道へ進みます。寒川北ICを降りて約3分で到着します。

- 茅ヶ崎方面から 国道1号線や国道134号線を利用し、県道45号線を経由してアクセスが可能。

駐車場情報 寒川神社には無料駐車場が完備されており、約400台分の駐車スペースがあります。ただし、初詣や例大祭などの繁忙期には非常に混雑するため、近隣のコインパーキングや臨時駐車場の利用も視野に入れておくとよいでしょう。