なんとなく不調が続く、あるいは人生の大きな節目である厄年を迎え、「厄払い」を真剣に考え始める方は少なくありません。

しかし、そもそも厄払いとは何なのか、厄年や八方除の時期と意味、そして具体的に厄払いをした方がいい人とはどのような場合を指すのでしょうか。

また、神社とお寺の厄払いの違いをしっかりと理解し、数多ある選択肢の中から、本当に効果のある厄払い神社の選び方を知りたいと願うのは当然のこと。当日の厄払いの流れが分からず、失敗や後悔をしないかと不安を感じる方もいるかもしれません。

この記事では、そうした厄払いにまつわるあらゆる疑問や不安を解消します。

厄払いの本質的な意味から、あなたに最適な神社の見つけ方、参拝当日に恥をかかないための作法やマナー、さらには祈祷後の過ごし方に至るまで、必要な情報を網羅的に、そして丁寧に解説。

この記事を最後まで読めば、確かな知識を持って安心して厄払いに臨み、晴れやかな気持ちで幸先の良い新たな一歩を踏み出すことができるはずです。

本記事の内容

- 厄払いの基礎知識と厄除けとの本質的な違い

- 自分に本当に合った効果的な神社の選び方

- 関東・関西地域別のおすすめ厄払い神社

- 参拝当日の流れや祈祷後の過ごし方

厄払いの効果のある神社へ行く前に

厄払いとは

厄払いと厄除けは、どちらも災厄から身を守るために行われる日本の伝統的な祈願ですが、その由来と意味合いには明確な違いが存在します。

まず、厄払いは主に神社で執り行われる神道の儀式。神道では、人は日々の生活の中で知らず知らずのうちに「穢れ(けがれ)」に触れると考えられています。

この穢れが災厄を招く原因となるため、神職が祝詞(のりと)を奏上し、大麻(おおぬさ)を振るうといったお祓(はら)いを通じて、自身に降りかかった災厄や心身の穢れを「祓い清める」ことを目的とします。

つまり、事後対応的な意味合いと、今後の平穏を願う祈りが込められているのです。

一方、厄除けは主にお寺で行われる仏教の儀式を指します。仏教では、災厄の根源は自分自身の心の中にある「煩悩」にあると考えられています。

そのため、護摩祈祷などで燃え盛る不動明王の智慧の炎によって、災いを引き寄せる煩悩を焼き尽くし、災いがそもそも寄ってこないように「除ける」というアプローチを取ります。

こちらは、災厄を未然に防ぐ、より予防的な意味合いが強い儀式と言えるでしょう。

ただ、現在の日本ではこの二つの言葉は厳密に区別されずに使われることも多く、神社で「厄除祈願」を受け付けていたり、お寺で「厄払い」という言葉が使われたりすることも珍しくありません。

最も大切なのは言葉の違いにこだわることよりも、神様や仏様の前で襟を正し、清らかな心で日々の平穏を願うその心持ちそのものであると考えられます。

厄年・八方除の時期と意味

厄年とは、人の一生のうちで、特に災難に遭遇する可能性が高いとされる年齢のこと。古くから人生の大きな節目として意識され、慎重に過ごすべき年とされてきました。

この年齢は、就職、結婚、昇進といった社会的役割が大きく変わる時期や、体力の衰えを感じ始める身体的な変化の時期と重なることが多く、心身のバランスを崩しやすいことから、特別な注意が必要だと考えられてきたのです。

厄年は、誕生日で年を取る「満年齢」ではなく、生まれた年を1歳と考え、元日を迎えるたびに歳を重ねる「数え年」で計算するのが伝統的な習わしです。

具体的には、男性は数え年で25歳、42歳、61歳、女性は19歳、33歳、37歳が「本厄」とされています。中でも、男性の42歳(しに)と女性の33歳(さんざん)は「大厄」と呼ばれ、最も警戒すべき年とされています。

さらに、本厄の前年を「前厄」、翌年を「後厄」と呼び、本厄と合わせた3年間は、運気の変動が激しくなりやすいため、特に言動に気をつけて過ごすのが良いとされています。

八方除は、中国から伝わった九星気学という占術に基づく考え方。自分の生まれた年の星(本命星)が、九つの星が配置された方位盤の中央(中宮)に位置する年が「八方塞がり」の年にあたります。

この年は、文字通り四方八方すべてが塞がれ、物事が停滞したり、思うように進まなかったりする運気の年とされています。

厄払いや八方除の祈祷を受ける時期は、一年の始まりである元日から、旧暦の新年である立春の前日、すなわち節分(2月3日頃)までに行うのが最も良いと古くから言われています。

しかし、ほとんどの神社やお寺では年間を通じて祈祷を受け付けているため、ご自身の都合の良いタイミングで参拝し、心を込めて祈願することが何よりも大切です。

| 厄年の種類 | 2025年(令和7年)に該当する方の生まれ年(数え年) |

| 【男性】 | |

| 前厄 | 平成14年生まれ (24歳) / 昭和59年生まれ (41歳) / 昭和41年生まれ (60歳) |

| 本厄 | 平成13年生まれ (25歳) / 昭和58年生まれ (42歳・大厄) / 昭和40年生まれ (61歳) |

| 後厄 | 平成12年生まれ (26歳) / 昭和57年生まれ (43歳) / 昭和39年生まれ (62歳) |

| 【女性】 | |

| 前厄 | 平成20年生まれ (18歳) / 平成6年生まれ (32歳) / 平成2年生まれ (36歳) |

| 本厄 | 平成19年生まれ (19歳) / 平成5年生まれ (33歳・大厄) / 平成元年生まれ (37歳) |

| 後厄 | 平成18年生まれ (20歳) / 平成4年生まれ (34歳) / 昭和63年生まれ (38歳) |

厄払いをした方がいい人とは

厄払いは、一般的に厄年や八方除の年回りにあたる方が行うもの、という認識が広く浸透しています。

もちろん、これらの年に該当する方は、人生の大きな節目を無事に、そして穏やかに乗り越えるために、祈願を受けることを強くお勧めします。

しかし、厄払いは決して特定の年齢の方だけに限定されたものではありません。むしろ、ご自身の感覚を大切にすべきです。

例えば、以下のような状況に当てはまると感じる方も、厄払いを受けることで心の澱(おり)が晴れ、事態が好転する良いきっかけになることがよくあります。

- 科学では説明できないような、悪いことや不運が立て続けに起こっていると感じる時

- 大きな病気や度重なる怪我をした、あるいは家族がそのような状況にある時

- 職場やプライベートの人間関係で、深刻なトラブルを抱えている時

- 転職、結婚、起業、家の新築や引っ越しなど、人生の大きな転機を目前に控えている時

- 原因がはっきりしない心身の不調や、気力の減退に長期間悩んでいる時

このように、ご自身の運気が明らかに低下していると感じたり、何か新しい挑戦を始める前に一度気持ちをリセットし、清らかな状態で臨みたいと考えたりする場合も、厄払いを受けるのに非常に適したタイミング。

言ってしまえば、年齢や状況に関わらず、あなた自身が「お祓いをして、心機一転を図りたい」と強く感じた時こそが、その人にとって本当に厄払いを受けるべき時と言えるでしょう。

神社とお寺、厄払いはどっち?

厄払いを受けようと決意した時、多くの人が最初に直面するのが「神社とお寺、どちらへ行けば良いのか?」という疑問。

前述の通り、本来は神社が「厄払い」、お寺が「厄除け」を行いますが、どちらで祈願を受けても決して間違いではありません。罰が当たるようなことは一切なく、中には両方で祈願を受ける方もいらっしゃいます。

それでは、どちらを選ぶかを決める上で、どのような本質的な違いを理解しておくと良いのでしょうか。

神社での厄払い(神道)

神社では、神道の考え方に基づき、儀式が進められます。神道は、古来より日本に根付くアニミズム(自然崇拝)や祖先崇拝を基礎としており、神々は私たちの身近な存在です。

そのため、神社での厄払いは、日本の神々に対して、自分自身に付着した穢れを祓い清めていただき、今後の人生を見守っていただくようお願いする、という形になります。

自身のルーツや、生まれ育った土地との繋がりを大切にしたい方は、神社を選ぶと心が落ち着くかもしれません。

お寺での厄除け(仏教)

お寺では、仏様の広大無辺な力によって災厄を退けます。特に真言宗や天台宗の寺院で盛んに行われる護摩祈祷は、非常に力強い儀式です。仏教では、苦しみの原因は自身の内なる煩悩にあると説きます。

その煩悩を、燃え盛る智慧の炎で焼き尽くすことで、災いの根源を断ち切るのです。自分自身の内面と向き合い、強い力で悪縁を断ち切りたいと願う方には、お寺が向いているでしょう。

最終的にどちらを選ぶべきか迷った場合は、ご自身の家の宗派を参考にしたり、単純にご自身が「ここの空気が好きだ」「心が安らぐ」と感じる場所や、子供の頃から慣れ親しんだ場所を選ぶのが最善です。

最も大切なのは、場所や形式ではなく、あなたの真摯な祈りの心なのです。

最強の厄除け神社の条件

「どうせ厄払いに行くのなら、日本でも有数の最強で効果絶大な神社にお願いしたい」。そう考えるのはごく自然なこと。では、多くの人々から「最強」と称される神社には、どのような共通の条件があるのでしょうか。

揺るぎない歴史と由緒

まず第一に、創建から数百年、あるいは千年以上の長い歴史を持つ古社や、その地域で最も格式が高いとされる「一之宮(いちのみや)」などは、それだけ永きにわたり人々の深い信仰を集め、数え切れないほどの祈りを受け止めてきた証。

また、時の天皇の勅命によって創建された「勅願所」であったり、徳川家康などの歴史上の偉人が戦の勝利を祈願したといった具体的な逸話が残る神社も、特別な力を持つとされています。

祀られている神様(ご祭神)の御神徳

厄除けや災難除けに特に強い御神徳(ご利益)があるとされる神様が祀られているかどうかも、非常に重要なポイント。その代表格は、神話において八岐大蛇(やまたのおろち)という巨大な怪物を見事に退治した英雄神、素盞嗚尊(すさのおのみこと)です。

また、武士の守護神として広く信仰された八幡神(はちまんしん)や、武の神様である経津主神(ふつぬしのかみ)なども、悪しきものを断ち切る強い力を持つとされています。

集まる信仰の厚さ

初詣の参拝者数が全国トップクラスである、あるいは年間を通じて参拝者が絶えることのない神社は、それだけ多くの人々の純粋な祈りと感謝の思いが集まる場所。

多くの人々のポジティブなエネルギーが集まることで、神社の神威(しんい)はさらに高まり、強力なパワースポットとなると考えられています。

あなた自身との相性

しかし、これらの客観的な条件以上に最も大切なのは、あなた自身がその神社を訪れた時にどう感じるか、という主観的な「相性」です。

どれほど有名で「最強」と評価されていても、ご自身が「なんとなく空気が重い」「居心地が悪い」と感じる場所では、心からリラックスして祈りを捧げることは難しいでしょう。

逆に、たとえ地域にある小さな神社であっても、鳥居をくぐった瞬間に空気が澄んでいるように感じたり、心がすっと軽くなったりする場所は、あなたにとって最高の相性を持つパワースポットと言えます。

最終的には、こうしたご自身の直感を信じることが、厄払いの効果を最大限に引き出すための鍵となるのです。

あなたに合った厄払い神社の選び方

最強の神社の条件を理解した上で、最終的にご自身にとって最良の一社を選ぶためには、いくつかの実践的な視点から検討することが非常に大切です。

無理のないアクセスを考える

厄払いは、一度祈祷を受ければそれで終わり、というわけではありません。一年間、大過なく過ごせたことへの感謝の気持ちを伝える「お礼参り」に伺うのが、古くからの丁寧な作法とされています。

そのため、話題性だけであまりに遠方の神社を選んでしまうと、お礼参りのハードルが高くなってしまいます。無理なく感謝を伝えに行ける距離にある神社を選ぶことは、神様とのご縁を長く大切にする上で現実的な選択です。

自宅や職場の近くにある、その土地の守り神である「氏神様」も、あなたのことを最もよく知る、身近で心強い存在です。

ご祭神とその他のご利益で選ぶ

厄払いに加えて、他に叶えたい願い事がある場合は、祀られている神様(ご祭神)が持つ他のご利益にも注目してみましょう。

例えば、厄を払い、新たな良縁を結びたいと願うなら縁結びの神様(例:大国主命)が、仕事での成功も同時に祈願したいなら商売繁盛の神様(例:稲荷大神)が合わせて祀られている神社を選ぶ、という考え方です。

一つの神社で複数のご利益をいただくことで、より総合的に運気を底上げし、人生を好転させる力をいただけるかもしれません。

神社の雰囲気で選ぶ

神社の持つ雰囲気は、鎮座する場所によって大きく異なります。

都心にあり、多くの参拝者で賑わう活気ある神社が良いか、それとも深い森の静寂に包まれた神社で、心静かに自分と向き合いながら祈りたいか。ご自身がどのような環境で祈りを捧げたいかを想像してみましょう。

多くの神社の公式サイトには境内の写真が掲載されていますし、参拝者の口コミなどを参考に、事前に雰囲気を調べてみるのも良い方法です。

祈祷の方法や授与品を確認する

多くの神社では、複数の参拝者が一緒に祈祷を受ける「合同祈祷」が一般的。しかし、神社によっては、追加の初穂料を納めることで一組ずつ丁寧に対応してくれる「個別祈祷」を選べる場合もあります。

また、祈祷時間の長さや、祈祷後にいただける授与品(お札の大きさ、お守りのデザイン、お神酒や撤饌(てっせん)の有無など)も神社によって様々。

予約が必要かどうかも含め、ご自身の希望に合った祈祷を受けられるか、事前に必ず公式サイトなどで詳細を確認しておきましょう。

本当に厄払いの効果ある神社の見つけ方

厄払い神社仏閣10選【関東編】

関東地方には、日本の歴史と共に歩んできた由緒正しい神社仏閣が数多く鎮座し、厄除け・厄払いに絶大なご利益があるとして古くから人々の信仰を集めています。

ここでは、その中でも特に歴史、格式、そして実績を兼ね備えた10ヶ所を厳選してご紹介します。

・寒川神社(神奈川県): 全国で唯一、「八方除」の守護神として皇室からの信仰も篤い古社。あらゆる方角から来る災厄を取り除くと言われ、人生のあらゆる節目において道を切り開いてくださる神様として知られています。

・川崎大師 平間寺(神奈川県): 「厄除けのお大師さま」として全国にその名が知れ渡る、真言宗智山派の大本山。毎日の護摩祈祷では、力強い炎で人々の厄を焼き尽くします。特に正月の賑わいは圧巻です。

・西新井大師 總持寺(東京都): 「関東厄除け三大師」の一つに数えられる名刹。弘法大師がこの地を訪れた際、枯れ井戸から清らかな水が湧き、悪疫に苦しむ村人を救ったという伝説から、厄除開運の霊場として深く信仰されています。

・佐野厄よけ大師 惣宗寺(栃木県): 「関東の三大師」として知られ、天慶7年(944年)創建の歴史ある天台宗の寺院。特に正月三が日は、関東一円から多くの参拝者が厄除け祈願に訪れ、長い行列ができます。

・成田山新勝寺(千葉県): 不動明王をご本尊とする真言宗智山派の大本山。毎日厳修される力強い護摩祈祷は、あらゆる災いを断ち切り、願いを成就させる絶大な力があるとされ、歌舞伎役者の市川團十郎家が篤く帰依していることでも有名です。

・大國魂神社(東京都): 古代、武蔵国の総社であった格式高い神社。「厄除けの神」として名高い大國魂大神を祀り、東京五社の一つにも数えられます。緑豊かな広大な境内は、訪れるだけで心が洗われるような空間です。

・神田明神(東京都): 1300年近い歴史を持ち、江戸の総鎮守として庶民から将軍まで幅広く親しまれてきました。厄除けのご利益はもちろん、商売繁盛や縁結びなど、様々な願い事を聞き入れてくださる神様です。

・千葉神社(千葉県): 人の運命や方位を司る北極星の神様「妙見尊(みょうけんそん)」を日本で初めてお祀りした総本宮。厄除開運・八方除のご利益が篤いとされ、人生の道筋を良い方向へ導いてくださると言われています。

・三峯神社(埼玉県): 標高1,100mの山中にある、関東屈指の強力なパワースポット。神様のお使いであるオオカミ(御眷属)が、あらゆる災難から守ってくれるという篤い信仰があります。頒布される「氣守」は特に人気です。

・小網神社(東京都): 「強運厄除」の神様として、知る人ぞ知る日本橋の神社。第二次世界大戦の際、この神社のお守りを受けた兵士が全員無事に生還したという逸話から、そのご利益の強さが語り継がれています。

厄払い神社仏閣10選【関西編】

日本の精神文化の中心地であった関西には、数々の歴史の舞台となった霊験あらたかな神社仏閣が点在します。強力な厄除け・厄払いのパワースポットの中から、特におすすめの10ヶ所を厳選しました。

・門戸厄神 東光寺(兵庫県): 「門戸の厄神さん」として、関西で厄払いと言えばまず名前が挙がるほど絶大な知名度を誇ります。あらゆる災厄を打ち払うとされる厄神明王(やくじんみょうおう)を祀り、日本三大厄神の一つに数えられています。

・八坂神社(京都府): 全国に約2,300社ある八坂神社や祇園信仰の神社の総本社。「祇園さん」の名で親しまれ、古くから都の疫病を鎮めてきた厄除け・疫病退散の神様として篤い信仰を集めています。

・石清水八幡宮(京都府): 伊勢神宮と共に「二所宗廟」と称され、皇室からの崇敬も篤い日本三大八幡宮の一つ。国家鎮護、必勝祈願とともに、厄除開運の神様として知られています。

・岡寺(奈良県): 飛鳥時代に創建された、日本で最初の厄除け霊場として知られる古刹。ご本尊の如意輪観音様は、日本最大の塑像(土でできた仏像)で、その大きな慈悲の心であらゆる厄災から人々を救うとされています。

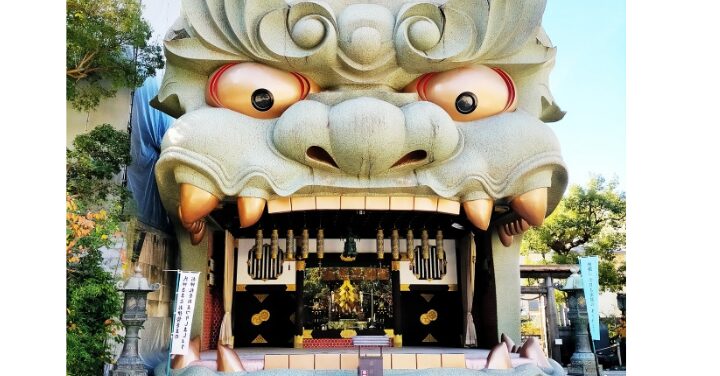

・難波八阪神社(大阪府): 高さ12メートルにも及ぶ巨大な獅子頭の形をした「獅子殿」が有名な神社。大きな口で邪気を飲み込み、勝運を招くとされ、厄除けや疫病退散にご利益があると言われています。

・方違神社(ほうちがいじんじゃ)(大阪府): 方位の災いを取り除く「方災除け(ほうさいよけ)」の神様として全国的に知られています。引っ越しや旅行、建築など、方角が関わる物事の前に多くの人が参拝に訪れます。

・由加神社本宮(岡山県): 「厄除けの総本山」として2000年以上の歴史を持つ神社。古くから、香川県の金刀比羅宮(こんぴらぐう)と合わせてお参りする「両参り」を行うことで、より一層篤いご利益がいただけるとされています。

薬王寺(徳島県): 四国八十八ヶ所霊場の第二十三番札所であり、「厄除けの根本道場」として四国全域から信仰を集めています。境内にある女厄坂(33段)、男厄坂(42段)の一段ずつにお賽銭を置きながら登ると厄が落ちると言われています。

・郷照寺(香川県): 「厄除うたづ大師」として親しまれる四国霊場第七十八番札所。弘法大師がこの地を訪れた際に、自らご本尊を刻み、人々の厄を除くことを誓ったと伝えられています。

・伊太祁曽神社(和歌山県): 日本の国土に木を植えて回ったとされる五十猛命(いたけるのみこと)を祀る、木の神様。大国主神を木の俣をくぐらせて厄難から救ったという神話にちなみ、参拝者も実際に木の俣をくぐることで厄を除けるというユニークな神事があります。

厄払いの流れ・祈祷の受け方ガイド

初めて厄払いの祈祷を受ける際は、当日の流れがわからず戸惑ってしまうかもしれません。事前に一連の手順を理解しておけば、心に余裕をもって、落ち着いて祈祷に臨むことができます。一般的な流れは以下の通りです。

1. 事前準備と心構え

まず、参拝を希望する神社やお寺の公式サイトを訪れ、祈祷の受付時間、予約の要不要、そして初穂料(祈祷料)を確認します。

特に正月などの繁忙期は、完全予約制であったり受付時間が変更されたりすることが多いため、事前の確認は必須です。

次に、当日の服装を準備します。必ずしもスーツである必要はありませんが、神様や仏様の前に出るという敬意を示すためにも、清潔感のある落ち着いた服装を心がけましょう。

ジーンズやTシャツ、サンダル、過度に肌を露出する服装は避けるのが賢明なマナーです。

最後に、祈祷料である「初穂料(はつほりょう)」(神社の場合)または「お布施(おふせ)」(お寺の場合)を用意します。金額は5,000円から10,000円程度が相場ですが、神社によって定められています。

紅白蝶結びの水引がついたのし袋に入れるのが最も丁寧な作法。表書きには「御初穂料」または「御布施」と書き、その下に自分の名前をフルネームで記入します。

2. 当日の受付

神社やお寺に到着したら、まず本殿にお参りする前に「手水舎(てみずや)」で心身を清めます。

その後、「社務所」や「祈祷受付」と表示された場所へ向かい、備え付けの申し込み用紙に住所、氏名、生年月日、そして具体的な願い事(例:厄除祈願)などを記入し、準備した初穂料を添えて申し込みます。

3. 待機と昇殿(しょうでん)

受付を済ませると、多くの場合、控室へ案内されます。自分の順番が来るまで、携帯電話の電源を切るなどして静かに待ちましょう。

時間が来ると、神職や僧侶に呼ばれ、普段は入ることのできない本殿や本堂の中へと案内されます。これを「昇殿」と言います。

4. ご祈祷

いよいよ祈祷の儀式が始まります。神職による祝詞(のりと)の奏上や、お祓いの儀式。あるいは僧侶による読経や、力強い護摩焚きなど、厳かな儀式が執り行われます。

この間は、背筋を伸ばして姿勢を正し、少し頭を下げて、心の中で自身の願い事を真摯に祈りましょう。

神社によっては、榊(さかき)の枝に紙垂(しで)を付けた「玉串(たまぐし)」を神前に捧げる「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」という作法が行われることもあります。

作法が分からなくても、神職が丁寧に教えてくれるので心配は不要です。

5. 授与品の拝受

祈祷が終わると、神様や仏様の力が宿ったお札やお守り、お神酒などの授与品が渡されます。これらは神仏からの大切な授かりものですので、必ず両手で、ありがたくいただきましょう。これで一連の儀式は終了となります。

厄払いした後にすべきこととは

厄払いの祈祷を受け、神聖な力が宿ったお札やお守りをいただいたら、それで全てが完了したわけではありません。その後のあなたの行動が、いただいたご利益を大切に育み、神仏への感謝の心を示す上で、実は非常に重要になってきます。

まず、授与されたお札の適切な扱い方です。お札は、神様や仏様の力が宿る「分身」とも言える尊いもの。自宅に神棚がある場合は、そちらの中央にお祀りするのが最も丁寧です。

神棚がないご家庭では、リビングなど家族が日常的に集まる明るい部屋で、ご自身の目線よりも高い、清潔な棚の上などにお祀りしましょう。

その際、お札の正面が、太陽が昇る「東」か、明るい「南」を向くように安置するのが良いとされています。お守りは、普段から持ち歩く鞄や財布、通勤用のバッグなどに入れて、常に身につけておくのが基本。

そして、一連の厄払いの締めくくりとして最も大切なのが「お礼参り」。

厄払いの祈祷を受けてから一年後、あるいは前厄・本厄・後厄の3年間が無事に明けたタイミングで、必ず祈祷を受けた神社やお寺に再び足を運び、「この一年間、大過なくお守りいただき、誠にありがとうございました」と、心からの感謝の気持ちを伝えましょう。

この感謝の報告こそが、神仏とのご縁をさらに深く、そして確かなものにするのです。

このお礼参りの際には、一年間お世話になった古いお札やお守りを持参し、境内にある「古札納所(こさつおさめじょ)」や「納札殿」などと書かれた場所にお返しします。

こうすることで、古いご加護に感謝し、新たなご加護をいただく準備が整うのです。

もし、遠方などのやむを得ない理由で同じ場所にお参りできない場合は、他の神社やお寺でも受け付けてもらえることが多いですが、念のため事前に問い合わせてみると良いでしょう。

まとめ:厄払いの効果のある神社で新たな一歩を

この記事を通じて、厄払いの本質から実践的な作法まで、多岐にわたる知識を深めていただけたことと思います。

厄払いは、単なる気休めや迷信ではありません。それは、目に見えない不安や心の澱をリセットし、前向きな気持ちで未来へ進むための、日本人が古来より大切にしてきた智慧であり文化。

ぜひ、あなたに合った素晴らしい神社を見つけ、清らかな気持ちで参拝し、幸多き一年への新たな一歩を力強く踏み出してください。

最後に、あなたの新たな一歩を後押しするために、最も重要なポイントを改めてまとめます。

- 厄払いは神社で災厄を「祓い清める」儀式、厄除けはお寺で災厄を「未然に防ぐ」儀式である

- 現代では両者の区別は曖昧であり、ご自身の信じる心でどちらを選んでも問題ないとされる

- 厄年は古来からの人生の節目であり、数え年で計算するのが基本となる

- 祈祷は年の初めの節分までに行うのが伝統だが、年間を通じていつでも可能である

- 厄年以外でも、運気の低下を感じる時や人生の転機に厄払いを受けることは非常に有効だ

- 神社選びは、歴史やご祭神も参考になるが、最終的にはご自身が「心地よい」と感じる相性が最も重要

- 無理なくお礼参りができる、アクセスの良い神社を選ぶことも現実的な視点である

- 参拝当日は神仏への敬意を示すため、清潔感のある服装を心がけること

- 祈祷中は儀式に心を集中させ、日頃の感謝と真摯な祈りを捧げる

- 授与されたお札は、自宅の神棚や目線より高い清浄な場所にお祀りする

- お守りは常に身につけ、日々の生活の中で神仏のご加護を感じる

- 一年後、あるいは厄年が無事に明けたら、必ずお礼参りに伺うこと

- お礼参りでは、古いお札やお守りを納め、心からの感謝を伝える

- 厄払いはゴールではなく自身の生活を見つめ直し、謙虚な心で日々を過ごすためのスタートラインである

- あなたに合った厄払い効果ある神社を見つけ、清らかな気持ちで参拝することが幸多き一年への鍵だ